Noch nie wurde so viel über die Kindheit diskutiert wie heute. Je weniger Kinder es gibt, desto größer ist die Angst vor dem, was ihnen droht – durch Institutionen, Ideologien oder das Internet. Wie die Vorstellung vom Jungsein entstand und warum sie verschwindet.

Kinder gibt es, seit Adam und Eva ihre Söhne Kain und Abel zur Welt gebracht haben. Doch das Konzept der Kindheit ist noch gar nicht so alt. Allen voran vertrat der französische Historiker Philippe Ariès im Jahr 1960 mit seinem viel diskutierten Buch „Geschichte der Kindheit“ die verblüffende These, die Kindheit sei eine Erfindung der Neuzeit.

Philippe Ariès. Geschichte der Kindheit. Geschichte des Todes. 2 Bände.

In seiner »Geschichte der Kindheit« beschreibt der Autor die Erfindung eines für uns heute so selbstverständlichen Lebensabschnitts. Die Abgrenzung zwischen Kindern und Erwachsenen hat das Mittelalter nicht gekannt. Kinder lebten, mit den Erwachsenen, waren kleine Erwachsene. Was wir »Familie« nennen, entwickelte sich in Europa erst im 15. und 16. Jahrhundert. Je wichtiger der Stellenwert der Kinder wurde, desto mehr konzentrierte sich die Hoffnung einer Familie auf sie, die neue Generation. »Ein wegweisendes Buch, ohne das unsere Kultur ärmer wäre« (New York Review of Books). Die »Geschichte des Todes« kann man als Gegengewicht zu Ariès erstem bahnbrechenden Werk verstehen. Tod und Sterben waren in der Vormoderne Teil des Alltags. Während früher der Tod eine öffentliche Angelegenheit gewesen sei, grenze man ihn heute komplett aus dem gesellschaftlichen Leben aus. Es herrsche ein Mangel an gemeinschaftlicher Fürsorge, erkannte Ariès. Die heutige Tabuisierung des Todes jedoch erzeugt nach Ariès jenes trostlose Dunkel voll panischen Aufruhrs, das die heutige Sterbeszene umgibt. Die jahrtausendealte Vertrautheit von Mensch und Tod sei dahin. »Das Buch besticht durch sein imposantes Material« (Spiegel). Einem guten Buch gelingt es, scheinbar grundlegenden Gewissheiten in Frage zu stellen. Philippe Ariès schuf gleich zwei Werke, die weit über die historischen Wissenschaften hinaus wirkten.

Im Mittelalter behandelte die Gesellschaft jüngere Menschen einfach wie kleine Erwachsene. Ein Siebenjähriger trug die gleiche Kleidung wie ein 27-Jähriger, führte die gleichen Arbeiten aus und nahm an den gleichen Feierlichkeiten teil. Er sah, aß und hörte die gleichen Dinge wie seine Eltern. Das Kind war quasi ein Erwachsener, von einigen Defiziten und Mängeln abgesehen. So konnte es noch nicht so gut kommunizieren, kochen oder kämpfen, doch ließ sich dies durch den ständigen Austausch und Umgang mit Älteren beheben.

Seit dem 16. Jahrhundert erhielt die Kindheit zunehmend den Status einer eigenständigen Phase, die mit eigenen Werten, Markenzeichen und Regeln einherging. Begünstigt durch die ebenfalls in diesem Zeitraum einsetzende Erfindung der Familie – verstanden als Einheit von Eltern und Kindern –, die sich aus den Stammesverbänden entwickelte, wurden Kinder langsam aus der Öffentlichkeit herausgehalten und ihren eigenen Räumen zugewiesen. Die Familie begann sich „um das Kind herum zu organisieren“ und wurde zum „Ort unabdingbarer affektiver Verbundenheit“. Der zweite Raum, in den die Kinder neben der Familie verbannt wurden, war die Schule. Ariès spricht in diesem Zusammenhang von dem Beginn eines „langen Prozesses der Einsperrung der Kinder“ und von einer „Art Quarantäne“, in der die Jüngsten gehalten werden.

Die Bedeutung der Kindheit wird seitdem diskutiert. Welchen Status haben Kinder im Jahr 2025 in Deutschland, welchen sollten sie haben? An der scheinbar starren Vorstellung der Kindheit als Schon- und Schutzraum wird immer wieder gerüttelt, wie ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt.

2009 sorgt die damals 13-jährige Niederländerin Laura Dekker für Schlagzeilen, als sie in einem weltweit medial begleiteten Gerichtsprozess das Recht erstreiten will, allein die Welt zu umsegeln. Nachdem sie lange auf taube Ohren stößt, gelingt ihr schließlich das Vorhaben im Alter von 16 Jahren. Doch das „Guinness-Buch der Rekorde“ und der World Sailing Speed Record Council weigern sich, ihre Leistung als jüngste die Welt umrundende Einhandseglerin anzuerkennen, um nicht noch jüngere Kinder zu motivieren.

2018 setzt sich die damals 15-jährige Schwedin Greta Thunberg mit einem selbst gebastelten Plakat mit der Aufschrift „Skolstrejk för klimatet“ („Schulstreik für das Klima“) am ersten Schultag nach den Sommerferien vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm. Ihrem Klimakampf schließen sich schnell Altersgenossen auf der ganzen Welt an. „Fridays for Future“ avanciert zu einer der größten Kinderbewegungen der Geschichte.

2022 fordert die Grünen-Politikerin und damals jüngste Bundestagsabgeordnete Emilia Fester ein Wahlrecht für Kinder. Ja, sogar für Zweijährige, erklärt sie auf Nachfrage. Was sie meint, ist ein Wahlrecht ohne starre Altersgrenzen, bei dem jeder selbst entscheiden kann, wann er wählen möchte. Je älter die Bevölkerung wird, desto vehementer diskutiert sie ein Absenken des Wahlalters, um den Stimmen der wenigen jungen Menschen mehr Gewicht zu verleihen. 1972 wurde das Alter für die Stimmabgabe bei der Bundestagswahl von 21 auf 18 Jahre gesenkt. An der Europawahl dürfen neuerdings sogar 16-Jährige teilnehmen.

Und schließlich ist da noch jener tragische Fall, der zwar keine Debatte über Kinderrechte, aber über Kinderpflichten entfachte. 2023 erschüttert der gewaltsame Tod der zwölfjährigen Luise F. aus Freudenberg ganz Deutschland. Zwei gleichaltrige Mädchen hatten sie erstochen. Der Schock mündet in einer breit geführten Diskussion über die Herabsetzung des Straffähigkeitsalters, das derzeit bei 14 Jahren liegt. Das heißt, dass 12- und 13-Jährige selbst für schwere Verbrechen wie Mord nicht strafrechtlich belangt werden können. Vom 14. bis zum 18. und in einigen Fällen sogar bis zum 21. Geburtstag greift in Deutschland das Jugendstrafrecht.

Ringen um Deutungshoheit

All diese unterschiedlich gelagerten Fälle waren Schauplätze wilder Argumentationsschlachten um die Deutungshoheit in der Frage, was eine gute Kindheit ausmacht. Und ob das Konzept der Kindheit als verantwortungsfreier Schonraum überhaupt noch zeitgemäß ist. Das gesteigerte Interesse an diesen Fragen lässt sich mit der demografischen Entwicklung erklären. Die durchschnittliche Geburtenrate lag 2023 bei 1,36 Kindern pro Frau. Der massive Rückgang bei der Zahl der Neugeborenen, mit dem nicht nur Deutschland zu kämpfen hat, hält seit Jahren an. Der Wandel der Bevölkerungsstruktur zeitigt die Folge, dass der Nachwuchs als seltenes Gut in den Fokus der familiären und medialen Aufmerksamkeit rückt. Hat eine Familie nur ein Kind statt fünf, erscheint es umso dringlicher, diesem einen die bestmögliche Bildung, Entfaltung und Reifung zu ermöglichen. Es muss gehegt, gepflegt und gepampert werden.

So verwundert es kaum, dass der Themenbereich Kinder, Kindererziehung und Kindeswohl derzeit die Bestsellerlisten und das interdisziplinäre Denken an der Schnittstelle von Pädagogik, Psychologie und Geschichte dominiert: Erst in den vergangenen Jahren hat sich die Disziplin einer „Philosophie der Kindheit“ fest etabliert, wie die Herausgeber Johannes Drerup und Gottfried Schweiger in ihrer gleichnamigen, 2023 erschienen Suhrkamp-Anthologie bemerken. Während Generationenanalysen allgemein im Trend liegen, also auch Bücher über das hohe Alter wie Elke Heidenreichs Essay „Altern“ erstaunlich beliebt sind und eine „Zeit“-Kolumne neuerdings sogar einzelne Lebensjahre auf ihre Eigenheiten hin abklopft, ist es immer noch die Kindheit, die die Gemüter spaltet wie keine andere Phase.

Niemand will eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater sein; fast jeder meint, etwas gefunden zu haben, was in der eigenen Kindheit nicht ganz rund lief und als Sündenzicklein für Rückschläge im Erwachsenenalter herhalten muss. Kaum etwas gilt als so unerhört, wie sich in die Erziehung anderer Familien einzumischen – und gleichzeitig fühlen sich die meisten berechtigt und aufgrund von eigenem Nachwuchs, Zuwachs im Bekanntenkreis oder der nicht allzu weit zurückliegenden eigenen Kindheit mit der nötigen Expertise ausgestattet, um genau dies zu tun. Kita-Kontroversen, Süßigkeiten-Streitigkeiten und Frühförderungsdispute entzweien die Nation. Die Angst, die Kinder zu verlieren – an Online-Welten, das Ausland, Institutionen oder gefährliche Ideologien – ist mit den zunehmenden Möglichkeiten des psychischen und physischen Abdriftens größer geworden.

Es ist kompliziert – und die Publikationsliste über die junge Generation lang. Da hilft es der allgemeinen Stimmung kaum, dass sich nur selten eine Heilsbotschaft in die einander an nervösem Fortschrittspessimismus überbietenden Unkenrufe mischt. „Generation Angst“ titelte etwa im vergangenen Jahr der amerikanische Psychologie-Professor Jonathan Haidt alarmistisch bei Rowohlt. Der dräuende Untertitel verspricht zu erklären, „wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen“. Basierend auf eigenen Forschungsergebnissen warnt Haidt vor einer „großen Neuverdrahtung der Kindheit“. Die exzessive Nutzung von Smartphones verändere die Gehirne von Kindern bereits im frühen Alter radikal. Dabei kritisiert der Autor die Entwicklung, dass Eltern ihre Kinder aus Angst vor Gefahren nicht mehr allein draußen spielen lassen, sie aber ohne zu zögern, allein mit ihrem Handy im Kinderzimmer absetzen – Letzteres stellt für ihn das viel höhere Risiko dar.

Angststörungen, Depressionen und Selbstverletzungen seien die Folge eines Aufwachsens mit dem Internet in der Hosentasche. Deshalb fordert der an der New York University lehrende Professor ein Smartphone-Verbot für unter 14-Jährige, ein Verbot sozialer Medien für Jugendliche jünger als 16 und ein Handyverbot an Schulen. „Wir erleben eine massive Zerstörung des Humankapitals globalen Ausmaßes“, sagt der Psychologe. Denn eine handybasierte Kindheit führe zum Verlust zentraler menschlicher Fähigkeiten wie der Aufmerksamkeit.

Haidts drastische Warnung vor den Gefahren von Smartphones für Kinder, deren Gehirne sich noch in der Entwicklung befinden, formulierte ganz ähnlich bereits 1983 der Amerikaner Neil Postman. Was für Haidt die Handys, Selfies und das Internet sind, war für den Medienwissenschaftler das Fernsehen. Auch er verstand die Kindheit als „gesellschaftliches Kunstprodukt“, da sie anders als das Säuglingsalter keine biologische Kategorie sei und daher jederzeit wieder in Vergessenheit geraten könnte. In seinem Buch „Das Verschwinden der Kindheit“ argumentierte er, dass es für „elektronische Medien“ unmöglich sei, „irgendwelche Geheimnisse zu bewahren. Ohne Geheimnisse aber kann es so etwas wie Kindheit nicht geben.“

Mit der Erfindung des Buchdrucks und einer wachsenden lesenden Bevölkerung entstanden Postman zufolge die Vorstellungen von Erziehung, Scham, Geheimnis und Neugier. Kinder mussten das Lesen erst lernen – das unterschied sie von Erwachsenen. Fernsehen kann hingegen jedes Kind. „Wir haben dann Kinder, die sich nicht mehr auf die Erwachsenen und deren Wissen verlassen, sondern auf Nachrichten aus dem Nirgendwo. Wir haben Kinder, die Antworten bekommen auf Fragen, die sie nie gestellt haben. Kurzum, wir haben keine Kinder mehr.“ Elektronische Medien ließen die Kinder- und Erwachsenenwelten zunehmend verschmelzen, sodass die Kindheit als eigenständiger Raum mit eigenständiger Zeitrechnung und Gesetzlichkeit verschwinde. So wie es einst im Mittelalter gewesen ist – aber mit ganz anderen Konsequenzen.

Die relativ neue Erfindung einer Schonphase für Menschen zwischen sieben und 17 Jahren sei also bereits wieder im Untergehen begriffen. Ja, Postman deutet sogar den Beginn des Nachdenkens über Kinder, den Ariès mit seinem Standardwerk 1960 einläutete, als Zeichen ihres baldigen Endes: „Die Historiker kommen im Allgemeinen nicht zur Hochzeit, sondern zum Begräbnis.“

Wenn der Medienwissenschaftler die Kindheit bereits vor mehr als 40 Jahren beerdigte, worüber reden wir dann heute überhaupt noch? Wenn er bereits den damaligen Kindern ein frühes Erwachsenwerden durch das, was sie im Fernsehen sahen, bescheinigte, was ist dann erst über jene zu sagen, die heute mit zehn oder zwölf Jahren auf TikTok ungefilterten Zugang zu Pornografie und Gewalt haben?

Die Neuen Medien als alleinige Auslöser allen Übels auszumachen, wäre allerdings zu kurz gegriffen. In vielerlei Hinsicht finden sich Kinder heute in erwachsen anmutenden Wettbewerbslogiken und Optimierungsstrukturen wieder. In der neoliberalen Leistungsgesellschaft müssen Kompetenzen möglichst schnell erworben, Talente möglichst früh erkannt und Interessen möglichst effektiv gelenkt werden. Um den Nachwuchs für die Zukunft fit zu machen, bleibt wenig Zeit für das Schwelgen in Märchenwelten. Es geht darum, das Maximum aus dem „Rohstoff Kind“ – um den Buchtitel des Kinderpsychiaters Helmut Bonney zu zitieren – herauszuholen. Von „generationaler Herrschaft“ und „Übergriffigkeit“ spricht in diesem Zusammenhang auch die Schweizer Soziologin Doris Bühler-Niederberger. Die aktuelle Episode in der Geschichte der Kindheit charakterisiert sie als „in mancherlei Hinsicht besonders tyrannisch“.

Sind Kinder wirklich so schlecht dran? Auch heute noch, da kaum jemand mehr der sogenannten schwarzen Pädagogik frönt oder etwas gegen die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte einzuwenden hat? Der Amerikaner Lloyd deMause machte in seinem 1980 erschienenen Buch „Hört ihr die Kinder weinen“ auf die stetige Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder seit dem 18. Jahrhundert aufmerksam. Die historisch verbürgte Allgegenwart von Misshandlungen, Weggabe, Vernachlässigung, Prügel und Kindsmorden veranlasste den Psychohistoriker zu der vernichtenden Schlussfolgerung, die Geschichte der Kindheit sei „ein Albtraum, aus dem wir gerade erst erwachen“.

Prekäre Lage

Der aktuellen Bestsellerliste nach zu urteilen, scheint der Albtraum jedoch bis jetzt nicht ganz überwunden. In „Die Kinderwüste: Wie die Politik Familien im Stich lässt“ (Hoffmann und Campe) plädiert der deutsche Soziologe Stefan Schulz dafür, die Ursachen für den massiven Geburtenrückgang in der Politik und nicht im Privaten zu suchen: „Wir brauchen ein neues Nachdenken über Familien als wichtigen, wenn nicht wichtigsten Teil der modernen Gesellschaft, dessen Ausfall wir derzeit viel zu teuer bezahlen.“

In eine ähnliche Kerbe schlagen die Soziologen Aladin El-Mafaalani und Klaus Peter Strohmeier sowie der Politikwissenschaftler Sebastian Kurtenbach, die in „Kinder – Minderheit ohne Schutz“ (Kiepenheuer & Witsch) fordern, die bislang stark vernachlässigten Kinder ins Zentrum politischen Handelns zu rücken: „Die alternde Gesellschaft ist weder kindergerecht, noch ist sie gerecht zu Kindern. Die Lage der jungen Generation ist in vielfacher Weise prekär. (…) Kinder sind wenige, und doch wird ihnen die Gesellschaft immer weniger gerecht. Kinder sind eine Minderheit ohne wirksamen Minderheitenschutz.“ Unsere Gesellschaft leide unter „Adultismus“, also einer Ausgrenzung von Kindern, die in „pädagogischen Sonderwelten“ gehalten würden. Denn Kinder würden immer früher und länger in Bildungsinstitutionen gesteckt. Außerdem sei für die junge Generation der „Krisenzustand zum Normalzustand“ geworden. Sie haben eine Pandemie durchgestanden, für Klimaschutz protestiert und erleben aktuell, wie die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wird.

Auch auf die Frage, warum die demografische Schieflage mit all den mit ihr einhergehenden Missverhältnissen nicht zu größeren Protesten führt, hat das Autoren-Trio eine bemerkenswerte Antwort parat: Noch nie haben sich die Generationen, also Kinder, Eltern und Großeltern, untereinander so gut verstanden wie heute. Noch nie waren sie so lange gemeinsam auf der Welt. Die Serie „Generation Z“ aus der ZDF-Mediathek, in der Großeltern zu Zombies werden und ihre Enkel verspeisen, haben die Autoren wahrscheinlich verpasst.

Die Macht des inneren Kindes

Während sich alle am Kind abarbeiten und dabei vor Sorge vergehen, drängt sich bisweilen der Eindruck auf, dass eine seltsame Angleichung stattfindet: Erwachsene werden immer mehr zu Kindern. Das längst zur Projektionsfläche für allerlei Gesellschaftsanalysen und Problembetrachtungen avancierte Kind beschäftigt den Erwachsenen heute nicht nur aus Nächstenliebe, sondern auch aus purem Eigeninteresse. Stichwort: „inneres Kind“.

Sigmund Freud leitete zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Trend ein, der das 21. Jahrhundert so prägt wie kaum ein anderer: das Vergegenwärtigen von Kindheitserlebnissen, aus denen Rückschlüsse auf den Charakter des Erwachsenen gezogen werden. Die Psychoanalyse stellte die Kindheit auf ein Podest, von dem sie bis heute nicht zu stürzen ist. Das hat weitreichende Konsequenzen, auch für die Populärkultur: Nicht nur jeder Mörder, sondern jeder Krimi-Kommissar wird heute mit einer lange zurückliegenden Kindheitsverletzung ausgestattet, die seine Macken und seltsamen Methoden erklärt.

Die jüngste Stimme dieser Rückschau-Bewegung: Stefanie Stahl und ihr Mega-Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Seit seinem Erscheinen vor zehn Jahren beherrscht es pausenlos die Bestsellerlisten. Im Dezember gab der Kailash-Verlag bekannt, dass der psychologische Selbsthilferatgeber zum achten Mal in Folge den ersten Platz der Bestsellerliste belegte – womit Stahl die einzige Taschenbuch-Sachbuch-Autorin ist, der dies je gelang. Der Untertitel „Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme“ ist Programm. Mit verständlichen Erklärungen und praktischen Übungen zeigt die Psychotherapeutin, wie sich alltägliche Krisen und Konflikte bewältigen lassen. Dafür genüge ein Blick zurück in die Kindheit, um sein „inneres Kind kennenzulernen und Freundschaft mit ihm zu schließen“.

Peter Pan, Barbie oder Harry Potter: Kindergeschichten begeistern Jung und Alt

Was dieses „innere Kind“ ist, bedarf heute wohl kaum mehr einer Erklärung. Für diejenigen, denen es bislang dennoch gelang, vor dem Zeitgeistkonzept die Augen zu verschließen, sei es in aller Kürze als die Summe aller „Kindheitsprägungen“ zusammengefasst, die „unser Wesen und unser Selbstwertgefühl bestimmen“. So etwas wie das Unbewusste, das von früh an in uns verborgen liegt und unser Handeln und Fühlen beeinflusst, selbst wenn wir nichts davon ahnen. Denn viele, so Stahl, die ihre Kindheit für „normal“ oder „glücklich“ halten, säßen bei näherem Hinsehen einem „Selbstbetrug“ auf. Wer also etwa unter mangelndem Selbstwertgefühl leidet, habe kein Urvertrauen in der Kindheit ausgebildet. Wer gleich ausflippt, weil der Partner die Wurst vom Einkaufszettel vergessen hat mitzubringen, habe als Kind erlebt, dass seine Wünsche nicht ernst genommen wurden. Wer sehr empfindlich auf Kritik reagiert, habe es früher seinen Eltern nie recht machen können. Und so weiter.

Der erste Schritt, um unsere Beziehungen mit unserer Umwelt zu verbessern, sei es, die eigenen Prägungen und Muster, Sehnsüchte und Verletzungen aus der Kindheit zu durchschauen. Der große Reiz jener Selbsttherapie in Buchform besteht neben ihrer Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit in ihrem konkreten Heilsversprechen. Stahls Bestseller hat inzwischen zahlreiche Fortsetzungen und Nachahmer auf den Plan gerufen, etwa Stefanie Körbers im Januar erschienenen Ratgeber „Hol dein Schattenkind ins Licht“ (ecowing).

Die Re-Infantilisierung lässt sich auch auf popkultureller Ebene beobachten. Während Kinder durch Smartphones, Selbstoptimierung und Krisen immer früher erwachsen werden, scheint es, als würden Erwachsene die Welt am liebsten nur noch durch Kinderaugen betrachten. Greta Gerwigs Plastikpuppen-Komödie „Barbie“, die 2023 die Kino-Charts stürmte, handelt von einem Spielzeug. „Young Adult“ heißt das Genre, von dem auch die in wenigen Tagen startende Leipziger Buchmesse profitiert, denn Geschichten über die Hochs und Tiefs von Teenagern und jungen Erwachsenen florieren wie derzeit kaum etwas anderes. Eine große Rolle bei der Popularisierung des Genres spielte einst Harry Potter. Der Zauberlehrling ist elf Jahre alt, als er in Hogwarts ankommt – zu seinen Fans zählen bei Weitem nicht nur Kinder. Heute bestimmen Kinder- und Jugendbücher 18 Prozent des Gesamtumsatzes am deutschen Buchmarkt, Platz zwei hinter der Belletristik. Ein ähnliches Bild zeigt sich an den Kinokassen: Die drei meistbesuchten Filme des vergangenen Jahres waren für Kinder; erfolgreichster Streifen in den ersten Wochen 2025: „Paddington in Peru“.

In der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, dem südkoreanischen Kapitalismuskritik-Thriller „Squid Game“, stehen Kinderspiele im Zentrum. Mit eifrigem Ernst widmen sich die Teilnehmer des Überlebenscamps dem Dalgona-Kekse-Stechen, Murmeln-Rollen und Tauziehen. Denn wer verliert, wird erschossen. Wer gewinnt, hat die Aussicht auf einen Batzen Geld. „Squid Game“ liefert mehr als knallbunten Eskapismus, bietet mehr als eine Befriedigung der Sehnsucht nach dem unschuldigen Zustand der ersten Lebensjahre. In ihrer Verquickung von Spaß und Horror warnt die südkoreanische Parabel vor einem Überhandnehmen des ludischen Prinzips, das sie zugleich nicht umhinkommt zu feiern. Die Methoden der Gamifizierung und Eventisierung haben inzwischen alle Lebensbereiche erfasst. Im Start-up-Büro stehen Tischtennisplatten und Bällebäder. Arbeitskollegen treffen sich zur Firmenfeier in Escape-Rooms. Reality-TV-Formate wie „Der Bachelor“ und „Germany’s Next Topmodel“ ermitteln Gewinner und Verlierer. „Squid Game“-Themenparks und -Partys, die die Spiele detailgetreu nachstellen, locken Kinder und Erwachsene aus der ganzen Welt. Verzehren wir uns umso nostalgischer nach dem Spiel, je mehr es aus der Kindheit verdrängt wird?

Für immer jung

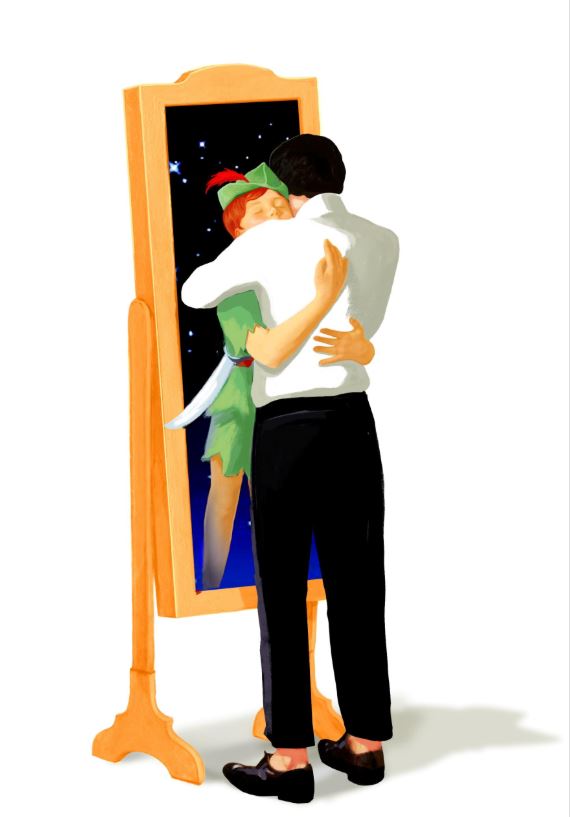

Kinder, die nicht erwachsen werden, beziehungsweise Erwachsene, die für immer Kind bleiben, kennt die Kultur schon länger. Zum Massenphänomen werden sie jedoch erst heute. Da ist Peter Pan, der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Der schottische Schriftsteller J. M. Barrie erschuf ihn im Jahr 1902. Und da ist Dorian Gray, der Mann, der nicht altern wollte. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde entwarf ihn im Jahr 1890.

Nach beiden benannte die Wissenschaft psychologische Phänomene. Anfang der 1980er-Jahre machte der amerikanische Familientherapeut Dan Kiley auf Männer aufmerksam, die am Peter-Pan-Syndrom leiden, also kindliche Verhaltensmuster an den Tag legen: Sie haben Schwierigkeiten, langfristige Bindungen einzugehen, neigen zum Narzissmus und schrecken vor Verpflichtungen zurück. Auf die Zunahme dieses Typus deutet nicht nur die Inflation der neuen Begriffe für Beziehungsvermeidungs-Allüren wie „Ghosting“ oder „Benching“ hin. Die Sehnsucht nach Nimmerland ist heute vielleicht so groß wie nie.

Ebenso zeitgemäß wirkt die andere Krankheit mit literarischem Vorbild. Das Dorian-Gray-Syndrom, das sich auf den Roman-Helden bezieht, der ein Porträt an seiner Stelle altern lässt, bezeichnet die Unfähigkeit, sich mit den Alterungsprozessen des eigenen Körpers zu arrangieren. Der Gießener Psychologie-Professor Burkhard Brosig prägte den Begriff im Jahr 2000. Seitdem haben Anti-Aging-Methoden wie Botox, Hyaluron und Haartransplantationen den Hollywood-Rahmen gesprengt und erfahren längst Normalität im bürgerlichen Alltag.

Oscar-prämierte Filme wie „The Substance“ mit Demi Moore prangern den Jugendwahn, der nicht nur einzelne Individuen, sondern weite Teile der Gesellschaft erfasst hat, vehement an. Die Jugend wird ein immer knapperes Gut und avanciert vielleicht gerade deshalb zur Sehnsuchtsschablone und Projektionsfläche. Der Traum vom ewigen Leben findet sich auf der Wunschliste von Milliardären wie Jeff Bezos, der zu Verjüngungstechnologien forschen lässt, Teenagern, die die babyglatte Haut zum neuen Statussymbol erkoren haben, und Medizin-Influencern, die Intervallfasten als lebensverlängernde Maßnahmen propagieren.

Peter Pan umarmt Dorian Gray: Nach beiden Romanfiguren hat die Wissenschaft psychologische Phänomene benannt

Der berühmteste deutsche Kindgebliebene hat es hingegen bislang nicht in die Psychologie-Lehrbücher geschafft: Oskar Matzerath, der 1924 in Danzig geborene Protagonist aus Günter Grass’ Nachkriegsroman „Die Blechtrommel“ von 1959. Im Alter von drei Jahren beschließt der Sonderling, nicht mehr zu wachsen. Der Literaturkritiker Marcel-Reich Ranicki schrieb über das ewige Kind Oskar, er habe den „totalen Infantilismus“ zum Programm erhoben. „Gegen die Existenz schlechthin“ protestierend, beschuldige der Romanheld „den Menschen unserer Zeit, indem er sich zu seiner Karikatur macht. Er verkörpert jenseits aller ethischen Gesetze und Maßstäbe die absolute Inhumanität.“

Neue Ära des Infantilismus

Auch in der gegenwärtigen Weltpolitik lässt sich das Phänomen beobachten. Da ist der Schelm Donald Trump und das Springteufelchen Elon Musk, die lustvoll mit allen politischen Gepflogenheiten brechen. Trotzig auf die Pauke hauend, leiden sie an so etwas wie einem „Oskar-Matzerath-Syndrom“ – einem Konzept, das es dringend bräuchte zur Bezeichnung all derjenigen, die sich angesichts allgegenwärtiger Katastrophen in eine Haltung des Scherzes flüchten, jeden Ernstes entbehren und die Welt als Spielfläche begreifen.

Eine neue Ära des Infantilismus hat auch der österreichische Philosoph Robert Pfaller mit seinem Buch „Erwachsenensprache: Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur“ von 2017 (Fischer) ausgerufen. Die Ursache für das immer kindlicher werdende Verhalten von Erwachsenen erkennt er in einer neuen Linken, die sich der Identitätspolitik verschrieben hat. Trigger-Warnungen, Sprachregelungen der politischen Korrektheit und Safe-Spaces zeugen laut Pfaller von einer kindischen Empfindlichkeit, die nichts mit einer Haltung der „Erwachsenheit“ zu tun hat. Ein „humorvoller und gnädiger Umgang mit den eigenen Leidenschaften wie auch denen der anderen“ fehle jenen Verfechtern neuer Regeln.

Die Kindheit erscheint also von zwei Seiten aus bedroht. Erstens, insofern die Kinder sich als Erwachsene gerieren – weil sie auf TikTok ihre Aufmerksamkeit verkaufen oder schon mit drei Jahren Tennisprofis werden. Die Kinder werden also nicht nur immer weniger, sondern auch immer weniger kindlich. Zweitens verschwinden die Erwachsenen als Gegenkonzept, da sie selbst zunehmend infantile Facetten annehmen: etwa durch Anti-Aging-Kuren und Barbie-Outfits, das Umarmen von Schattenkindern oder dauerbeleidigte Trotzhaltungen.

Niemand ist vor kindischem Gebaren mehr sicher: in der Freizeit, auf der Arbeit und im Politischen, das Aussehen, den Charakter und die Sprache betreffend. Während solcherlei Zeitgeistdiagnosen wertvolle Korrekturinstrumente darstellen, sollten sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie einer kulturpessimistischen Grundhaltung entspringen. Wer in einer proliferierenden Infantilisierung der Gesellschaft den Untergang des Abendlandes erkennt, offenbart womöglich nicht nur seine Angst vor Veränderung und seine Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“, sondern auch eine elitäre Gesinnung.

Vor wenigen Tagen hielt die britische Schauspielerin Millie Bobby Brown ihren Kritikern den Spiegel vor. Die heute 21-Jährige war erst zwölf, als die Netflix-Serie „Stranger Things“ sie in der Rolle der Eleven zum Star machte – Schattenseiten inklusive. Jetzt machte sie in einem Instagram-Video ihrem Frust über die Klatschpresse Luft: Diese hätte ihr Aussehen immer wieder herabsetzend kommentiert und sie als Stellvertreterin einer besonders schlecht alternden Generation auserkoren: „Ich bin vor den Augen der Welt aufgewachsen, und aus irgendeinem Grund scheinen die Leute nicht mit mir wachsen zu können“, erwiderte Brown. „Ich weigere mich, mich für mein Erwachsenwerden zu entschuldigen.“

Britin Millie Bobby Brown ist sich bewusst, dass viele sie noch immer in die Schublade des Kinderstars stecken. Mit 10 Jahren eroberte sie die Netflix-Welt in der Rolle der „Eleven“ in der ersten Staffel des Serien-Hits „Stranger Things“.

Auch bei den Brit-Awards vor wenigen Tagen sorgte Millie mit ihrem erwachsenen Look für erstaunte Blicke

Die meisten Kritiken kamen nach der Premiere ihres neuen Netflix-Films „The Electric State“, der am 7. März startet.

Die Schauspielerin bezeichnet viele Kommentare zu ihrem Körper als Mobbing, sagt: „Ich weigere mich, mich kleiner zu machen, um den unrealistischen Erwartungen von Menschen zu entsprechen, die nicht damit umgehen können, dass ein Mädchen eine Frau wird. Ich werde mich nicht für mein Aussehen, meine Kleidung oder meine Selbstpräsentation schämen.“

Da die Schauspielerin nicht etwa für ihre Falten oder grauen Haare getadelt wurde, sondern im Gegenteil für ihr künstliches Aussehen, das unter anderem Botox-Spekulationen hervorrief, wähnten sich ihre Kritiker im Kampf gegen den Jugendwahn auf der richtigen Seite. Dass Brown nun den Spieß umdrehte und ausgerechnet den Natürlichkeitsverfechtern einen Jugendfetisch vorwarf, ist eine Volte, die repräsentativ für unsere vom Debatten-Schwindelgefühl erfasste Gegenwart steht. Wo es gestern noch progressiv anmutete, Schönheitsoperationen zu verurteilen, kann es heute als Sinnbild des Sexismus gelten. Wo es soeben noch intellektuell wirkte, massenmediale Spektakel wie „Squid Game“ zu verdammen, muss der Kritiker nun damit rechnen, sich den Vorwurf des Klassismus einzuhandeln.

Leicht drängt sich der Eindruck auf, dass die Kinder, je mehr die Erwachsenen gebannt auf sie starren, in ihren Eigenarten zunehmend verblassen. Vielleicht verschwinden die Kinder nicht, weil ihre Schonräume aufgelöst werden, sondern weil die Gesellschaft ihre Schonräume zu aggressiv verteidigt. Haidts Beispiel von dem Jungen, der nicht allein auf den Spielplatz durfte und stattdessen zu Hause am Handy daddeln musste, veranschaulicht diese paradoxe Entwicklung.

Haltung der Gelassenheit

Hilft also nur eine Haltung der Gelassenheit? Nicht so genau hinschauen? Die Kinder einfach machen lassen? Immer neue und einander widersprechende Erziehungsratgeber haben den Schweizer Kinder- und Jugendarzt Oskar Jenni im vergangenen Jahr dazu veranlasst, zu einem „gelasseneren Umgang mit unseren Kindern“ zu raten. Mit seinem Buch „Kindheit – eine Beruhigung“ (Kein & Aber) beabsichtigt Jenni eine „Beruhigung eines Diskurses, der zwischen Romantisierung und Perfektionierung der Kindheit hin- und herpendelt.“ Der Tenor der darin versammelten Fachbeiträge: Macht euch keine Sorgen, euer Einfluss auf eure Kinder ist ohnehin geringer, als ihr denkt! Dem Kind Geborgenheit zu schenken sei wichtiger, als es in einem minutiös durchgetakteten Stundenplan vom Chinesischkurs zum Golftraining zur Mathe-Nachhilfe zu chauffieren.

Und auch der Erwachsene darf sich kindlicher Eigenschaften erfreuen, ohne direkt als kindisch verunglimpft zu werden. Die an der Central European University in Wien lehrende Philosophin Anca Gheaus argumentiert etwa, dass es sich lohne, „intrinsische Güter der Kindheit“ wie (unstrukturiertes) Spiel, Neugier, Vorstellungskraft, Freizeit und Unbeschwertheit ins hohe Alter hinüberzuretten. Statt die Kinder zur Ernsthaftigkeit zu motivieren oder eine strikte Trennung zwischen unbeschwerten Kindern und ernsten Erwachsenen zu forcieren, sollte es ihr zufolge „mehr Raum für ein kindliches Erwachsensein“ geben. Als Beispiel nennt Gheaus einen Schneetag, an dem die Erwachsenen sich nicht dem Wetter trotzend zur Arbeit hetzen, sondern zumindest für einige Stunden wie die Kinder ins Freie gehen und den Schnee genießen. Nach dem Motto: Niemand kann für immer 17 bleiben – aber für immer Kind, das geht.

Das 21. Jahrhundert wirkt besessen von der Idee der Kindheit. Ein letztes Aufbäumen vor dem Untergang, eine verzweifelte Rettungsmaßnahme oder ein notwendiges Lenken in neue Bahnen? Aus dem Grübeln hinauszugelangen und eine Position der Gelassenheit zu vertreten würde bedeuten, der Überbehütung nicht die Vernachlässigung entgegenzusetzen, sondern das Vertrauen; und dem Ernst nicht den Unfug, sondern das Spiel. Vielleicht können die Kinder erst dann wieder zu ihrem vollen Recht gelangen, wenn sie nicht Kind sein müssen, sondern es dürfen.