Ja, nein, vielleicht

Sex soll stets einvernehmlich sein. Aber wie kommuniziert man diese Zustimmung im Alltag? Psychologinnen und Psychologen gehen dem auf den Grund – und stoßen dabei auf alte Klischees und Widersprüche.

Nach einer durchfeierten Nacht auf der Reeperbahn landete Nele* mit einem Mann, den sie mag, in seiner Wohnung. Er wollte Sex, sie nicht. »Ich habe trotzdem nicht Nein gesagt. Denn ich war frisch in ihn verliebt und wollte ihm nah sein. Und ich war auf den Schlafplatz angewiesen«, erzählt Nele. Deswegen habe sie seinen Annäherungsversuchen nach anfänglichem Zögern nachgegeben. »Nachdem er fertig war, musste er auf einmal los zur Arbeit. Ich blieb in der leeren Wohnung zurück und war plötzlich sehr traurig. Ich fühlte mich benutzt«, sagt sie.

Eine ganz andere Situation schildert Larissa*. Auch sie sei mit ihrem neuen Date im Bett gelandet. Beide hatten Lust aufeinander. Doch während des Sex hätte er ohne Vorwarnung seine Hände an ihre Kehle gelegt und sie gewürgt. »Die Ironie dabei: Das ist etwas, worauf ich eigentlich total stehe«, berichtet Larissa. »Aber das konnte er ja nicht wissen. Und weil es aus dem Nichts heraus kam, fühlte es sich an, als hätte ich keine Kontrolle mehr über die Situation«, erklärt sie. Später habe sie ihn darauf angesprochen und ihn gebeten, in Zukunft nachzufragen. »Seitdem klappt es besser. Wir probieren heute noch härtere Praktiken gemeinsam aus. Aber wir reden vorher darüber.

Frau: „Nein“ -> Vielleicht

Frau: „Vielleicht“ -> Ja

Frau: „Ja“ -> Beeil Dich bitte!

Beide Frauen beschreiben eine sexuelle Begegnung, die nicht ihren Wünschen entsprach. Nele hatte den Sex nicht gewollt, jedoch nach eigener Aussage auch nicht als Übergriff empfunden. Larissa schildert hingegen etwas, was sie prinzipiell mochte, dem sie jedoch in der Situation nicht zugestimmt hatte. Die Erlebnisse hinterließen bei beiden ein schales Gefühl. Und damit sind sie alles andere als allein: Für meine Recherche startete ich einen Aufruf, in dem ich nach persönlichen Erfahrungen mit unklarem Konsens fragte, und bekam prompt zahlreiche Geschichten dieser Art zu hören.

Öffentliche Debatten über sexuelle Zustimmung drehen sich nur selten um solche alltäglichen Vorfälle. Meist konzentrieren sie sich auf einige wenige, schwere Übergriffe. Hitzige Diskussionen entspinnen sich vor allem dann, wenn Vorwürfe gegen bekannte Personen publik werden. Seit der #MeToo-Bewegung gelangen etwa vermehrt Geschichten von sexuellen Übergriffen in der Filmindustrie ans Licht und werden breit diskutiert. Die Fälle stießen eine bis heute anhaltende Auseinandersetzung damit an, wo die Grenzen von Konsens verlaufen. Sex soll stets einvernehmlich sein, heißt es oft. Aber wie läuft diese Zustimmung im Alltag tatsächlich ab? Wie kommunizieren Paare, dass sie gerade Lust aufeinander haben oder auch nicht? Wie lesen Menschen solche Signale bei ihren Partnerinnen und Partnern?

Alte Rollenbilder wirken nach

Die Fragen mögen banal erscheinen. Doch tatsächlich bergen sie allerhand Stoff für Diskussionen und Missverständnisse. Das zeigt eine viel zitierte Pionierarbeit der Gesundheitsforscherin Kristen Jozkowski von der University of Arkansas (USA). Gemeinsam mit ihrem Team stellte sie knapp 200 heterosexuellen Studierenden simple Fragen zu ihrem Sexleben, beispielsweise: »Wie lässt du deinen Partner wissen, dass du Lust auf ihn (oder sie) hast?« Die Antworten wiesen klar in eine Richtung: Ein Großteil der Befragten erklärte, Männer würden den Sex anbahnen – und Frauen würden entweder auf die Avancen eingehen oder sie abweisen. Einige Frauen gaben an, diesem Muster sogar dann treu zu bleiben, wenn sie selbst Lust verspürten. »Ich würde meinen Willen nicht preisgeben, ohne vorher gefragt zu werden«, so beschrieb es eine der Teilnehmerinnen. Mehr als ein Viertel der männlichen Teilnehmer erklärten, die Partnerin einfach darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie gleich mit ihr schlafen würden. Einige bekannten sich zu aggressiven Vorgehensweisen. Sie würden ihre Partnerinnen »überrumpeln«, sie mit ihren Händen nach unten drücken – oder versuchen, Sex zu initiieren, und es im Fall von Protest als Versehen darstellen.

Anders als solche Aussagen vermuten ließen, stammt die Arbeit nicht aus den 1950ern, sondern aus dem Jahr 2013. Mehrere Folgestudien förderten ähnliche Ergebnisse zu Tage. »Trotz der sexuellen Revolution und einer vermehrten Präsentation von Frauen als selbstbewusst und autonom stellten viele Teilnehmer aus dieser Stichprobe Männer als sexuelle Impulsgeber dar und Frauen als sexuelle Gatekeeper«, resümiert Jozkowski ihre Studie. Mit einem gleichberechtigten Aushandeln auf Augenhöhe hat das wenig zu tun.

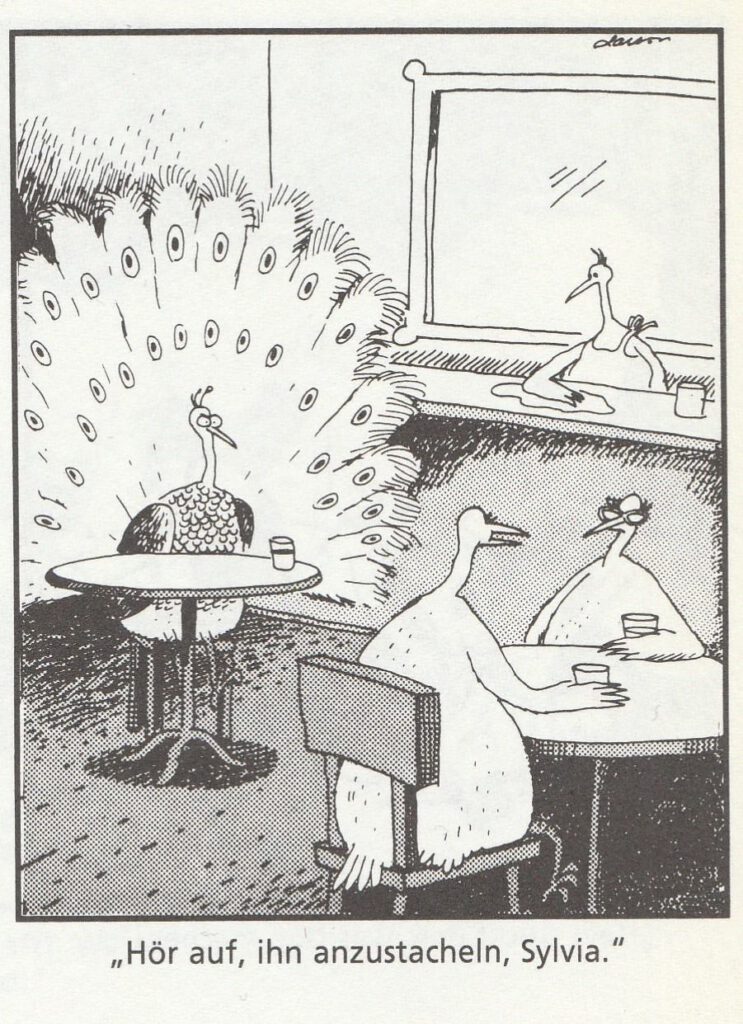

Manche Aussagen der Befragten erinnern an ein Narrativ, das als »male sex drive discourse« bekannt ist, quasi die »alte Ordnung« der Sexualität. Männer hätten demnach einen unersättlichen Sexualtrieb und müssten, wenn sie einmal erregt sind, unbedingt Druck ablassen. Frauen wiederum seien die »Torhüterinnen«, also dafür verantwortlich, die Libido der Männer in Schach zu halten und sie nicht unnötig zu reizen.

Eine derartige Rhetorik schränkt keineswegs nur die Autonomie von Frauen ein, sondern auch die von Männern. Denn sie können kaum Nein sagen, wenn erwartet wird, dass sie ohnehin ständig Lust hätten. Dass sie ebenso sexuelle Gewalt erleben können, ist nach dieser Logik von vornherein ausgeschlossen.

Verwandt damit ist der Begriff der »token resistance«, also die Vorstellung, Frauen würden oft »Nein« sagen, wenn sie eigentlich »Ja« meinten. Eine Zurückweisung wird dadurch als Aufforderung verstanden, es noch hartnäckiger zu versuchen. Offiziell würden sich heute wohl nur wenige zu derart überholten Ideen bekennen. Doch es scheint, als würden sie in der gelebten Sexualität vieler Menschen weiterbestehen.

Die Spielregeln, nach denen die Aushandlung von sexuellem Konsens abläuft, wandeln sich allerdings langsam. Das »Nein heißt Nein«-Modell betont, dass eine verbale Ablehnung stets als solche zu akzeptieren ist. Der Grundsatz ist seit 2016 auch im deutschen Strafrecht verankert. Manchen ist das Prinzip aber noch nicht eindeutig genug. Sie argumentieren, für einvernehmlichen Sex reiche die bloße Abwesenheit eines Neins nicht immer aus. Besser sei deshalb, sich der aktiven Zustimmung seines Gegenübers zu vergewissern. Vorzugsweise würde diese verbal erfolgen, gemäß der Devise »Ja heißt Ja«. Der Ansatz ist in Deutschland weniger bekannt, während er in den USA bereits Bestandteil vieler Verhaltensleitlinien von Universitäten ist.

Das Modell der aktiven Zustimmung soll dabei helfen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, und so sicherstellen, dass der Sex von beiden Seiten auch wirklich gewollt ist. Zumindest versehentliche Grenzverletzungen ließen sich mit einem klaren »Ja« oder »Nein« ausschließen. In bestimmten Situationen könnte das tatsächlich zu mehr Einvernehmen führen. Dafür gibt es einige Voraussetzungen: Die Partner müssen sich im Klaren sein, was sie selbst wollen, und den nötigen Freiraum spüren, um ihre Wünsche und Grenzen offen zu besprechen. Vor allem müssten beide Seiten ernsthaft gewillt sein, die Bedürfnisse ihres Gegenübers zu respektieren.

Wer aber sexuelle Gewalt ausübt, sitzt im Normalfall keinem Missverständnis auf, sondern ignoriert ganz gezielt Zeichen des Protests. Die Sexualforscherin Rona Torenz von der Hochschule Fulda ist deswegen skeptisch, ob das »Ja heißt Ja«-Modell sexuelle Belästigung verhindern kann. »Nur wenn es zu einem Übergriff kommt, hört man häufig Rechtfertigungen wie ›Die Ablehnung war nicht deutlich genug‹.« Die Ausrede dient den Tätern vor allem dazu, die Schuld von sich zu weisen und auf das Opfer zu übertragen.

Im Alltag zeigen wir Ablehnung oft indirekt

Torenz veröffentlichte 2019 ein Buch, in dem sie sich mit feministischen Debatten um einvernehmlichen Sex auseinandersetzt. Sie meint: »Das Konzept der aktiven Zustimmung geht daran vorbei, wie Menschen im Alltag Konsens kommunizieren.« Die meisten Personen seien fähig, bereits kleinste kommunikative Zeichen von Protest sehr gut zu deuten, etwa ein Wegdrehen oder eine verzögerte Antwort.

Eine indirekte Kommunikation hat manchmal sogar Vorteile. Bei einem guten Flirt können sich zwei Menschen ganz unverfänglich einander annähern, ohne dass es dabei zu peinlichen Momenten kommt. Eine zweideutige Frage wie »Kommst du noch auf ein Glas Scotch mit hoch?« lässt sich charmant verneinen, weil sie ein Schlupfloch bietet – selbst wenn beide genau wissen, dass es nicht (nur) um den Whisky geht. Eine unvermittelte Frage wie »Willst du hochkommen und mit mir schlafen?« macht es schwerer, Nein zu sagen und gleichzeitig eine entspannte Stimmung zu wahren.

Eine sexuelle Anbahnung kann sogar ganz ohne Worte ablaufen. Das zeigte Kristen Jozkowski zusammen mit dem Psychologen Malachi Willis von der University of Glasgow in einer so genannten Vignettenstudie. Sie präsentierten ihren Versuchspersonen eine erotische Kurzgeschichte über Kim und Mike, die sich im Lauf eines Abends in der Bar allmählich näherkommen und schließlich miteinander ins Bett gehen. Die Probandinnen und Probanden sollten an mehreren Textstellen abschätzen, für wie wahrscheinlich sie es hielten, dass die beiden Hauptfiguren Lust aufeinander hätten. Je nach Versuchsbedingung variierte die Erzählung ein wenig. So konnten die Fachleute ermitteln, welches Verhalten die Teilnehmer als besonders aussagekräftig für ein sexuelles Einvernehmen werteten.

Mit Fortschreiten der Geschichte gewannen die Versuchspersonen immer mehr den Eindruck, dass die Protagonisten voneinander angetan waren. Das passt zur Hypothese der Autoren, Menschen würden in einer solchen Situation ständig Signale interpretieren und dahingehend bewerten, ob sie für oder gegen sexuelles Einvernehmen sprechen. Einige dieser Indizien sind offensichtlich fragwürdig. Wenn Kim sich von Mike auf einen Drink einladen ließ, gingen Probanden etwa stärker als Probandinnen davon aus, dass sie auch körperlich an ihm interessiert war. Allerdings zeigte sich die Diskrepanz vor allem in den frühen Stadien der Geschichte und verschwand dann allmählich. Im späteren Verlauf vertrauten die Teilnehmer lieber auf deutlichere Zeichen. Kim, so heißt es in der Story, setzt sich so eng zu ihm aufs Sofa, dass sich ihre Beine berühren. Die beiden lächeln sich gegenseitig an, dann küssen sie sich leidenschaftlich. Sie zieht ihn dicht zu sich heran und seine Hände wandern unter ihr Shirt … und so weiter.

Natürlich lässt keines dieser Indizien allein einen eindeutigen Schluss zu. Doch in der Summe verdichten sich die Hinweise, dass eventuell »mehr gehen« könnte. Ganz ohne Dialog bilden Menschen so Hypothesen darüber, ob Sex zur Option steht. Ein solches Vorgehen bietet zwar Raum für Fehlinterpretationen. Aber im Idealfall erlaubt es Personen, sich schrittweise einander anzunähern oder innezuhalten, wenn sie spüren, dass einer der beiden zögert.

Auch die Vorgeschichte eines Paars kann Hinweisreize liefern. Für eine Untersuchung wagten sich Jozkowski und Willis direkt in die Schlafzimmer ihrer Versuchspersonen – zumindest digital. Sie wollten herausfinden, wie sich gemeinsame sexuelle Erfahrung auf die Kommunikation auswirkte. Über eine App sollten gut 80 junge Erwachsene einen Monat lang jeden Geschlechtsverkehr mit ihrem Smartphone dokumentieren. Dazu notierten sie, ob der Kontakt einvernehmlich war und wenn ja, woher sie das wüssten. So konnten die Forscher Daten von insgesamt knapp 1000 sexuell aktiven Tagen ihrer Versuchspersonen sammeln. Fast alle Erlebnisse schätzten die Probandinnen und Probanden als konsensuell ein. In knapp zwei Dritteln der Fälle berichteten sie von konkreten Hinweisreizen, sei es verbal (»Sie hat Ja gesagt«) oder nonverbal (»Wir haben es getan und dabei gelächelt«). Andere gingen stillschweigend davon aus, es wäre schon in Ordnung gewesen (»Er ist mein Freund. Niemand sagte Nein«).

Langzeitpaare sind direkter

Die Fachleute vermuteten, dass Paare mit der Zeit immer seltener auf direkte Kommunikation setzen würden und stattdessen vermehrt auf implizites Wissen. Bei den »frisch« Verliebten war das tatsächlich der Fall. Je häufiger sie miteinander geschlafen hatten, desto eher setzten sie die Zustimmung einfach voraus. Ab rund 500 sexuellen Kontakten drehte sich dieses Verhältnis aber plötzlich ins Gegenteil um: Je länger die beiden Partner zusammen waren, desto weniger begnügten sie sich mit den stillschweigenden Vereinbarungen und achteten stattdessen wieder vermehrt auf direkte Signale. Die gemeinsame Vorgeschichte spielt also eine Rolle, allerdings ist der Zusammenhang weitaus komplexer, als die Autoren angenommen hatten. Wie der überraschende Befund zu erklären ist, bleibt unklar. Eventuell pflegten langjährige Partner einen ehrlicheren Umgang miteinander und hatten weniger Angst vor Zurückweisung, mutmaßen die Wissenschaftler.

Studien wie diese machen deutlich, dass Menschen über ein breites Repertoire an Möglichkeiten verfügen, um ihre sexuelle Lust oder Unlust zu kommunizieren und die Signale des Gegenübers zu lesen: von direkter Ansprache über subtile Gesten bis hin zu eingeschliffenen Gewohnheiten. Je nach Konstellation und Situation überwiegt mal die eine, mal die andere Variante. Erhebungen zeigen beispielsweise auch, dass Schwule und Lesben häufiger auf verbale Kommunikation setzen als Heterosexuelle. Viele Paare sprechen sich genauer ab, wenn sie eine neue Praktik ausprobieren. Womöglich können sie sich weniger auf implizite sexuelle Skripte stützen und handeln deshalb direkter aus, wie sie ihre Wünsche in die Tat umsetzen.

Was eine Person will und wozu sie einwilligt, kann voneinander abweichen. Eine bestimmte erotische Fantasie zu haben, heißt etwa noch lange nicht, dass man es begrüßt, wenn diese plötzlich Realität wird. Das verdeutlicht Larissas Beispiel vom Anfang, die mit dem unvermittelten Würgegriff ihres Partners nicht einverstanden war. Umgekehrt kann es aber auch andere Motive als unmittelbare Lust dafür geben, einer sexuellen Handlung zuzustimmen. Manche willigen zum Teil deshalb ein, weil sie das Gegenüber nicht enttäuschen wollen, weil sie Sorge vor der schlechten Stimmung haben, weil sie sich eine Gegenleistung erhoffen oder weil sie das Gefühl haben, dass Sex zu einer erfüllten Beziehung »irgendwie dazugehört«. Nicht immer passen die verschiedenen Motive zusammen. Manchmal widersprechen sie sich sogar. Es ist möglich, Sex aus dem einen Grund zu wollen und aus einem anderen abzulehnen.

Nun mag man einwenden: Zustimmen, ohne etwas vollends zu wollen, hat mit echter Freiwilligkeit wenig zu tun. Solche Entscheidungen sind jedoch in vielen Bereichen des Lebens üblich: Statt des geplanten Ausflugs ins Freibad am Wochenende könnte ich etwa Freunden beim Umzug helfen, weil ich sie mag und ihnen gern einen Gefallen tue. Oder aus gefühlter Verpflichtung zum Familienfest gehen, obwohl ich keine Lust darauf habe. Um unstimmige Anliegen zu verstehen, hilft ein Konzept des Philosophen Harry Frankfurt. Für ihn ist das Charakteristische an uns Menschen, dass wir »Wünsche zweiter Stufe« ausbilden können. »Wir sind in der Lage, andere Präferenzen und Ziele haben zu wollen als jene, die wir de facto haben«, schreibt Frankfurt in seinem Aufsatz »Willensfreiheit und der Begriff der Person« aus dem Jahr 1971. Das macht es beispielsweise möglich, einen Wunsch zu haben, aber nicht zu wollen, dass er in Erfüllung geht.

Beim Sex spielen auch gesellschaftlich geprägte Rollenerwartungen eine Rolle. Eine Frau könnte zwar Lust auf eine unverbindliche Affäre haben, sich aber gleichzeitig sorgen, sie könnte damit ihrem Ruf schaden. Soziale Zwänge treffen Männer ebenfalls. Dafür spricht eine Tagebuchstudie der Psychologinnen Sarah Vannier und Lucia O’Sullivan von der University of New Brunswick (USA). Die beiden untersuchten gut 60 junge Erwachsene in festen heterosexuellen Beziehungen. Es zeigte sich, dass Männer häufiger als Frauen Geschlechtsverkehr initiierten, auf den sie selbst keine Lust hatten – etwa, um ihr maskulines Selbstbild zu wahren. Insgesamt berichtete rund die Hälfte aller Befragten von derartigem »Routinesex« als Teil ihres Beziehungsalltags.

Überzeugung gegen Norm

Auf solche inneren Zwänge stießen auch die Kriminologinnen Melissa Burkett und Karine Hamilton von der Edith Cowan University in Australien. Sie befragten junge Großstädterinnen zwischen 18 und 24 über ihre Erfahrungen mit sexueller Zustimmung. Dabei brachten sie Widersprüchliches zu Tage. Einerseits betonten die Interviewten ihre persönliche Freiheit bei sexuellen Kontakten. Mehr noch, sie hielten es für ihre individuelle Verantwortung als Frauen, im Zweifelsfall »einfach Nein« zu ungewolltem Sex zu sagen. Wurden sie aber nach ihren tatsächlichen Erlebnissen befragt, wiesen ihre Geschichten in eine andere Richtung. Sie erlebten es beispielsweise als schwierig, einen Mann beim Date plötzlich zurückzuweisen. »Wenn du weißt, dass sie Sex erwarten, musst du dein Wort halten«, meinte eine der Befragten. »Du kannst nicht einfach deine Meinung ändern, wenn du sie triffst«, sagte eine andere.

Offenbar erlebten sie einen gewissen Druck, dem gesellschaftlichen Skript zu folgen, das »sozial angemessenes« Verhalten für solche Situationen vorgibt. Zu groß war ihre Angst, die Erwartung des Gegenübers zu enttäuschen. Obwohl sie theoretisch jederzeit hätten »abspringen« können, machten sie davon kaum Gebrauch. Auch in festen Paarbeziehungen empfanden die Frauen eine regelrechte Verpflichtung zu regelmäßigem Sex, etwa, um ihren Freund glücklich zu machen. Burkett und Hamilton schreiben von einer »heiklen Mischung aus feministischen und antifeministischen Elementen«, welche das Weltbild der Interviewten prägte: Sie stellten sich selbst als autonome und selbstbewusste sexuelle Subjekte dar. Gleichzeitig folgten sie aber verbreiteten Normen, die sie dazu brachten, den Sex zu dulden, wenn ihnen eigentlich nicht danach zu Mute war.

»Sex ist natürlich auch einvernehmlich, wenn eine Frau beispielsweise aus Gefälligkeit zugestimmt hat. Das kann ebenfalls eine selbstbestimmte Handlung sein«, betont Rona Torenz. Dennoch wünscht sie sich in der Debatte um Konsens mehr Raum für Ambivalenzen. »Frauen wird häufig beigebracht, die Wünsche anderer zu befriedigen und die eigenen zurückzustellen«, sagt sie. Männer hingegen würden eher so aufgezogen, dass sie ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Das wirke sich auf sexuelle Begegnungen aus. »Neben den unmittelbaren äußeren Zwängen existieren auch innere, etwa durch eine bestimmte Sozialisation«, so Torenz. »Oft wird vergessen, wie sehr wir Machtverhältnisse selbst verinnerlicht haben. Frauen haben dann beispielsweise das Gefühl, nicht mehr Nein sagen zu können, weil sie vorher geflirtet haben oder in ein Auto eingestiegen sind.«

Torenz plädiert deshalb dafür, die Diskussion etwas auszuweiten. Statt nur über Einvernehmen zu diskutieren, sollten wir, so sagt sie, auch offen darüber sprechen, welche Art von Sex wir wollen. Sie fürchtet, das Herunterbrechen der gesamten Komplexität auf klare Jas oder Neins könnte der ehrlichen Reflexion eher im Weg stehen. »Ich wünsche mir, die Grauzonen besser besprechbar zu machen«, erklärt sie. Dazu zählen Fragen wie: Was ist da eigentlich gerade passiert? War das so okay für mich und mein Gegenüber? Und aus welchen Motiven hat er oder sie zugestimmt? »Das trägt vermutlich viel eher dazu bei, schöneren Sex zu haben«, sagt die Sexualforscherin.

* Name und Fallgeschichte anonymisiert