Stirbt ein nahestehender Mensch, kann sich das wie der Verlust eines Teils des Selbst anfühlen. Warum das nicht nur eine Metapher ist, erklärt die Neurowissenschaftlerin Mary-Frances O’Connor im Interview.

Frau Professorin O’Connor, wer einen nahestehenden Menschen verloren hat, glaubt manchmal, ihn in seiner Nähe zu spüren, zu hören oder gar zu sehen. Spielt das Gehirn da verrückt?

So etwas kommt bei Trauernden häufig vor und bedeutet nicht, dass man den Verstand verliert. Das Gehirn muss noch lernen, die Abwesenheit desjenigen vorherzusagen.

Mary-Frances O’Connor | Die klinische Psychologin erforscht die neurowissenschaftlichen und physiologischen Grundlagen von Trauer an der US-amerikanischen University of Arizona. Sie war die Erste, die die Empfindung Anfang des 21. Jahrhunderts im Hirnscanner untersuchte, und fand einige Jahre später heraus, dass bei besonders schwerer Trauer das Belohnungssystem aktiv ist. In ihrem 2022 erschienenen, populärwissenschaftlichen Buch »The Grieving Brain« fasst sie den aktuellen Forschungsstand zusammen.

Warum ist es so schwer zu begreifen, dass eine geliebte Person nicht mehr existiert? Man hat oft das Gefühl, sie müsste jeden Moment durch die Tür kommen.

Vieles ist noch unerforscht. Doch ich habe eine Theorie aufgestellt. Demnach sind Verstorbene für unser Gehirn zeitgleich tot und unvergänglich. Wir stellen uns dieses Organ oft als Einheit vor. Aber das stimmt nicht. Es besteht aus zahlreichen Subsystemen, die unterschiedliche, teils widersprüchliche Signale senden. Wenn jemand gestorben ist, treffen zwei gegensätzliche Informationsströme aufeinander. Einerseits ist da das Gedächtnis: Wir erinnern uns beispielsweise an die Beerdigung oder wie wir am Krankenbett saßen. Auf einer kognitiven Ebene wissen wir, dass etwa unser Ehemann oder unsere Mutter nicht mehr lebt. Andererseits spielt das Bindungssystem eine Rolle. Dieses lässt uns fest daran glauben, dass unsere Liebsten irgendwo da draußen sind, auch wenn wir sie gerade nicht sehen oder hören.

Wir sind uns sicher, dass unsere Tochter am Nachmittag aus der Schule kommt oder unser Ehemann schon zu Hause ist, wenn wir von der Arbeit zurückkehren …

… und solange sie leben, funktionieren solche Prognosen ja auch sehr gut. Wir sind zutiefst soziale Wesen. Ohne den festen Glauben daran, dass unser Partner oder die Kinder immer wiederkommen, könnten wir mit ihnen keine Bindungen eingehen. Diese sind die Grundlage unseres Zusammenlebens. Der in uns verankerte Grundsatz »Ich bin immer für dich da und du bist immer für mich da« ändert sich nach dem Tod eines Bindungspartners nicht sofort. Werden wir uns der widersprüchlichen Informationsströme bewusst – das Wissen um den Tod des geliebten Menschen einerseits und der implizite Glaube an die unvergängliche Natur unserer Bindung andererseits –, löst das Verzweiflung und Trauer aus.

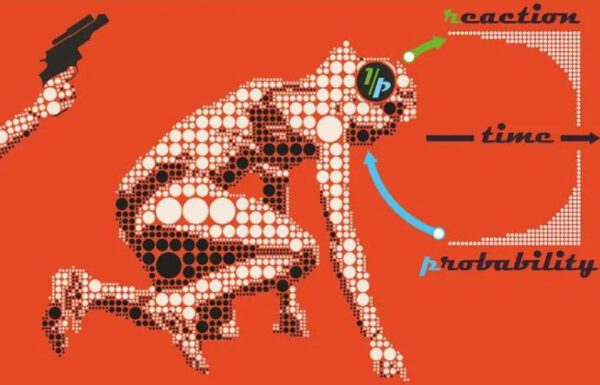

Das Gehirn muss also lernen, nicht mehr mit der Person zu rechnen.

Genau. Wenn man an Tausenden von Tagen neben seiner Partnerin aufgewacht ist und sie eines Tages nicht neben einem im Bett liegt, wäre es eine schlechte Prognose, davon auszugehen, dass sie tot ist. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass sie einfach schon aufgestanden ist und Kaffee macht? Solche Vorhersagen lassen sich nicht über Nacht korrigieren.

Welche Rolle spielen Gewohnheiten?

Sie sind wesentlicher Teil des Zusammenlebens. Zum Beispiel kann es sein, dass wir für unsere laktoseintolerante Tochter immer Sojamilch gekauft haben. Nachdem sie gestorben ist, greifen wir im Supermarkt womöglich aus Gewohnheit für einige Zeit weiterhin zur Sojamilch, obwohl niemand diese mehr trinkt. Das ist keine bewusste Entscheidung – es läuft ganz automatisch ab. Wird einem das bewusst, ist das sehr schmerzhaft.

Hinterlassen nahestehende Freunde und Angehörige physische Spuren in unserem Gehirn?

Absolut. Immer wenn wir uns in jemanden verlieben oder ein Baby zur Welt bringen, entstehen neue Nervenzellverbindungen, Proteine werden anders gefaltet und es kommt zu epigenetischen Veränderungen. Stirbt der Partner oder das Kind, bedarf es zahlreicher Updates. Doch bis das geschieht, muss man viele Tage als Witwe oder kinderloser Mann durchs Leben gehen. Neue Nervenzellverbindungen werden nicht von heute auf morgen geknüpft.

Lässt sich die Präsenz – beziehungsweise das Fehlen – einer geliebten Person bis auf die Ebene einzelner Neurone zurückverfolgen?

Wir können keine Einzelzellableitungen bei Menschen machen. Aber May-Britt Moser und Edvard Moser haben in einem bahnbrechenden Tierexperiment von 2013 eine interessante Entdeckung gemacht. Das generelle Prinzip lässt sich vermutlich auch auf trauernde Menschen übertragen. Sie haben eine Ratte täglich in eine leere Kiste gesetzt. Irgendwann haben sie einen blauen Turm in der Box platziert. Die Wissenschaftler beobachteten, dass so genannte Objektzellen feuerten, wenn die Ratte den Turm erkundete. Anschließend entfernten sie den Turm. Faszinierend war, dass spezielle Neurone im Schnitt weitere fünf Tage feuerten, sobald die Ratte erwartete, auf den Turm zu stoßen. Es gibt bisher zwar keine neurowissenschaftlichen Belege dafür, dass etwas Vergleichbares passiert, wenn ein trauernder Mensch in einen Raum kommt, in dem die verstorbene Person beispielsweise immer am Schreibtisch gesessen hat. Doch die wesentlichen neuronalen Verarbeitungsprozesse von Tieren und Menschen sind sehr ähnlich.

Der blaue Turm spielte im Leben der Ratte vermutlich keine besonders große Rolle.

Und jetzt stellen Sie sich vor, wie viel wichtiger unsere Angehörigen für uns sind – und wie viele Tage über den Tod hinaus das die Aktivität in unseren neuronalen Netzen verändert.

Sie waren die erste Wissenschaftlerin, die Trauer mittels bildgebender Verfahren untersucht hat. Was haben Sie in Ihrer Studie von 2003 herausgefunden?

Wir haben Hirnareale identifiziert, die aktiv sind, wenn man von einer Welle der Trauer überrollt wird. Dazu zählt der posteriore zinguläre Kortex, der immer dann eine Rolle spielt, wenn wir uns an etwas erinnern. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Schmerzhaftes richten, sind der anteriore zinguläre Kortex und die Insula häufig gleichzeitig aktiv – das ist auch bei Trauer der Fall.

Wie bringt man Leute dazu, in einem Scanner zu trauern? Das ist ja eine sehr sterile Umgebung.

Wir haben unsere Probanden zunächst zu einem Interview eingeladen und sie gebeten, Fotos des verstorbenen Menschen mitzubringen, um den sie trauerten. Im Gespräch haben sie uns erzählt, was passiert ist, warum die Person nicht mehr lebt. Im Scanner haben wir anschließend sowohl Fotos des Verstorbenen als auch Worte aus dem Interview eingeblendet, etwa »Krebs« – sowie zusätzlich Bilder unbekannter Menschen und neutrale Begriffe wie »Ingwer«. So konnten wir die Hirnaktivität vergleichen.

Konnten Sie im Gehirn erkennen, warum manche besser mit dem Verlust zurechtkamen als andere?

Das habe ich einige Jahre später in einer weiteren Studie untersucht. Da haben die Probanden auf einer Skala zusätzlich angegeben, wie groß ihre Sehnsucht nach der verstorbenen Person war, ein Gefühl, das man als Kernstück von Trauer bezeichnen könnte. Dabei stellte sich heraus: Je mehr sie sich nach ihr sehnten, desto stärker war die Aktivität im Nucleus accumbens, einem Teil des Belohnungssystems des Gehirns. Ist diese Region aktiv, spürt man Verlangen nach etwas und ist motiviert, es aufzusuchen – in dem Fall den verstorbenen Angehörigen.

Welche Gefühle löst der Verlust eines nahestehenden Menschen noch aus?

Die Bandbreite an Emotionen ist viel breiter, als man annehmen könnte. Neben Traurigkeit und Sehnsucht kommen zum Beispiel Schuldgefühle und Wut vor. Das Gehirn versteht nicht, dass die Person nicht mehr existiert. Deshalb kann es sein, dass man sich ignoriert, sogar »geghostet« fühlt. Auf einer unbewussten Ebene macht man dem verstorbenen Menschen womöglich Vorwürfe und fragt sich, wie man ihn dazu bewegen kann, zurückzukehren. Gleichzeitig ist einem natürlich klar, dass solche Gedanken völlig irrational sind, weil die Person ja tot ist. Viele Betroffene empfinden sogar Panik, also das Gefühl, das etwa aufkommt, wenn das eigene Kind im Supermarkt plötzlich verschwunden ist. Es kommt aber nicht nur zu emotionalen Reaktionen, sondern auch zu physiologischen.

Was passiert nach einem Verlust im Körper?

Normalerweise steigen der Herzschlag und Blutdruck sowie die Konzentration von Stresshormonen wie Kortisol. Dadurch fällt es uns schwer, zu essen und zu schlafen. Diese Veränderungen bringen uns völlig aus dem Gleichgewicht, was zu Konzentrationsschwierigkeiten führen kann. Im Alltag kann es deshalb passieren, dass wir wichtige Dinge vergessen.

Dem Sprichwort zufolge heilt Zeit alle Wunden. Gilt das auch für den Verlust eines geliebten Menschen?

Es geht weniger um Zeit als um neue Erfahrungen. Man muss lernen, seine Identität und sein Leben neu zu begreifen. Es ist sehr schmerzhaft, sich an Orte zu begeben, an denen man früher zusammen mit dem verstorbenen Ehepartner war, oder gemeinsame Freunde wiederzusehen. Deshalb meiden Trauernde solche Erfahrungen oft. Aber das Gehirn braucht solche Erlebnisse, um zu verstehen, wie sich das eigene Leben durch den Tod des Angehörigen verändert hat. In einer Psychotherapie mit Trauernden geht es unter anderem darum, vermiedene Situationen zu durchleben, sich von der Welle der Trauer erfassen zu lassen und festzustellen, dass diese auch wieder zurückweicht. So beginnt man, im eigenen Leben wieder Bedeutung zu erkennen und Beziehungen mit lebenden Menschen fortzusetzen.

Inwiefern ähneln sich verschiedene Formen der Trauer? Man kann ja zum Beispiel auch nach einer Trennung trauern.

Beziehungen verändern sich, und zwischen den emotionalen Reaktionen auf einen Verlust durch Tod, eine Scheidung, den Auszug der erwachsen gewordenen Kinder oder eine zerbrochene Freundschaft gibt es Überlappungen. Aber es geht nicht nur um Menschen. Der Verlust der Gesundheit, des Jobs oder der Heimat lösen ebenso Trauer aus. Jeder dieser Verluste ist immer auch der Verlust eines Teils des Selbst – und seiner Identität beispielsweise als Tochter, US-Amerikanerin, Ehefrau oder Arbeitnehmerin. Wenn ich irgendwann in Rente gehe, wird das große Trauer in mir auslösen, weil ich als Professorin durchs Leben gehe. Ich bin Professorin. Das ist in meinem Gehirn so verdrahtet. In einer Studie von 2014 habe ich durch den Tod, durch eine Trennung und durch den Verlust der Heimat ausgelöste Emotionen miteinander verglichen.

Was haben Sie herausgefunden?

Insgesamt war die Sehnsucht am größten bei denjenigen, die den Tod eines geliebten Menschen erlebt hatten. Etwas geringer war sie nach einer Trennung und noch geringer nach dem Verlust der Heimat. Wobei die Umstände einen wesentlichen Einfluss hatten: Wer vom Partner verlassen wurde, litt mehr als jemand, der selbst die Beziehung beendet hatte. Interessant war, dass die Probanden vergleichbare Beschreibungen verwendeten, um ihre unterschiedlichen Verluste zu beschreiben, etwa: Ich habe das Gefühl, dass alles perfekt war, bevor X und ich uns getrennt haben. Oder: Ich habe das Gefühl, dass alles perfekt war, bevor X gestorben ist. Das qualitative Erleben war also ganz ähnlich.

Manche Menschen kommen besonders schwer über einen Verlust hinweg. Woran liegt das?

Zahlreiche Studien haben inzwischen gezeigt, dass es trotz vieler Ähnlichkeiten zwischen Trauernden auch Unterschiede gibt. Die meisten werden mit der Zeit weniger stark und seltener von Trauer erfasst. Für einen kleinen Anteil – etwa einen von zehn oder weniger – trifft das nicht zu. Selbst nach sehr vielen Monaten stellen sich bei ihnen keine solchen Veränderungen ein. Im ersten Jahr ist nicht erkennbar, wer eine so genannte komplizierte Trauer entwickelt. Aber bestimmte Faktoren erhöhen Studien zufolge das Risiko dafür, zum Beispiel bereits vor dem Verlust vorhandene psychische Erkrankungen, der Tod eines Kindes oder Partners sowie wenig soziale Unterstützung. Es gibt auch erste Hinweise auf Zusammenhänge mit biochemischen und strukturellen Veränderungen im Gehirn. Hier steckt die Forschung allerdings noch in den Kinderschuhen.

Trauernde erleben es oft, dass sich Gedanken an den Verstorbenen wie aus dem Nichts aufdrängen. Man ist im Supermarkt, und plötzlich tauchen Bilder der Mutter auf, die ihr Lieblingsgericht für den sonntäglichen Brunch vorbereitet. So etwas kann einen von einem Moment auf den anderen in tiefe Trauer stürzen. Wie kommt es dazu?

Trauernde Menschen sind oft schockiert, wie häufig solche intrusiven Gedanken auftreten. Es kann helfen, sich bewusst zu machen, dass sie grundsätzlich ganz normal sind. Erinnern wir uns etwa spontan an den letzten Urlaub oder freuen wir uns auf eine Hochzeit, stört uns das nicht. Wenn die plötzlich auftauchenden Bilder oder Erinnerungen schmerzhaft sind, aber schon. Deshalb erscheinen sie uns unkontrolliert. Solange etwa unsere Partnerin oder unser Kind lebt, denken wir immer wieder »wie aus dem Nichts« an sie, weil sie uns wichtig sind. Wir denken zum Beispiel: Heute ist Mittwoch, ich darf nicht vergessen, meinen Sohn um 16 Uhr vom Sport abzuholen. Oder: Ich sollte meiner Frau schreiben und fragen, wie ihr Meeting gelaufen ist. Denken wir so etwas nach dem Tod der Person, ist der Kontext ein ganz anderer, und das ist sehr schmerzhaft.

Kann das auch zu Grübeleien führen?

Das ist möglich, wenn wir Gedanken nicht loslassen können. Unser Gehirn ist in der Lage, unendlich viele alternative Szenarien zu kreieren, die womöglich dazu geführt hätten, dass der für uns wichtige Mensch noch lebt: Hätte ich ihn doch nur früher ins Krankenhaus gebracht! Was, wenn der Arzt noch einen weiteren medizinischen Test durchgeführt hätte? Es ist ganz natürlich, sich solche »Hätte, wäre, könnte«-Szenarien auszumalen. Die meisten Menschen erkennen aber irgendwann, dass es nicht darum geht, herauszufinden, ob die Person tatsächlich noch am Leben wäre, wenn man früher zum Arzt gegangen wäre, sondern darum, ob so ein Gedanke hilfreich ist.

Die Veröffentlichung Ihrer ersten Neuroimaging-Studie zu Trauer ist inzwischen 20 Jahre her. Wie hat sich unser Verständnis von Trauer seither verändert?

Als ich angefangen habe, mich mit Trauer zu beschäftigen, hat man Trauer vor allem im Kontext von Stressreaktionen untersucht. Man hat den Tod eines nahestehenden Menschen als etwas angesehen, auf das man mit ähnlichen Coping-Strategien reagiert wie auf andere stressige Vorkommnisse, zum Beispiel, wenn man einen Strafzettel fürs Falschparken bekommt. Im Leben müssen wir mit vielen solchen Situationen umgehen. Früher dachte man, dass beim Verlust durch Tod einfach ein weiteres – wenn auch extremes – Ereignis dieser Art hinzukommt. Inzwischen sieht man das etwas anders: Es kommt nicht etwas hinzu, sondern etwas wird uns weggenommen …

… ein Teil unseres Selbst.

Dass das nicht nur eine Metapher ist, hat die neurowissenschaftliche Forschung gezeigt. Bindungspartner sind Teil unserer neuronalen Netzwerke. Das Belohnungssystem reagiert nach einem Verlust, weil wir den geliebten Menschen aufsuchen und Zeit mit ihm verbringen möchten. Der Tod eines vertrauten Menschen fühlt sich eher wie eine Amputation an als wie ein extremer Stressor. Manche vergleichen ihre Trauer mit Phantomschmerzen.

Wie hilft die Erforschung der neurobiologischen Grundlagen Trauernden?

Die Forschung kann erklären, warum Trauer so schmerzhaft ist und welche Rolle das Gehirn dabei spielt. Es hilft, zu verstehen, dass es Gründe dafür gibt, dass man sich so fühlt. Das Gehirn befindet sich in einem Lernprozess. Trauer ist der Preis, den man zahlt, wenn man jemanden liebt. Wenn man weiß, dass das Gehirn gerade versucht, sein Verständnis der Welt zu aktualisieren, kann man seine Situation eher akzeptieren, denke ich. Es hat sich gezeigt, dass liebevolle Beziehungen unser Gehirn dauerhaft verändern. Wenn unsere Eltern gestorben sind, sind sie immer noch da: in unseren neuronalen Verbindungen und den gefalteten Proteinen. Diesen Gedanken empfinde ich als sehr tröstlich.