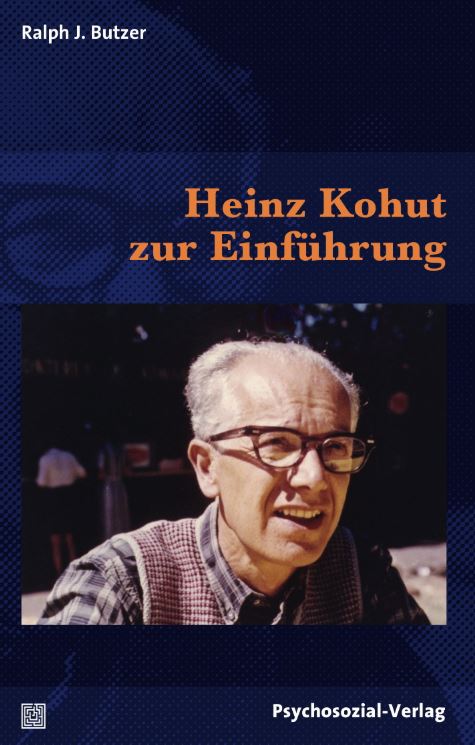

Heinz Kohut und die Selbstpsychologie

Die psychoanalytische Selbstpsychologie, die von Heinz Kohut gegründet wurde, kann als eine der wichtigsten Schulen der Psychoanalyse betrachtet werden, auch wenn sie vom traditionellen analytischen Establishment nach wie vor weitestgehend ignoriert oder missbilligt wird. Heinz Kohut führte in seinen Büchern Narzissmus (1976) und Die Heilung des Selbst (1979) das Selbst als „Zentrum des seelischen Universums“ in die Psychoanalyse ein. Diese Einführung brachte größere Konsequenzen für jegliche psychologische Betrachtungsweise, da er damit verbunden eine Theorie konzipierte, die unabhängig von anderen psychoanalytischen Theorien und Entwicklungstheorien stand und sich teilweise von der gängigen Triebpsychologie Freuds entfernte.

Die Entwicklungspsychologin Margaret Mahler (1980) lehnte sich an Hartmann (1972) an und kam infolge ihrer klinischen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass ungefähr im dritten Lebensjahr ein stabiles Gefühl eigener Einheitlichkeit und Selbstgrenzen erworben wird, wenn die Entwicklung ungestört verläuft. Dieses innere Bild des Selbst, d. h. die Selbst-Repräsentanz,

stammt nach Jacobson (1973) aus zwei Quellen:

„Erstens aus einer unmittelbaren Wahrnehmung unseres inneren Erlebens, der Körpergefühle, der Gefühls- und Denkvorgänge und der zweckgerichteten Aktivität und zweitens aus indirekter Wahrnehmung unseres körperlichen und seelischen Selbst als eines Objektes.“ (S. 31)

Das Selbst und die Selbstobjekte

Obwohl Kohut das Selbst als Selbst-Repräsentation definiert, unternimmt er keinen weiteren Versuch, dies näher zu umreißen. Er schreibt stattdessen: „Das Selbst […] ist, wie alle Realität […] in seiner Essenz nicht erkennbar. Wir können mit Introspektion und Empathie nicht das Selbst per se erreichen; nur seine introspektiv oder empathisch wahrgenommenen psychologischen Manifestationen stehen uns offen“ (Kohut 1976, S. 299). Nach seiner Auffassung entsteht ein kohärentes Selbst zunächst einmal dadurch, dass die spontanen „exhibitionistischen“ Aktivitäten des Säuglings bei der Mutter auf Freude und einfühlsame Spiegelung stoßen.

Exhibitionismus – Nackt-Wanderer scheitert mit Menschenrechtsklage

Ein Brite ist vor Gericht mit seinem Anliegen gescheitert, dass Nacktheit in der Öffentlichkeit als Menschenrecht anerkannt wird. Zuvor wurde der 55-Jährige 30 Mal verurteilt. Wegen Exhibitionismus.

Ein in Großbritannien als „nackter Wanderer“ bekannter Schotte ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Klage gegen Haftstrafen wegen Exhibitionismus gescheitert. Die Straßburger Richter stellten sich am Dienstag hinter die britische Justiz, die den 55-Jährigen rund 30 Mal wegen seiner öffentlichen Auftritte im Adamskostüm verurteilt hatte. Insgesamt verbrachte der Mann gut sieben Jahre hinter Gittern.

Stephen Peter Gough hatte im Jahr 2003 beschlossen, nackt von Land’s End im äußersten Südwesten Englands bis ins gut 1340 Kilometer entfernte John O’Groats an der nordwestlichen Spitze von Schottland zu marschieren – was ihm in Großbritannien den Spitznamen „the naked rambler“ (der nackte Wanderer) einbrachte. Er wurde in den Jahren von 2003 bis 2012 immer wieder festgenommen, weil er sich nackt in der Öffentlichkeit zeigte – auf Straßen, Plätzen oder auch Flughäfen. Seine Weigerung, angezogen vor Gericht zu erscheinen, kostete den Schotten außerdem eine Verurteilung wegen Beleidigung eines Richters.

Nach jeder Haftentlassung wurde der Mann schnell wieder festgenommen, weil er erneut alle Hüllen fallen ließ. Daher hat er dem Urteil zufolge zwischen Mai 2006 und Oktober 2012 nur rund eine Woche in Freiheit verbracht. Der Schotte wollte mit den hüllenlosen Auftritten nach eigenem Bekunden seine Überzeugung kundtun, dass der menschliche Körper nicht anstößig ist. Vor dem Straßburger Gericht machte er geltend, die britische Justiz habe mit ihren Urteilen gegen sein Recht auf Meinungsfreiheit verstoßen.

Die Straßburger Richter räumten ein, die „öffentliche Nacktheit“ des Klägers könne durchaus als eine Art Meinungsäußerung angesehen werden. Der Kläger könne aber nicht für sich selbst Toleranz beanspruchen und sich gleichzeitig über die Gefühle anderer hinwegsetzen, die sein Verhalten als schockierend oder verletzend empfinden könnten. Die nackten Auftritte hätten die Vorschriften über „gute Sitten“ verletzt, die in „jeder modernen demokratischen Gesellschaft“ gültig seien.

Diese Empathie der Mutter, „der Glanz im Auge der Mutter“ (1971, S. 141), wie es Kohut anschaulich nennt, stellt eine Art „Spiegelung“ für das Kind dar, die unerlässlich für seine seelische Entwicklung ist. Die optimale mütterliche Empathie bildet auch die Basis zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls. Im negativen Falle wird die Entwicklung des Selbst in der frühen Kindheit durch die inadäquate empathische Zuwendung der Eltern behindert. Je größer der Empathie-Mangel ist, desto gravierender ist für Kohut die Schädigung des Selbst.

Er lehnt sich in seinen Vorstellungen über die Entstehung des Selbst sehr an die Entwicklungspsychologie Mahlers (1980) an und geht davon aus, dass am Anfang der kindlichen Entwicklung eine vollkommene Einheit zwischen Mutter und Kind besteht. Je mehr sich das Kind in seinem Reifungsprozess von diesem symbiotischen Zustand mit der Mutter entfernt, desto stärker wird sein Gefühl allumfassender Geborgenheit

„durch die unvermeidlichen Begrenzungen der mütterlichen Fürsorge gestört. Das kleine Kind ersetzt aber diese vorherige Vollkommenheit (a) durch den Aufbau eines grandiosen und exhibitionistichen Bildes des Selbst: das Größen-Selbst; und (b) indem es die vorherige Vollkommenheit einem bewunderten, allmächtigen (Übergangs-)Selbst-Objekt zuweist: der idealisierten Eltern-imago.“ (1976, S. 43)

Nach Kohut legt die Beziehung zur empathisch spiegelnden Mutter die Basis zum GrößenSelbst, während später die Wahrnehmung des Vaters zur idealisierten Elternimago führt. Das Selbstobjekt ist in der Terminologie Kohuts das Gegenüber des Kindes, also die spiegelnde

Mutter. Die Selbstpsychologen Bacal und Newman (1994) definieren das Selbstobjekt folgendermaßen: „Ein Objekt ist ein Selbstobjekt, wenn es intrapsychisch so erlebt wird, als erfülle es in einer Beziehung Funktionen, die das Selbstgefühl wecken, aufrechterhalten und positiv beeinflussen“ (S. 279). Eine Selbstobjekt-Beziehung ist somit eine Beziehung, in der ein relativ sicheres Gefühl der Verfügbarkeit des Objektes als Selbstobjekt vorherrscht. Besonders

die Spiegelung fällt unter diese Funktion. Diese empathische Spiegelung ist für das Kind elementar wichtig, da es dadurch imstande ist, eine gesunde Selbstachtung und ein Selbstwertgefühl aufzubauen. Die Optimale Frustration durch die Eltern erlaubt es dem Kind, diese idealisierte Elternimago und das Größen-Selbst langsam abzubauen und in seine reifenden psychischen Strukturen zu überführen. In gewisser Hinsicht ist es möglich, dass „eine schwache Einfühlungsfähigkeit der Mutter durch die starke Präsenz eines empathischen, idealisierbaren Vaters kompensiert wird“ (Wiederkehr-Benz 1982, S. 2).

In seinen Werken unterscheidet Kohut (1973, 1977) drei grundlegende Selbstobjekt-Bedürfnisse. Es besteht erstens das Bedürfnis nach Spiegelung. Die ausreichende Befriedigung

dieses Bedürfnisses führt zu Selbstwertgefühl, Selbstrespekt und daraus folgend zu angemessener Selbstbehauptung. Zweitens besteht ein Bedürfnis nach Idealisierung, das nach wiederholten Erfahrungen beruhigender und beschützender Reaktionen durch wichtige Selbstobjekte (größtenteils durch die Eltern) zur Fähigkeit der Selbstberuhigung und zum angemessenen Umgang mit aggressiver und libidinöser Erregung führt. Drittens besteht ein Bedürfnis nach Gleichheit und Zugehörigkeit. Auch hierbei sind wiederholte und entsprechende Reaktionen von den wichtigen Bezugspersonen notwendig, da dadurch die Erfahrung ermöglicht wird, sich gleich und zugehörig zu fühlen. Dies führt zur Entwicklung von Gemeinschaftsgefühl und Stolz.

Zusammenfassend versteht Kohut unter „Selbstobjekt“ diejenige Dimension unseres Erlebens eines Mitmenschen, die mit dessen Funktion als Stütze unseres Selbst verbunden ist. Die psychoanalytische Selbstpsychologie hat betont, dass das fortgesetzte Bedürfnis nach Selbstobjekt-Beziehungen während des ganzen Lebens normal ist. Auch ein gesunder Erwachsener hat nach Kohut narzisstische Bedürfnisse, dann allerdings in Form reifer Selbstobjekt-Bedürfnisse. Der Unterschied zwischen dem Kind und dem Erwachsenen liegt also nicht darin, ob Abhängigkeit oder Autonomie vorliegt oder nicht, denn auch das erwachsene Selbst kann nicht in einem psychologischen Vakuum ohne Selbstobjekterfahrungen leben. Somit ist eine idealisierende Selbstobjekt-Beziehung gekennzeichnet durch „die Erfahrung, sich dem bewunderten Anderen verbunden zu fühlen: Das Selbst bewegt sich im Grunde voller Stolz im Schatten seines bewunderten Objekts“ (Bacal u. Newman 1994, S. 283). In der Sichtweise der Selbstpsychologie sind Selbstobjekt-Erfahrungen also wie die Luft zum Atmen lebenslang notwendig, um das Selbstgefühl aufrechtzuerhalten. Nach Kohut liegt somit einer narzisstischen Störung eine Frustration des kleinkindlichen Bedürfnisses nach Zuwendung zugrunde, die schließlich eine Abspaltung des Wunsches nach Zuwendung zur Folge hat. Die wesentlichen Charakteristika der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind demzufolge Grandiosität, extreme Beschäftigung mit dem Selbst und ein Mangel an Interesse und Empathie für andere, trotz der Suche nach anderen und ihrer Bewunderung. Der narzisstisch gestörte Patient scheint ständig motiviert zu sein, Perfektion in allem zu wollen, was er oder sie tut, und dabei andere zu suchen, die seine Grandiosität widerspiegeln und bewundern. Unter dieser Abwehrfassade liegen aber die Gefühle der Leere und eine Wut, bei der intensiver Neid dominiert. Es besteht dabei für das Individuum die Gefahr einer regressiven Fragmentierung, die durch Dissoziation und Isolation abgewehrt wird.

In der Therapie benutzt die narzisstische Persönlichkeit nach Kohut (1976) zwei Typen der Übertragung – die idealisierende Übertragung oder die Spiegelübertragung. Wenn die in der analytischen Situation idealisierten Elternimagines reaktiviert werden, entsteht eine idealisierende Übertragung, wenn das Größen-Selbst aktiviert wird, eine Spiegelübertragung. Kohut (1971) hat dies wie folgt formuliert: „Die Spiegelübertragung [ist] die therapeutische Wiederherstellung jener normalen Entwicklungsphase des Größen-Selbst, in dem der Glanz im Auge der Mutter, der die exhibitionistische Darbietung des Kindes widerspiegelt, und andere Formen mütterlicher Teilnahme an der narzisstisch-exhibitionistischen Lust des Kindes und der mütterlichen Reaktionen auf sie das Selbstwertgefühl des Kindes stärken und durch eine schrittweise zunehmende Spezifität dieser Reaktionen das Selbstwertgefühl in eine realistischere Richtung lenken.“ (S. 141) Eine entscheidende technische Veränderung in der Psychoanalyse der narzisstischen Persönlichkeitsstörung besteht nach Kohut (1976) darin, dass die Idealisierung des Therapeuten zugelassen wird, sie wird nicht analysiert und bearbeitet. Der Patient braucht diese quasi zur Nachreifung. Kohut (1976) formuliert dies folgendermaßen: „In jenen Phasen der Analysen narzisstischer Charakterstörungen, in denen eine idealisierende Übertragung zu keimen beginnt, gibt es nur eine richtige analytische Haltung: die Bewunderung anzunehmen.“ (S. 300) Für Heinz Kohut ist die Aggression, die sich in schweren Persönlichkeitsstörung verstärkt zeigt, ein „Zerfallsprodukt“, das durch die Frustration des elterlichen Empathiemangels entstanden ist. In einem Artikel aus dem Jahre 1973 beschreibt Kohut das Phänomen der „narzisstischen Wut“ als heftige Reaktion auf ein verletztes Selbstwertgefühl.

Diese Sichtweise, Aggressionen als Ausdruck von Frustrationen zu sehen, verbindet die Ideen Kohuts mit denen der ersten Objektbeziehungstheoretiker Fairbairn (1952) und Guntrip (1968). Diese beiden englischen Theoretiker haben sich hauptsächlich mit der schizoiden Grundthematik beschäftigt, die der narzisstischen in mehreren Hinsichten ähnelt. Für sie ist Hass in erster Linie Liebe, die sich in Wut verwandelt – und zwar aufgrund von Frustration. Bei der Behandlung des schizoiden Grunddilemmas kommen beide Autoren zu dem Schluss, dass dieses darin besteht, dass Liebe zu Hunger werden kann. Dies bedeutet, dass die Liebe eine Intensivierung in der Reaktion auf Frustrationen erfährt – das eigentliche schizoide Problem. Der Schizoide hat Angst davor, dass die eigene Liebe sich als verzehrend und destruktiv erweisen könnte. Er zieht sich deshalb aus menschlichen Kontakten weitgehend zurück. Einen weiteren wichtigen Gedanken bringt Kohut (1976) mit seiner Unterscheidung zwischen dem „schuldigen Menschen“, der im Kontext der Konfliktpsychologie am besten verstanden werden kann, und dem „tragischen Menschen“, für den die Psychologie des Selbst der geeignete Bezugsrahmen ist, in die psychoanalytische Diskussion ein. Während der schuldige Mensch in der frühen Kindheit eher an einer emotionalen Überstimulierung gelitten hat, wuchs der tragische Mensch in einem gefühlsmäßigen Vakuum auf. Während Schuld der zentrale Affekt ist, der den schuldigen Menschen plagt, kann Scham als derjenige Affekt angesehen werden, der der Erfahrung des defizitären, entleerten Selbst des narzisstischen Patienten zugrunde liegt.

Nach Kohut nehmen diese Erkrankungen im Bereich des Selbst zu. Ein großer Fortschritt in der Betrachtung des Narzissmus erzielte Kohut auch, indem er das Konzept der narzisstischen Bedürfnisse „entmoralisierte“. Er postulierte, dass die narzisstischen Bedürfnisse Verzerrungen von eigentlich gesunden, legitimen Selbstobjekt-Bedürfnissen darstellen. Die Definition der Selbstobjekt-Beziehungen als Beziehungen, in denen die Objektwelt lebenslang als Gewährer einer Vielfalt stützender Funktionen erfahren wird, war revolutionär. In diesem Sinne ist die Entwicklung der Selbstpsychologie auch als eine Weiterentwicklung der Objektbeziehungstheorie zu verstehen, in der die Bedeutung der Bindung an das Objekt, das als Träger von Selbstobjekt-Funktionen erfahren wird, eine zentrale Rolle spielt. In der Selbstpsychologie wird davon ausgegangen, dass das Selbst während des gesamten Lebens von seinen Selbstobjekten abhängig bleibt: „Die Selbstpsychologie nimmt an, daß eine lebendige Beziehung zu Selbstobjekten notwendig ist, um das Auftauchen reiferer Formen der Selbstentwicklung zu ‘relativer’ Autonomie zu fördern“ (Bacal u. Newman 1994, S. 72).

Zusammenfassend kann man sagen, dass in der Selbstpsychologie Kohuts ein kohärentes Selbst dadurch entsteht, dass die spontan „exhibitionistischen“ Aktivitäten des Säugling bei der Mutter auf eine einfühlsame Spiegelung stoßen. Er ist der Ansicht, dass das GrößenSelbst eine Fixierung auf der Stufe der archaischen Allmacht und Allwissenheit darstellt.

Dialog mit einem Narzissten: „Ich liebe dich“ – „Ich mich auch“

Das Größen-Selbst ist nach der Auffassung Kohuts also nicht in jedem Fall eine pathologische Größe. Es kann dann von narzisstischen Störungen gesprochen werden, wenn die Reifung sogenannter „narzisstischer Libido“ beeinträchtigt ist. Es scheint so, dass nicht der Narzissmus als solcher eine Persönlichkeitsstörung bedeutet, sondern nur dessen Misslingen dank der unrealistischen Ansprüche des „Größen-Selbst“. Wenn aber die narzisstische Störung vor allem das Identitäts- und Selbstwertgefühl betrifft, so ist sie tatsächlich in fast jeder Form mehr oder weniger gravierender psychischer Störungen anzutreffen. Aus diesem Grund kritisiert Wurmser (1990) den Narzissmus auch als einen „Gummibegriff“, der sich auf die Ausstattung des Selbst mit psychologischem Interesse bezieht – sei dies libidinöser oder aggressiver Natur. Nach dieser Definition erscheint es schwer nachvollziehbar, diese grundlegende Thematik der Selbstwertregulation einer bestimmten Störung zuordnen zu wollen. Hinsichtlich der Unterschiede zwischen der klassischen Psychoanalyse und der von Kohut eingeführten Selbstpsychologie kommen Bacal und Newman in ihrem Buch Objektbeziehungstheorien – Brücken zur Selbstpsychologie (1994, S. 278) zu vier wichtigen Charakteristika, die die selbstpsychologische Sichtweise auszeichnen. Diese verzichtet erstens auf die Triebmotivierung als zentralen Faktor der Entwicklung und Pathogenese, wie sie von der klassischen Psychoanalyse postuliert wurde. Zweitens vollzieht sie eine Verlagerung von einer Ein-Personen-Psychologie auf eine Zwei- oder Mehr-Personen-Psychologie, die die intrapsychischen Aspekte durch interpersonelle ergänzt. Dies schließt drittens eine radikale Veränderung einer zentralen, wichtigen Form der Beziehung – der Selbstobjekt-Beziehung – mit ein, die zwischen dem Selbst und dem anderen besteht. Daraus ergibt sich viertens die Fokussierung der klinischen und analytischen Beobachtung auf das Selbst und seine Selbstobjekt-Erfahrungen.

Otto Kernberg und die Objektbeziehungstheorie

Der Psychoanalytiker Otto Kernberg sieht sich in der Tradition der Objektbeziehungstheorie, wie sie von Melanie Klein, W.R.D. Fairbairn, Harry Guntrip, Edith Jacobson u. a. gegründet wurde. Als „Objektbeziehungstheorie“ werden alle psychoanalytischen Theorieansätze bezeichnet, welche die Entwicklung psychischer Strukturen als Folge und als Ergebnis von Internalisierungsprozessen verstehen. Den „Objekten“ der Außenwelt, d. h. den relevanten Bezugspersonen der frühen Kindheit, entsprechen die „Objekt-Repräsentanzen“ in der „inneren Welt“ (Kernberg 1988). Nach Kernberg besteht eine „Objektbeziehung“ aus drei Teilen: (1) aus der Selbst-Repräsentanz, (2) der Objekt-Repräsentanz und (3) aus einem Affekt, der beide verbindet. Dabei ist eine Selbst- oder Objekt-Repräsentanz ein teilweises oder vollständiges Bild des Selbst oder des Objekts. Diese Triaden aus Selbstrepräsentanz, Objektrepräsentanz und Affekt werden nach Kernberg zu den Bausteinen der psychischen Struktur des Kindes. Mit der Zeit verschmelzen die verschiedenen Objekt-Repräsentanzen zu einem übergreifenden Objekt-Bild und die verschiedenen Selbst-Repräsentanzen zu einem umfassenden und zusammenhängenden Selbst-Bild. Ebenso wie Kohut (1976) bezieht sich Kernberg (1978) auf Hartmann (1964) und beschreibt den normalen Narzissmus als die „libidinöse Besetzung des Selbst“.

Er definiert dabei das Selbst folgendermaßen: „Das Selbst ist eine intrapsychische Struktur, die sich aus mannigfachen Selbstrepräsentanzen mitsamt den damit verbundenen Affektdispositionen konstituiert. Selbstrepräsentanzen sind affektivkognitive Strukturen, die die Selbstwahrnehmung einer Person in ihren realen Interaktionen mit bedeutsamen Bezugspersonen und in phantasierten Interaktionen mit inneren Repräsentanzen dieser anderen Personen, den sogenannten Objektrepräsentanzen, widerspiegeln.“ (Kernberg 1978, S. 358) Die Objektbeziehungstheorie nimmt somit an, dass der psychische Apparat seinen Ursprung im frühesten Stadium eines Prozesses der Internalisierung von Objektbeziehungen hat. Dieser Prozess vollzieht sich in den ersten drei Lebensjahren und kulminiert in einer stabilen und kohärenten Ich-Identität. Diese Ich-Identität repräsentiert nach Kernberg (1988) die höchste Ebene in der Organisationsform der Internalisierungsprozesse. Als Grundpostulat der Objektbeziehungstheorie kann man zusammenfassen, dass Beziehungen im Mittelpunkt der seelischen Entwicklung des Menschen stehen, durch sie werden die inneren Strukturen aufgebaut und organisiert. Oder, mit den Worten von Gerald von Minden (1988): „In der Theorie der Objektbeziehungen ist die Art der Objektbeziehung, der Charakter des Bezogenseins, die Erlebnisqualität des Miteinander der Angelpunkt, um den sich alles dreht“ (S. 159).

Die hauptsächlichen Erkenntnisse der Objektbeziehungstheorie sind demzufolge, dass das Ich sich primär durch die Integration von frühen Erfahrungen entwickelt, die zu mentalen Strukturen organisiert werden. Diese mentalen Strukturen, die Ich-Strukturen genannt werden, sind Systeme von Erinnerungen, die durch die Prozesse von Assimilation, Introjektion, Identifikation, Integration und Synthese zu einem übergreifenden Schema des Selbst organisiert werden. Gemäß der Objektbeziehungstheorie beziehen sich die wichtigsten Erfahrungen im Aufbau einer Ich-Struktur auf die Interaktionen des Kindes mit seinen Eltern. Diese Erfahrungen werden in Form von Objektbeziehungseinheiten in der Psyche durch Erinnerung festgehalten. Jede dieser Einheiten besteht – wie bereits erwähnt – aus einer Selbst-Repräsentation (ein Bild des Selbst), einer Objekt-Repräsentation (ein Bild des signifikanten anderen, meistens der Eltern) und einem Affekt, der die Interaktion „färbt“. Laut Kernberg stellt ein stabiles Selbst-Bild, auf dem unser Selbst-Gefühl basiert, das Produkt einer Organisation der frühen Objekt-Beziehungen dar. Hinsichtlich der Ursprünge schwerer Psychopathologien postulieren Kernberg und die Objektbeziehungstheoretiker, dass diese in defizitären Objektbeziehungen, die verinnerlicht wurden, ätiologisch begründet sind. Die Erscheinungsformen von schweren seelischen Störungen sind somit Ausdruck einer anormalen inneren Welt von gestörten Objektbeziehungen. Wie die beiden Autorenpaare Bacal und Newman (1994) einerseits und Greenberg und Mitchell (1983) andererseits überzeugend in ihren Zusammenfassungen darlegen, liegt der Objektbeziehungstheorie und der Selbstpsychologie ein grundlegendes Verständnis menschlicher Erlebensweise zugrunde, in dessen Mittelpunkt die Beziehung steht. Das zentrale Element der Ich-Struktur, das beim Thema des Narzissmus relevant ist, ist nach der Objektbeziehungstheorie Kernbergscher Provenienz die Selbst-Repräsentanz, die ganzheitliche Repräsentation des Selbst, die Selbst-Konzept oder Selbst-Bild genannt wird. Die psychoanalytische Theorie benutzt den Begriff Narzissmus neutral, es gibt einen normalen (gesunden) Narzissmus, und es gibt einen pathologischen Narzissmus. Ein Individuum ist narzisstisch gesund, wenn es ein stabiles Selbstkonzept entwickelt hat, das realistisch und resistent gegen Auflösung und Desintegration ist, mit einer inneren Harmonie und einem positiven Selbstwert. Ein pathologischer Narzissmus liegt dann vor, wenn die Selbst-Repräsentation schwach, fragmentiert, desintegriert oder unrealistisch ist, oder wenn sie sehr verwundbar ist.

Obwohl die Selbst-Repräsentanz eine mentale Entität ist, haben wir kaum kognitiven Zugang zu ihr. Im Gegenteil, die meisten von uns erleben normalerweise die Selbst-Repräsentanz als das Selbst. Als Metapher formuliert, wäre die Selbst-Repräsentanz nicht nur die Linse, durch die sich das Selbst sieht, sondern ein untrennbares Teil des Auges, das die Kapazität des Selbst ist, sich zu erfahren. Eine zentrale Komponente dieser Selbst-Repräsentanz ist nach Mahler (1980) das Körper-Bild. Im Gegensatz zu Kohut schlägt Kernberg (1983, 1996a, 1996b) mehr empirische Kriterien für die Diagnostik der narzisstischen Persönlichkeitsstörung vor. Für ihn sind die wesentlichen Merkmale narzisstischer Persönlichkeiten ihre ausgeprägte Beschäftigung mit sich selbst, starker Ehrgeiz, Grandiositätsvorstellungen und ein außerordentliches Bedürfnis nach Anerkennung durch andere. Auffällig sind außerdem das Fehlen echter Gefühle von Traurigkeit, Sehnsucht und Bedauern. Damit verbunden ist das Unvermögen zu echten depressiven Reaktionen, das einen Grundzug narzisstischer Persönlichkeiten darstellt. Kernberg (1983) betont auch die emotionale Flachheit oder Oberflächlichkeit narzisstischer Individuen (S. 161). Hinsichtlich der Kernproblematik narzisstischer Individuen hebt er besonders die Koexistenz von Minderwertigkeitsgefühlen und Vorstellungen von Grandiosität hervor. Für ihn stehen bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung die Affekte der narzisstischen Wut und des Neides im Mittelpunkt. Hinsichtlich der aggressiven Komponente der narzisstischen Persönlichkeitsstörung schreibt Kernberg: „Kennzeichnend für diese Patienten sind chronisch wiederholte heftige Wutausbrüche in Verbindung mit einer rücksichtslos fordernden Haltung und entwertenden Angriffen gegen den Therapeuten, kurzum was wir als ‘narzisstische Wut’ bezeichnen.“ (S. 305) An anderer Stelle (Kernberg 1996b) geht er auf die grundlegende Neidthematik ein: der Konflikt zwischen der Gegenwart dauerhaften Neids und der Abwehr gegen diesen Neid, insbesondere bestehend aus Entwertung, omnipotenter Kontrolle und narzisstischem Rückzug, sei besonders wichtig für das Verständnis der narzisstischen Pathologie. Im Gegensatz zu Kohut sieht Kernberg im Größen-Selbst ein „pathologisches Verschmelzungsprodukt“, das vor allem der Abwehr dieser heftigen archaischen Neidgefühle dient. Er betont weiter, dass der Narzissmus dieser Patienten in hohem Maße pathologisch ist. Der normale Narzissmus wird von ihm mit der Fähigkeit zu stabilen Objektbeziehungen assoziiert, der pathologische Narzissmus dagegen sei durch eine Beeinträchtigung dieser Fähigkeit charakterisiert. Er verbindet die Borderline-Störung mit der narzisstischen Störung, anhand des Aspektes, dass bei beiden eine Dominanz des Hauptabwehrmechanismus der Spaltung gegenüber dem nachgeordneten der Verdrängung bestünde, obwohl die narzisstische Persönlichkeit über ein zusammenhängendes, wenngleich hoch pathogenes, grandioses Selbst verfüge, das eine innere Identitätsdiffusion verbirgt. Der Mechanismus der „Spaltung“ beschreibt eine Abwehr, bei der das Selbst und das äußere Objekt nicht ambivalent, mit ihren guten und schlechten Merkmalen, sondern einseitig als nur gut oder nur böse erlebt werden. Dabei kann die Zuordnung innerhalb des „Gut/Böse-Schemas“ von Person zu Person hin und her wechseln und sich auch gegenüber derselben Person zeitlich schnell verändern. Ein weiteres typisches Merkmal dieser Patienten ist es, dass die eigene Abhängigkeit von anderen Menschen vermieden und gefürchtet wird. Kernberg (1983) schreibt, die Auffälligkeit, dass sie „Abhängigkeiten von anderen nicht ertragen können, ist überhaupt ein ganz zentrales Kennzeichen narzisstischer Persönlichkeiten“ (S. 271). An anderer Stelle schreibt Kernberg über das tragische Dilemma der Persönlichkeit mit narzisstisch-pathogenem Selbstwertgefühl. Diese längere Passage möchte ich wegen ihrer existentialistischen Prägnanz und sprachlichen Finesse zitieren. Nachdem Kernberg (1983) zunächst über die Unausweichlichkeit großer Krisen im Leben narzisstischer Persönlichkeiten gesprochen hat, wenn sie mit Altern, Trennungen, chronischer Krankheit und schließlich mit dem Tod konfrontiert werden, fährt er fort: „Es ist eindrucksvoll, wie stark solche narzisstischen Persönlichkeiten diese langfristig nicht zu umgehende Wirklichkeit verleugnen können, solange sie unter dem Einfluss eines pathologischen Größen-Selbst unbewusst (manchmal auch bewusst) von ihrer ewigen Jugend, Schönheit, Macht, Reichtum und immerwährenden Bestätigung, Bewunderung und Sicherheit überzeugt sind. Zuzulassen, dass ihre Illusion von Grandiosität zerbricht, bedeutet für sie, sich abzufinden mit dem gefährlichen, sich nur zögernd vollziehenden Bewusstwerden jener anderen, abgelehnten und entwerteten Seite ihres Selbst: einem hungrigen, leeren, einsamen, primitiven Selbst inmitten einer Welt bedrohlicher, sadistisch frustrierender und rachsüchtiger Objekte. Fragt man sich, was das Entsetzlichste ist, was diese narzisstischen Persönlichkeiten ständig abwehren, schließlich aber doch aushalten müssen, so ist es wahrscheinlich die Erfahrung einer sinnentleerten Umwelt ohne Liebe und menschliche Kontakte, einer entmenschlichten Welt, in der die lebendigen und die unbelebten Objekte gleichermaßen ihre frühere magisch befriedigende Qualität verloren haben.“ (S. 354) 12.4.

Kohut versus Kernberg

Die Debatte zwischen Kohut und Kernberg, die v. a. in den 70er Jahren stattgefunden hat, kann man vereinfachend so zusammenfassen, dass beide darin übereinstimmen, dass die Grandiosität das hauptsächliche Kriterium der narzisstischen Persönlichkeit ist, obwohl sie darüber uneinig sind, wo der Ursprung dieses Grandiositäts-Gefühls liegt. Nach Kohut stellt das grandiose Selbst eine Fixierung an das archaische „normale“ Selbst dar, nach Kernberg reflektiert es eine pathologische Struktur, die es klar vom normalen Narzissmus unterscheidet. Kernberg (1983) wertet das Größen-Selbst nicht nur als eine Entwicklungshemmung, sondern als eine pathologische Entwicklungsstörung. Es gibt seiner Ansicht nach kein Kontinuum. Obwohl Kernberg nicht darauf Bezug nimmt, kann dies auch als ein Zeichen der „Abhängigkeitsscham“ gedeutet werden, wie sie an anderer Stelle vorgestellt wurde.

Dabei ist das Größen-Selbst des Narzissten ein Rückfall auf eine Entwicklungsstufe, auf der reales Selbst, ideales Selbst und ideales Objekt noch nicht getrennt, sondern verschmolzen waren. Diese Allmachtsillusion wird durch die Mitwirkung der primitiven Abwehrmechanismen der Spaltung, der projektiven Identifikation, der Verleugnung und der Entwertung der Selbst- und Objektrepräsentanzen aufrechterhalten. Kohut (1976) sieht die Bildung des narzisstischen Selbst als einen Versuch an, den beim Übergang zur ersten Objektbeziehung erlittenen Verlust der Vollkommenheit zu kompensieren. Größen-Selbst und idealisierte Elternimago konstituieren sich dabei gegenseitig. Kernbergs Interpretationsversuche des Narzissmus gestalten sich komplexer und dramatischer. Er erkennt zwar genauso wie Kohut die psychische Existenz des grandiosen Selbst an, bevorzugt aber den Begriff der „pathologischen Selbststruktur“. Im Gegensatz zu Kohut sind es nicht die unvermeidbaren Versagungen, die das Kind durch die Größenphantasien abzufedern versucht, sondern der Aufbau des grandiosen Selbst ist eine Antwort auf die Entwertung des Selbst nach seiner Idealisierung durch eine dominante und kaltherzige Mutter, die das Kind „in die Aura ihrer narzisstischen Welt“ eingeschlossen hat. Diese Ausbeutung, die solche Kinder als narzisstische Objekte ihrer Mütter erlitten haben, wird später in sozialen Beziehungen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung wiederholt. Der Selbstpsychologe Broucek (1982) führt noch einen weiteren Grund an, weshalb diese beiden grundlegenden psychoanalytischen Ansätze bei der Erklärung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen in so deutlichem Maße divergieren. Er unterscheidet zwischen zwei „Typen“ von Narzissten, dem „egoistischen Typus“ und dem „dissoziativen Typus“. Der egoistische Typus des Narzissten hat den Sieg über die Scham davongetragen, mit dem Preis einer eingeschränkten interpersonalen Sensitivität und einer defizitären Über-Ich-Bildung. Der dissoziative Typus hat dagegen das grandiose Selbst abgespalten und projiziert dieses in Form eines idealisierten und omnipotenten Objektes auf den anderen. Broucek (1982) kommt zu dem Schluss, dass Kernberg den egoistischen Typus des Narzissten als Prototyp beschreibt, Kohut dagegen den dissoziativen. Der egoistische Narzisst neigt viel eher dazu, den Analytiker abzuwerten oder zu entwerten; der dissoziative Narzisst neigt dagegen eher dazu, ihn zu idealisieren. Diese Unterscheidung würde auch u. a. erklären, warum Kernberg zu einer eher „ablehnenden“ Haltung gegenüber narzisstischen Individuen neigt, Kohut dagegen zu einer eher „empathisch-freundlicheren“ Sichtweise. Ein anderer Erklärungsversuch, der die beiden divergierenden Ansichten von Kernberg und Kohut hinsichtlich der narzisstischen Symptomatik vergleicht und synthetisiert, stammt von A. H. Almaas aus seinem Buch The point of existence (1996). Er trifft hier eine Unterscheidung zwischen vier unterschiedlichen Formen des Narzissmus, die in unterschiedlichen Stadien der Kindheitsentwicklung ihren Ursprung haben. Dieses von ihm dargestellte „Spektrum des Narzissmus“ gliedert sich folgendermaßen:

1. Oraler Narzissmus, der aus Störungen der ersten Lebensmonate (inklusive der pränatalen Zeit) resultiert. Wenn dieser Typ des Narzissmus die Struktur einer Person dominiert, dann wird diese dazu neigen, strukturelle Probleme der Borderline-Art zu zeigen, wie sie differenziert von Kernberg (1983) beschrieben wurden. Bestimmend für diesen Narzissmus auf Borderline-Organisationsniveau sind eine grundlegende Identitätsdiffusion und das Vorherrschen von primitiven und archaischen Abwehrmechanismen, die um die Spaltung herum organisiert sind.

2. Zentraler Narzissmus, der auf Störungen in der Differenzierungs- und Übungs-Subphase des Separations-Individuations-Prozesses nach Mahler (1980) zurückzuführen ist. Diese Phase reicht annäherungsweise vom 7. bis zum 18. Monat. Besonders die zweite, die ÜbungsPhase, ist hier relevant, weil sie in die Wiederannäherungsphase mündet. Dies ist die Form des Narzissmus, die Heinz Kohut (1976, 1979) größtenteils beschreibt und auf die er seine theoretischen Überlegungen gründet.

3. Individuations-Narzissmus, der sich aus Störungen ergibt, die größtenteils um die Wiederannäherungs-Phase des Separations-Individuations-Prozesses herum angesiedelt sind. Diese Phase erstreckt sich über das zweite, dritte, manchmal auch vierte Lebensjahr. Diese narzisstischen Manifestationen kreisen um Themen der Separation und Individuation, wie zum Beispiel Trennungsängste, Schutz der eigenen Autonomie, eine Sehnsucht nach der verschmelzenden Perfektion der symbiotischen Zeit, den Wiederannäherungs-Konflikt und die Wichtigkeit der Objekt-Beziehungen in Bezug auf das Selbst und das Selbstwertgefühl. Diese Ebene des Narzissmus wird größtenteils von Mahler (1980) und Blanck und Blanck (1980) beschrieben.

4. Ödipaler Narzissmus, der aus Störungen der ödipalen Phase der psychosexuellen Entwicklung hervorgeht, die sich über den Zeitraum vom Anfang des vierten bis zum Ende des fünften Lebensjahres erstreckt. Diese Form von Narzissmus wird größtenteils von dem Bioenergetiker und Reich-Schüler Alexander Lowen (1986) beschrieben.

Man sollte sich Almaas (1996) zufolge diese vier unterschiedlichen Formen des Narzissmus nicht als klar voneinander trennbare Kategorien vorstellen, ihre Überschneidung ist in der klinischen Realität eher die Regel. Almaas geht außerdem davon aus, dass alle Individuen mindestens eine Form des Narzissmus aufweisen und niemand den narzisstischen Störungen dieser vier Ebenen gänzlich entkommt. Ein Vorteil dieses Schemas liegt meines Erachtens darin, dass es ein Kontinuum von narzisstischen Störungen beschreibt und einen möglichen Erklärungsansatz für ganz divergente Theorien darstellt. Mithilfe dieses Schemas werden die Unterschiede der theoretischen und praktischen Schwerpunktsetzung von Kohut und Kernberg deutlich. Der Narzissmus stellt eine so grundlegende Basis der Ich-Erfahrung dar, dass das Selbst des durchschnittlichen Menschen zutiefst und fundamental narzisstisch ist. Das äußerste, was Psychotherapie oder Psychoanalyse in diesem Fall leisten können, besteht in der Linderung der Symptomatik, die durch schwere Formen der narzisstischen Störungen entstanden sind, und zwar mit dem letztendlichen Ziel, dass es dem Individuum möglich wird, den „Narzissmus des Alltagslebens“ zu erreichen.

Versuch einer Synthese

Beide großen Theorien, die Objektbeziehungstheorie wie die Selbstpsychologie, stellen wichtige theoretische Strömungen dar, die häufig als einander entgegengesetzt verstanden werden, obwohl sie sich meines Erachtens sehr gut ergänzen könnten. Die beiden Autoren Bacal und Newman (1994) schlagen deshalb auch einen „Brückenschlag“ zwischen der Objektbeziehungstheorie und der Selbstpsychologie vor, da jede Theorie bestimmte Stärken und Schwächen aufweist: „Was in der Objektbeziehungstheorie fehlt, implizit aber sehr wohl enthalten ist, ist der Begriff des „Selbst“, und was die selbstpsychologische Theorie ganz eindeutig impliziert, gleichwohl aber ignoriert, ist die zentrale Bedeutung, die sie einer ganz bestimmten „Objektbeziehung“ – nämlich der Beziehung zwischen dem Selbst und seinen Selbstobjekten – für die Entwicklung des Selbst beimisst.“ (S. 278) Mit Ausnahme von Harry Guntrip (1968) und Donald Winnicott (1971, 1974) hat niemand unter den Objektbeziehungstheoretikern das „Subjekt“ – dessen zentrales Bedürfnis die Beziehung zu Objekten ist – als das Selbst konzeptualisiert. Ein Fortschritt in der Entwicklung der Objektbeziehungstheorien hat sich gegenüber der klassischen Triebtheorie dadurch ergeben, dass hier der Beziehung eine grundlegende Bedeutung beigemessen wird, während dieser Aspekt bei Sigmund Freud weitestgehend vernachlässigt wird. Ebenso hat die Erforschung 266der frühen Mutter-Kind-Beziehung mit Melanie Klein (1962) und ihren Nachfolgern zu einer Neukonzeptualisierung der grundlegenden Bedeutung dieser Beziehung für die psychische Entwicklung geführt. Klein, die in Budapest bei dem Freud-Schüler Sandor Ferenczi in die Analyse ging und später nach London zog, war die erste wirkliche Gegenspielerin von Freud und ergänzte sein Werk um einige sehr elementare Gedanken. Obwohl sie sich stets in Freuds Nachfolge sah, führten ihre Gedanken zu einer gänzlich anderen Vision der kindlichen Psyche als Freuds Ideen. Freud (1933) ging noch von einem sehr idealisierten Mutterbild aus, als er die Mutter-SohnBeziehung als „überhaupt die vollkommenste, am ehesten ambivalenzfreie aller menschlichen Beziehungen“ ansah (S. 143). Die zentrale Rolle des kindsmörderischen Vaters, wie sie von Freud im Ödipuskomplex beschrieben wurde, erfuhr durch die theoretische Aufmerksamkeit für die frühe Mutter-Kind-Beziehung in der Objektbeziehungstheorie eine grundlegende Ergänzung. Die Vernachlässigung der frühen Kindheit durch Freud veranlasste Winnicott (1974) zu der Bemerkung: „Auf den ersten Blick scheint es, als beschäftige sich ein Großteil der psychoanalytischen Theorie mit der frühen Kindheit und dem Säuglingsalter, aber in gewissem Sinn kann man sagen, Freud habe das Säuglingsalter als Zustand vernachlässigt.“ (S. 49) Erst die britischen Objektbeziehungstheoretiker haben der Mutter-Kind-Beziehung den theoretischen Stellenwert gegeben, den sie verdient. 12.6. Donald W. Winnicott: Selbstverlust und das wahre Selbst Ein Autor, der sich intensiv mit der Entstehung der narzisstischen Problematik auseinandergesetzt hat, ist der englische Psychoanalytiker und Kinderarzt Donald Winnicott21. Im Unterschied zu Freud, Klein, Kohut oder Kernberg hat Winnicott mit seinen Theorien keine psychoanalytische Schule gegründet. Winnicott hat die Entwicklung der Psychoanalyse mehr als jeder andere Theoretiker beeinflusst – ohne dass ihn dies gleich zum Dissidenten machen würde. Er hat im Zuge der Einführung seiner neuen Konzepte ganz von einer Kritik an Freud abgesehen, obwohl diese den klassischen triebpsychologischen Rahmen zum großen Teil verlassen. Wie Modell (1983) feststellt, war Winnicott „ein psychoanalytischer Revolutionär ohne das Temperament oder die Persönlichkeit, mit der man Revolutionen macht“ (S. 112). 21 Winnicott hat nie explizit von „narzisstischen Persönlichkeitsstörungen“ gesprochen, er meidet diesen Begriff aufgrund seiner monadologischen Konnotation. 267Das zeigt sich exemplarisch an einer Bemerkung, die Winnicott gegenüber seinen Studenten machte: „Was sie von mir haben wollen, müssen Sie sich aus dem Chaos selber zusammensuchen!“ (zit. nach Auchter 1995). Das Etikett ‘Winnicottianer’ im Sinne der Zugehörigkeit zu einer strikt programmatischen Schule wäre somit ein Widerspruch in sich selbst. Dennoch hat Winnicott wie kaum ein anderer psychoanalytischer Autor einen derartigen Einfluss auf fast alle Psychoanalytiker und Psychotherapeuten ausgeübt. Kritisch bemerken muss man aber, dass es seinem Gesamtwerk an theoretischer Konsistenz fehlt, weshalb wohl auch Kohut es vorzog, Winnicotts Werk nicht in seine eigenen Konzepte zu integrieren und sogar so weit ging zu behaupten, dass es auf die Entwicklung seiner eigenen Überlegungen keinen Einfluss genommen habe (Bacal u. Newman 1994, S. 228). Modell (1983) schlägt jedoch vor, Kohuts Beitrag als Erweiterung von Winnicotts Werk zu betrachten, obwohl Kohut in keinem seiner Bücher direkt auf Winnicott Bezug genommen hat. Winnicott gebrauchte nie den Ausdruck „narzisstisch“ und formulierte seine Ansichten auch nicht zu einer strukturierten Theorie aus. So ist es aus heutiger Sicht zu erklären, weshalb Kohut als Begründer einer neuen psychoanalytischen Selbsttheorie gilt, obwohl doch Winnicott die heute etablierten selbstpsychologischen Theorien maßgeblich beeinflusst hat (Bacal u. Newman 1994). Winnicott legte – genauso wenig wie Freud – auch nie eine zusammengefasste Behandlungstechnik vor. Winnicott, der sowohl ein Schüler von Melanie Klein wie auch von D.W.R. Fairbairn war, betonte die Wichtigkeit von Objektbeziehungen und zeigte ihre Bedeutung für die Selbstentwicklung auf. Er bemerkte einmal: „So etwas wie den Säugling gibt es gar nicht“ und bezog sich darauf, dass man immer dort, wo man einen Säugling findet, auch die mütterliche Fürsorge findet. Ohne diese mütterliche Fürsorge oder „haltende Umwelt“ gäbe es auch keinen Säugling, „der Säugling und die Mutterpflege bilden zusammen eine Einheit“ (1974, S. 50). Diese Idee beschreibt mit anderen Worten, was Kohut als „archaische Selbstobjekt-Einheit“ konzipiert hat, in der der Säugling eine Beziehung zu einem mütterlichen subjektiven Objekt hat. Der Begriff der „fördernden Umwelt“ bezeichnet nach Winnicott (1974) die adäquate Versorgung durch die Mutter. Besonderes theoretisches Augenmerk richtet Winnicott (1974) auf die Unterscheidung zwischen dem „wahren“ und dem „falschen“ Selbst. Das wahre Selbst entwickelt sich seiner Ansicht nach in einer hinreichend empathischen und fürsorglichen mütterlichen Umwelt. Im Falle eines Versagens dieser empathischen Versorgung entsteht ein falsches Selbst, das das wahre Selbst vor den destruktiven mütterlichen Einflüssen schützen soll. Die Definition des Narzissmus als einer Entfremdung von den authentischen Tiefen des Selbst kann als eine Entfremdung von diesem „wahren Selbst“ konzeptualisiert werden, wie sie von Winnicott be268schrieben wurde. Seine Arbeiten wurden zunächst von Melanie Klein beeinflusst, er gelangte aber schließlich zu der Auffassung, dass die Versorgungsfunktionen, die die Mutter in Bezug auf die Bedürfnisse des Babys erfüllt, die wichtigsten Determinanten psychischer Gesundheit darstellen. Das „wahre“ Selbst, das sich auf dieser Grundlage entwickelt, ist das Resultat der Beziehung zu einer „hinreichend guten Mutter“, die nicht nur die Triebbedürfnisse ihres Säuglings wahrnimmt, sondern auch seine Kreativität anerkennt, seine Grenzen respektiert und ein Gleichgewicht zwischen seinen Illusions- und Desillusionserfahrungen herzustellen weiß. Nach Winnicotts Auffassung ist die Einheit der psychischen Entwicklung nicht das Kind, sondern eine intersubjektive Entität, die Mutter-Kind-Einheit. Für Winnicott bringt die Persönlichkeitsspaltung eine Entfremdung mit sich, und zwar weg von einer rudimentären Selbsterfahrung (des wahren Selbst) und hin zu einem willfährigen, nach außen gerichteten Selbstaspekt (dem falschen Selbst). Der letztere Aspekt des Selbst ist das Winnicottsche Äquivalent des schizoiden Persönlichkeitsaspekts, den Fairbairn (1952) und Guntrip (1968) dargestellt haben. Das wahre Selbst ist ein Potential, dessen Ursprünge in den frühesten Körperempfindungen liegen, wie sie im Kontext der Beziehung mit der Mutter als Umwelt wahrgenommen werden: „Das Wahre Selbst kommt von der Lebendigkeit des Zellgewebes und der Tätigkeit der Körperfunktionen, einschließlich Herz- und Atemtätigkeit“ (1974, S. 193). Auch kann nur das wahre Selbst kreativ sein und sich real fühlen, und während „ein wahres Selbst sich real fühlt, führt die Existenz eines falschen Selbst zu einem Gefühl des Unwirklichen oder einem Gefühl der Nichtigkeit“ (1974, S. 193). Winnicott geht davon aus, dass es in jedem Menschen eine angeborene, „natürliche Tendenz zur Gesundheit oder zur entwicklungsmäßigen Reife“ (1976, S. 130) gibt, die aber nur unter entsprechenden wachstumsfördernden Umweltbedingungen zur Entfaltung kommen kann. Winnicott betrachtet die seelische Erkrankung nicht in erster Linie als eine pathologische Störung, sondern primär unter funktionalem Aspekt als eine Notlösung für emotionale Konflikte und Entwicklungsaufgaben. Seelische Erkrankungen stellen für ihn Entwicklungsstagnationen dar. Er schreibt, dass „es für das Individuum normal und gesund ist, in der Lage zu sein, das Selbst gegen spezifisches Umweltversagen durch ein Einfrieren der verfehlten Situation zu verteidigen“ (1976, S. 184). In der Therapie bedeutet dies, dass eine Entwicklungsbefreiung durch Regression zu den eingefrorenen Lebensprozessen und ihr „Auftauen“ (1976, S. 187) im Sinne einer Aufhebung der Dissoziation oder Auflösung der falschen Selbst-Anteile gelingen muss. Die organisierte „Regression auf Abhängigkeit“ bezeichnet Winnicott als „untrennbaren Bestandteil der Analyse von Phänomenen der frühesten Kindheit“ (1976, S. 195). 269Auch Harry Guntrip (1968) übernimmt Winnicotts Auffassung von der Bedeutung der mütterlichen Umwelt und weist darauf hin, dass sich die Erfahrung „zu sein“ aus der Erfahrung einer hinreichend guten Bemutterung ergibt. Sie wird durch eine Mutter vermittelt, die in der Lage ist, mit und bei ihrem Baby zu sein, statt sich in erster Linie als Person zu erleben, die etwas für das Baby tut. Guntrip (1968) zieht daraus den wichtigen Schluss, dass zwischen dem „Sein“ und der Erfahrung, „in einer Beziehung zu sein“, immer eine Verbindung besteht. Man entwickelt ein Selbstgefühl auf der Grundlage von Beziehungen, an denen man teilhat. Obwohl Guntrip nicht explizit über Schamgefühle schreibt, kreist seine Theorie und therapeutische Praxis immer wieder darum. Sein psychotherapeutischer Ansatz beruht auf der Annahme, dass sich die meisten Menschen davor fürchten, bei anderen den Eindruck der Schwäche oder Unzulänglichkeit zu erwecken. Dieses Gefühl der Scham oder Demütigung, das mit einem persönlichen Versagen einhergeht, muss auf jeden Fall abgewehrt werden. Alle Abwehrmechanismen richten sich nach Guntrip demnach in erster Linie darauf, das Bewusstwerden eines Gefühls der Ich-Schwäche zu verbergen. Genaugenommen definierte Guntrip (1968) Fairbairns (1952) und Winnicotts (1971, 1974, 1983) Werk unter dem Blickwinkel seiner eigenen Betonung des Selbst neu. Kohut (1976, 1979) entfernte sich theoretisch stark von der Triebpsychologie Freuds und lehnte die große Bedeutung der Triebe für die psychische Entwicklung ab. Im Gegensatz zu Kohut ist Winnicott nicht der Ansicht, dass die Destruktivität einzig und allein als Produkt eines Zerfalls der Selbstkohärenz infolge einer Unterbrechung der Beziehung zwischen dem Selbst und seinen Selbstobjekten anzusehen ist. Er hält sie nicht für ausschließlich reaktiv und postuliert eine primäre Destruktivität, der er große Bedeutung für die Entwicklung beimisst. Nach Winnicott verfügt der Säugling über eine fundamentale, nicht reaktiv-wütende Destruktivität, die deshalb so wichtig ist, weil ihre Äußerung ihm die Entdeckung ermöglicht, dass seine Mutter sie überlebt. Fairbairn (1952) betont interessanterweise die Wichtigkeit der Scham, die mit dem Erleben der Beziehung zu einem „bösen Objekt“ regelmäßig verbunden ist. Für ein Kind spielen die Gefühle, die ein Erwachsener ihm gegenüber empfindet, für seine Identifizierungen eine wichtige Rolle. Es übernimmt damit auch die Sichtweise der Eltern, wenn diese es als böse oder schmachvoll erleben, und es glaubt in der Folge, selbst „böse“ zu sein. Es ist sehr schwer für ein Kind, einzugestehen, dass die Eltern oder andere idealisierte Erwachsene wirklich böse sind. In diesem Fall nimmt das Kind also die Last der bösen Eigenschaften der Eltern auf sich, um sicherzustellen, dass es eine erträglich gute äußere Umwelt erlebt. Dies gelingt ihm, indem es die Eltern als böse Objekte internalisiert. 270Diese Sicht vertritt auch Alice Miller (1981), wenn sie schreibt, dass die narzisstische Störung die „Isolierhaft des wahren Selbst im Gefängnis des falschen“ ist (S. 11). Ebenso wie Winnicott geht sie davon aus, dass die Anpassung an elterliche Bedürfnisse zur Entwicklung des falschen Selbst oder der „Als-ob-Persönlichkeit“ führt. Winnicott betont, dass man, wenn der Säugling beginnt zu existieren, anstatt bloß zu reagieren, den Ursprung des wahren Selbst beobachten könne. Nur das wahre Selbst kann kreativ sein, und nur das wahre Selbst kann sich real fühlen“ (Winnicott 1974, S. 193). In ähnlicher Weise wird dies von Alice Miller (1981) beschrieben: „Es gehört zu den Wendepunkten der Analyse, wenn narzisstisch gestörte Patienten zu der emotionalen Einsicht kommen, daß all die Liebe, die sie sich mit so viel Anstrengungen und Selbstaufgabe erobert haben, gar nicht dem galt, der sie in Wirklichkeit waren. […] Hinter dieser Leistung erwacht in der Analyse das kleine einsame Kind und fragt sich: „Wie wäre es, wenn ich böse, hässlich, zornig, eifersüchtig, faul, schmutzig, stinkend vor euch gestanden wäre? Wo wäre eure Liebe dann gewesen? Und all das war ich doch auch.“ (S. 33) Damit verbunden ist eine große „narzisstische Kränkung“, die durch die Selbstdarstellung kompensiert werden soll. Diese Kränkung ist eine tiefe Wunde für den Narzissten, die der Erfahrung des wahren Selbst zugefügt wurde. Somit kommt Johnson (1987), der die Selbstpsychologie Kohuts mit Winnicotts Ideen verbindet, zu dem Schluss: „Der Narzissmus ist einfach die Zurschaustellung des falschen Selbst anstelle der Äußerung des wahren Selbst“ (S. 53). Wenn das falsche Selbst mit seinen grandiosen Überzeugungen in Frage gestellt wird, entstehen Angst und ein Gefühl des Schmerzes über die ursprüngliche narzisstische Kränkung. Alice Miller (1981) beschreibt in ihrem populären Buch Das Drama des begabten Kindes den Umstand, dass sich in der Berufsgruppe der Psychotherapeuten besonders viele Individuen mit einer narzisstischen Problematik befinden. Als Erklärung dieser Tatsache führt sie an, dass der Mangel an Liebe und Empathie, den sie erfahren haben, in der Weise zu einer Reaktionsbildung führen kann, dass man anderen Menschen gegenüber besonders empathisch ist. Die Idee des wahren Selbst ist für Winnicott stark mit der eigenen Authentizität verbunden, die er auch für den Psychotherapeuten fordert. Er räumt zum Beispiel ein, dass der Analytiker seinen Patienten – vor allem den regredierten Patienten – in bestimmten Situationen hassen wird. Er betont, wie wichtig es in diesem Falle ist, sich diesen Hass, der in der Gegenübertragung zum Ausdruck kommt, einzugestehen, damit man als Psychotherapeut gut arbeiten könne. Hinsichtlich seiner Behandlungstechnik sieht er drei grundlegende Aufgaben, die der Therapeut für den Patienten zu erfüllen hat: Halten, Behandeln und Sich-als-wirkliches-Gegenüber271Erweisen (holding, handling, object-presenting). Nach Winnicott (1971) kann man den therapeutischen Prozess auch als Äquivalent zum Reifungsprozess beim Säugling und Kind betrachten (S. 248). Im Rahmen einer gelungenen Analyse oder Psychotherapie kann man im besten Fall das graduell vervollständigen, was in der ursprünglichen Entwicklung unvollendet geblieben ist. Demgemäß besteht eine große Ähnlichkeit zwischen der Aufgabe von Therapeuten und der Aufgabe von Eltern (1971, S. 190). Noch eine weitere Parallele zwischen dem therapeutischen Prozess und der Kindheitsentwicklung zieht Winnicott, indem er behauptet, dass man nur im schöpferischen Prozess sich selbst finden kann. Dies bedeutet für die Therapie, dass sowohl der Analytiker als auch der Patient das „Spielen“ lernen. Dabei geht er „von dem Grundsatz aus, dass sich Psychotherapie in der Überschneidung zweier Spielbereiche vollzieht, dem des Patienten und dem des Therapeuten“ (Winnicott 1971, S. 65). Für ihn bedeutet Psychotherapie „nicht, kluge und geschickte Deutungen zu geben; im großen und ganzen stellt sie einen langfristigen Prozeß dar, in dem dem Patienten zurückgegeben wird, was er selbst einbringt. Psychotherapie hat im weitesten Sinne die Funktion des Gesichts, das widerspiegelt, was sichtbar ist. Ich betrachte meine Arbeit gern als einen solchen Vorgang und glaube, daß der Patient, wenn mir diese Arbeit gelingt, sein eigenes Selbst finden, leben und sich als real erleben kann.“ (Winnicott 1971, S. 134)

https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/4758?show=full

In dieser Dissertation soll der Versuch unternommen werden, die klassische psychoanalytische Theoriebildung über die Natur der Scham voranzutreiben. Die Theorie und das Konzept der Scham als Affekt, das in der klassischen Psychoanalyse verankert ist, wird dabei im Lichte der modernen Intersubjektivitätstheorie und -Forschung entworfen. Aus dieser intersubjektiven Sichtweise heraus besteht die Hauptthese darin, dass Scham in erster Linie als ein intersubjektives Geschehen zu konzeptuallisieren ist, nicht als intrasubjektives Geschehen. Dies wird auch durch eine besondere Eigenschaft der Scham, ihre ansteckende Natur deutlich. Was die Verortung der Scham angeht, wird postuliert, dass Scham als Affekt nicht einfach im Selbst eines Menschen wurzelt, d.h. subjektive Bedeutung besitzt. Scham geht auch nicht primär nur aus inneren Motiven (v.a. exhibitionistischen Motiven) hervor, sondern muss als ein Relikt einer interpersonalen Situation der Beschämung und Demütigung angesehen werden, als Erleben fehlender intersubjektiver Anerkennung. Diese wird als Zurückweisung, Missachtung und im schlimmsten Fall als Verworfensein und Ausgestoßensein empfunden und erlitten. Der abwertende, verachtende oder nicht resonierende Blick ist die entscheidende Komponente dabei.