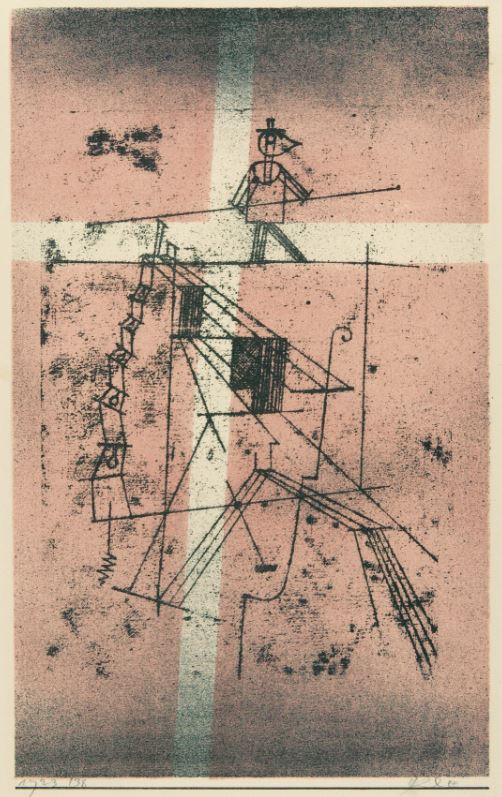

Im Zentrum der Farblithografie „Seiltänzer“ von Paul Klee, 1923, erblickt man eine Konstruktion aus überwiegend geraden Linien, die den Eindruck eines Gerüstes abgeben, wie man es aus dem Zirkus oder von ähnlichen Gelegenheiten her kennt. Das Besondere daran ist, dass diese Konstruktion keine feste Verankerung am Boden aufweist; sie schwebt förmlich frei in der Luft und sieht im Übrigen nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Von irgendeiner Stelle führt so etwas wie eine Strickleiter nach oben zum Seil, und auf dem bewegt sich ein ebenfalls in streng geometrischer Linienführung gefertigtes Männchen, der Seiltänzer, der sich mit Hilfe einer langen Balancierstange im Gleichgewicht hält. Diese Technik, die äußerstes Geschick erfordert, ist auch das Einzige, worauf er sich verlassen kann. Denn bei einem etwaigen Sturz nach unten wäre da kein Netz, gar nichts, was ihn auffangen könnte. Da oben hilft ihm keiner. Sicherheit über der Bodenlosigkeit findet er nur, indem er fortlaufend auf feinste Schwankungen und Differenzen im Gefüge der Kräftewirkungen reagiert. Er kann sich nur halten, indem er ständig seinen Schwerpunkt neu ermittelt.

Wenn man sich nun den Akrobaten genauer ansieht, stellt man fest, dass er um seine Lage und die zu vollbringende Aufgabe nicht besonders besorgt scheint. In Haltung und Gestus bemerkt man nichts Ängstliches oder Angestrengtes. Im Gegenteil, der Seiltänzer vermittelt eine Leichtigkeit, ja Gewitztheit und Keckheit, die man angesichts der insgesamt recht instabilen Gesamtsituation nicht ohne weiteres erwarten würde. Selbst das in bedrohliche Schieflage gerutschte monumentale Kreuz im Hintergrund der Komposition scheint ihn nicht sonderlich zu beeindrucken. Dem sicheren Vertrauen darauf, die Mittel zur Herstellung eines ausreichend stabilen Zustandes jederzeit in den eigenen Händen zu halten, vermag offenbar auch die Lockerung der großen Seinskoordinaten nichts anzuhaben.

Die Menschen in den Bildern von Hopper haben es vorgezogen, allen Widersprüchen aus dem Weg zu gehen, allem Negativen, allen Schwierigkeiten des Lebens den Zutritt zu ihren Räumen zu verweigern. Nun aber sind sie dem Leben selbst aus den Weg gegangen und spüren es nicht mehr. Man kann nicht einmal sagen, dass sie das Leben suchen – eine solche Suche findet man allenfalls noch bei denen, die die „Exkursion in die Philosophie“ unternehmen, die anderen aber verharren einfach und warten auf das Leben, denkwürdige Monumente der Leere. Sie sitzen unbewegt da, stehen da, im Innenraum, im Aussen, und richten ihre Gesichter vergeblich in die Sonne. Ihr Inneres ist implodiert und hat aus ihren Augen das Leuchten eliminiert. Vielleicht sind sie auf der Suche nach dem Glück gewesen und haben es verfehlt, vielleicht haben sie es gefunden und müssen erfahren, dass es leer ist, dass es nichts ist. Da stehen und sitzen sie nun „sinnentleert im Wartesaal des Lebens“, wie dies beschrieben worden ist; den Blick in die Ferne gerichtet, „als spiele sich dort das eigentliche Leben ab“. Sich der Sonne zuzuwenden, können sie sich leisten, dafür sind sie wohlhabend geworden, und man hatte ihnen versprochen, dass dies das wahre Leben sein würde, der auf Dauer gestellte Lebensgenuss. Aber nun stehen sie vor dem Nichts. Die Leere hat sich eingegraben in ihre erstarrten Gesichtszüge, hat ihre Augen ausgehöhlt, ihre äusserlich voluminösen Körper ausgemergelt. Das äussere Licht ist es nicht, das sie von innen her zum Leuchten brächte; es wird von den Sinnen gar nicht aufgenommen. Viele Bilder Hoppers sind getragen von der Inszenierung dieses sinnlosen Sonnenlichts.

Es herrscht Ruhe, tödliche Ruhe, wie in den meisten Bildern von Hopper. Es spielt sich nichts ab – Hoppers spezifische form des menschlichen Stillebens, High Noon, stillgestelltes Leben, das etwas Suggestives an sich hat. Ein Schweigen, das ein Schrei ist, eine machtvolle Ohnmacht. Da gibt es keine Dialektik mehr, nur Tragik, stumme Tragik, die geradezu strukturell zu nennen ist, wenn sie auch im banalen, zeitgenössischen Gewand daherkommt.

Edward Hoppers letztes Bild gehörte einst Frank Sinatra. Jetzt kommt es unter den Hammer.

Intimer geht’s nimmer, soweit man das von einem Gemälde sagen kann. Melancholischer auch nicht: Edward Hopper (1882-1967), Maler des US-amerikanischen Realismus schlechthin, malte „Two Comedians“ (Zwei Komödianten) 1966.

Yes, there were times

I′m sure you knew

When I bit off, more than I could chew

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all, and I stood tall

And did it my way

I’ve loved, I′ve laughed and cried

I’ve had my fill, my share of losing

And now, as tears subside

I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say, not in a shy way

Oh no, oh no not me

I did it my way

For what is a man, what has he got?

If not himself, then he has naught

To say the things he truly feels

And not the words of one who kneels

The record shows, I took the blows

And did it my way

Yes, it was my way

Eines der letzten Bilder von Hopper, das er zwei Jahre vor seinem Tod, 1965, malt, zeigt: „Zwei Komödianten“. Sie stehen auf der Bühne, die Vorstellung ist vorbei, und sie verbeugen sich vor dem Publikum. Hopper hat sich selbst und seine Frau, die mit ihm die Komödie der Existenz durchlebte, hier dargestellt, um stilgerecht seinen Abschied zu nehmen. Der Tod triumphiert über die Lächerlichkeiten des Daseins, über die tragische Entfremdung ebenso wie über den komischen Versuch ihrer Aufhebung. Hopper übt sich noch ein letztes Mal im Blick von außen auf die Inszenierung der eigenen Existenz; ein Blick, der eigentlich ein Element der Orientierung im Leben ist. Die Komik liegt darin, dass die Individuen gewöhnlich erst in dem Augenblick ihre Existenz von außen sehen, in dem sie abtreten von der Bühne des Lebens.