In diesem Buch stellen wir klinisches und empirisches Material in Verbindung mit Beobachtungsdaten vor, um zu zeigen, daß das Baby nicht mit einem Bewußtsein seiner selbst als geistbegabter Organismus oder als psychologisches Selbst geboren wird. Das Selbst ist eine Struktur, die sich vom Säuglingsalter bis in die Kindheit hinein entwickelt, und diese Entwicklung hängt in entscheidendem Maße von Interaktionen mit reiferen Psychen ab, die das Kind wohlwollend und reflektierend unterstützen.

Wir überzeugt, daß etliche Konzepte, die wir in diesem Buch diskutieren – beispielsweise die Theorie des sozialen Biofeedbacks durch mütterliche Affektspiegelung, der teleologische und intentionale Standpunkt, die Reflexionsfunktion, der Modus der psychischen Äquivalenz und der Als-ob-Modus der Wahrnehmung psychischer Realität, das fremde Selbst, Mentalisierung, Affektivität und natürlich Affektregulierung und Mentalisierung –, der Psychoanalyse und Psychotherapie eine genuin neue Richtung aufzeigen können.

Ein Baum braucht drei Atemzüge, bis er einen bemerkt.

Unter einem anderen Blickwinkel aber geht dieses Buch über psychoanalytische Konzepte und Gegenstände hinaus. Die Philosophie des Geistes dient uns als Grundlage, um den Prozeß, durch den Säuglinge und Kleinkinder die innere Welt anderer Menschen und schließlich ihr eigenes Seelenleben zu verstehen versuchen, herauszuarbeiten und zu erklären. Die Überlegung, daß wir uns selbst durch andere verstehen lernen, wurzelt im deutschen Idealismus und wurde von den Vertretern der analytischen Philosophie des Geistes weiterentwickelt (Jurist, 2000). Die Anwendung der Philosophie des Geistes ist, was die soziale Kognition anlangt, gang und gäbe. Unser Ansatz unterscheidet sich davon insofern, als wir nicht nur die Kognition, sondern auch die Affekte untersuchen. Dabei stützen wir uns auf die Bindungstheorie, die den empirischen Nachweis für das Konzept erbracht hat, daß das Selbstgefühl des Säuglings aus der affektiven Bindung zur primären Bezugsperson hervorgeht. Dennoch berufen wir uns nicht lediglich auf die Bindungstheorie, sondern entwickeln auch eine präzise Neuformulierung. Wir vertreten die These, daß die Bindung kein Selbstzweck ist, sondern daß sie dazu dient, die Entwicklung eines Repräsentationssystems zu ermöglichen, das nach unserer Meinung im Dienste des menschlichen Überlebens steht. Daher könnte

man auch sagen, daß wir uns in diesem Buch anschicken, die historischen Spannungen zwischen Psychoanalyse und Bindungstheorie beizulegen (Fonagy, 2001).

Wir verstehen unter Mentalisierung nicht lediglich einen kognitiven Prozeß; sie beginnt vielmehr mit der »Entdeckung« der Affekte in der und durch die Beziehung zu den Primärobjekten. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf das Konzept der »Affektregulierung«, das in vielen Bereichen der Entwicklungstheorie und der Psychopathologietheorien eine wichtige Rolle spielt (vgl. Clarkin und

Lenzenweger, 1996). Affektregulierung, das heißt die Fähigkeit, Affektzustände zu modulieren, hängt insofern eng mit der Mentalisierung zusammen, als sie für die Entwicklung des Selbstgefühls und des Gewahrseins der Urheberschaft des Selbst

von grundlegender Bedeutung ist. Wir betrachten die Affektregulierung gewissermaßen als Präludium der Mentalisierung; gleichwohl nehmen wir an, daß sie durch die Mentalisierung auch verändert wird. Hier unterscheiden wir zwischen Affektregulierung als eine Art Anpassung der Affektzustände und einer höherentwickelten Variante, bei der Affekte zur Regulierung des Selbst benutzt werden. Der Begriff »mentalisierte Affektivität« bezeichnet eine reife Fähigkeit, Affekte zu regulieren, und die Fähigkeit, die subjektiven Bedeutungen der eigenen Affektzustände zu ergründen. Mentalisierte Affektivität bildet unserer Meinung nach das

Herzstück der psychotherapeutischen Arbeit – ein über intellektuelles Verstehen hinausgehendes, auf gelebter Erfahrung beruhendes Verstehen der eigenen Gefühle. In ebendiesem Bereich treffen wir auf Widerstände und Abwehrmechanismen, die nicht nur gegen spezifische emotionale Erfahrungen, sondern gegen

ganze Modi des psychischen Funktionierens errichtet werden; wir begegnen nicht allein bestimmten Verzerrungen mentaler Repräsentationen, die den therapeutischen Fortschritt blockieren, sondern auch Hemmungen des mentalen Funktionierens an sich (Fonagy, Edgcumbe, Moran, Kennedy und Target, 1993). Beispielsweise können wir das, was wir fühlen, falsch verstehen: Wir glauben, ein bestimmtes Gefühl zu empfinden, während wir in Wahrheit von einem ganz anderen beherrscht werden. Ja, es ist sogar möglich, daß wir uns selbst der gesamten Erfahrungswelt unserer reichen Emotionalität berauben. Die Unfähigkeit beispielsweise, sich psychische und psychosoziale Verursachungsfaktoren vorzustellen,

kann aus der alles beherrschenden Hemmung und/oder aus entwicklungsbedingten Verzerrungen der psychischen Prozesse resultieren, die diesen Fähigkeiten zugrunde liegen.

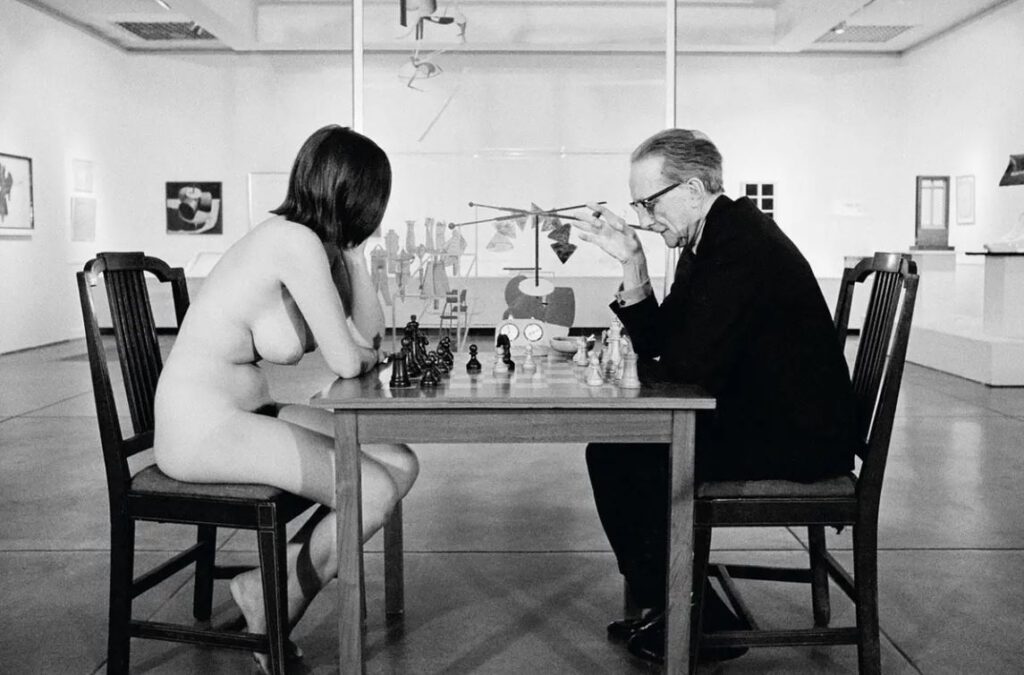

Da sollte man seine Affekte schon regulieren! Viele Aspekte der schizoiden Dynamik werden hier sublim gezeigt: die Dominanz des Rationalen, ein in sich Versunkensein, die Kreativität sowie der Hang zum Unkonventionellen und das Spiel mit einer abgespaltenen Sexualität.

Unsere Theorie der Affektregulierung und Mentalisierung ermöglicht es uns, die Überlegungen zu erweitern und zu vertiefen, die von Theoretikern wie John Bowlby über die Evolutionsfunktion der Bindung formuliert wurden. Wir behaupten, daß eine evolutionäre Aufgabe der frühen Objektbeziehungen darin besteht, den Säugling und das Kleinkind mit einer Umwelt zu versorgen, in der sich das Verstehen fremder und eigener mentaler Zustände voll entfalten kann. Wir vertreten die Ansicht, daß die Selbstreflexion sowie die Fähigkeit, über andere innere Welten nachzudenken, konstruierte Fähigkeiten darstellen, die aus den ersten Beziehungen hervorgehen (oder in diesen Beziehungen verhindert werden). Da die Mentalisierung ein zentraler Aspekt des menschlichen Funktionierens in Sozialzusammenhängen ist, können wir folgern, daß die Evolution besonderen Wert auf die Entwicklung mentaler Strukturen gelegt hat, mit deren Hilfe interpersonales Handeln interpretiert werden kann. Der wichtigste Kanal für symbolische Interaktionen ist natürlich die Sprache. Damit die Sprache ihre Aufgabe aber angemessen erfüllen kann, muß die subjektive Welt organisiert sein. Innere Zustände müssen eine Bedeutung haben, die anderen mitgeteilt und in anderen interpretiert werden kann, denn diese Interpretationen dienen als Orientierung bei der Arbeit, in der Liebe und beim Spiel.

Daß es den Verhaltensgenetikern bis heute nicht gelungen ist, die Gen-Umwelt-Interaktion überzeugend zu belegen, führen wir auf ihre Tendenz zurück, die »falsche« Umwelt zu untersuchen: die äußere und nicht die psychische. Wir sind der Meinung, daß das schwindende Interesse an der Subjektivität, an dem Mechanismus, der die soziale Welt interpretiert, für diese Wissenslücke mit verantwortlich ist. Wir behaupten, daß die Art und Weise, wie die Umwelt erlebt wird, als Filter für die Expression des Genotyps in den Phänotyp dient. Die intrapsychischen repräsentationalen Prozesse, die dem Selbst als Akteur zugrunde liegen, sind nicht lediglich das Ergebnis von Umwelt- und genetischen Einflüssen. Sie können eine zusätzliche Bedeutung als Moderatoren der Auswirkungen der Umwelt auf die Entwicklung des Genotyps zum Phänotyp erlangen. Im Zentrum dieses Moderationsprozesses steht die Mentalisierung, weil die Interpretation der sozialen Umwelt, nicht die materielle Umwelt, die Genexpression determiniert.

Diese Überlegungen haben uns veranlaßt, unser Verständnis des Einflusses, den frühe soziale Beziehungen auf das spätere Erleben ausüben, neu zu formulieren. Wir folgen nicht länger dem Modell, das die frühe Beziehung im Prinzip als Schablone späterer Beziehungen begreift (vgl. zum Beispiel Bowlby, 1980). Statt dessen

behaupten wir, daß die frühe Erfahrung – zweifellos durch ihren Einfluß auf die Entwicklung im psychologischen und neurophysiologischen Bereich – bestimmt, wie »tief« die soziale Umwelt verarbeitet werden kann. Suboptimale frühe Versorgungserfahrungen können die spätere Entwicklung beeinträchtigen, weil sie die Fähigkeit des Individuums untergraben, Informationen über mentale Zustände, die für das effiziente Funktionieren in einer an Belastungen reichen Welt unabdingbar sind, zu verarbeiten oder zu interpretieren. Eine unsichere Bindungsbeziehung signalisiert eingeschränkte Mentalisierungsfähigkeiten. Wir sind zu dem Schluß gelangt, daß es hilfreich ist, die traditionelle Klassifikation der Bindungsmuster in diesem Kontext neu zu interpretieren, und zwar unter dem Aspekt

einer relativ guten (mit der sicheren Bindung assoziierten) oder relativ unzulänglichen (mit der unsicheren Bindung assoziierten) Fähigkeit, intime interpersonale Beziehungen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Eine Desorganisation des Bindungssystems läßt darauf schließen, daß die Mentalisierungsfähigkeit unter Streß versagen wird.

Welcher Umweltaspekt aber spielt für die gesunde Entwicklung des psychischen Selbst, des »I« bei James, die entscheidende Rolle? Abgestimmte Interaktionen mit der Mutter (Jaffe, Beebe, Feldstein, Crown und Jasnow, 2001; Stern, 1985) gehen häufig mit Affektspiegelung einher – das heißt, die Mutter repräsentiert (re-präsentiert) dem Kind durch ihre mimischen und vokalen Äußerungen die Gefühle, die es nach ihrer Meinung empfindet, um seine Emotionen zu beruhigen und zu dämpfen. Unserer Ansicht nach unterstützt die Affektspiegelung die Fähigkeit zur Affektregulierung, indem sie dem Kind Gelegenheit gibt, sekundäre Repräsentationen seiner konstitutionellen Affektzustände aufzubauen. Das internalisierte Bild der Bezugsperson, die das innere Erleben des Säuglings widerspiegelt, wird zum Organisator der emotionalen Erfahrung des Kindes. Das Selbst ist für den Umwelteinfluß also nicht lediglich zugänglich, sondern wird zum Teil durch seine Interaktionen mit der sozialen Umwelt konstituiert. Freud war der Ansicht, daß der Säugling andere

Menschen als Erweiterung seiner selbst betrachte (vgl. zum Beispiel Freud,1900a). Wir betonen das Gegenteil – das Selbst ist ursprünglich eine Erweiterung der Wahrnehmung der Anderen (zunächst der Mutter) durch den Säugling.

Wir formulieren zwei eng miteinander zusammenhängende Entwicklungstheorien. Beide betreffen die Beziehung zwischen dem Erwerb eines Verstehens des repräsentationalen Charakters des Geistes einerseits und der Affektregulierung andererseits. Die Theorie des sozialen Biofeedbacks durch mütterliche Affektspiegelung erklärt, wie die automatische Emotionsäußerung des Säuglings und die anschließenden affektspiegelnden mimischen und stimmlichen Äußerungen der Mutter in der Wahrnehmung des Kindes durch einen Kontingenzentdeckungsmechanismus miteinander verknüpft werden, der erstmals von John Watson und seinen Mitarbeitern beschrieben wurde (Bahrick und Watson, 1985; Gergely und

Watson, 1996; Watson, 1972, 1994). Dieser Mechanismus wird im 4. Kapitel ausführlich dargestellt.

Das Zustandekommen dieser Verknüpfung hat zwei wichtige Konsequenzen:

(a) Der Säugling beginnt, die Kontrolle, die er über die Spiegelungsausdrücke seiner Mutter ausübt, mit der anschließenden Besserung seines emotionalen Zustands zu assoziieren; damit ist die Grundlage für seine Wahrnehmung des »Selbst als regulierender Akteur« oder »Urheber« geschaffen.

(b) Die Herstellung sekundärer Repräsentationen von Affektzuständen dient als Grundlage für die Affektregulierung und die Impulskontrolle. Affekte können manipuliert und sowohl innerlich als auch durch Aktion abgeführt werden; sie können auch als etwas erlebt werden, das man wiedererkennen und mit anderen teilen kann. Affektausdrücke der Mutter, die nicht mit dem Affekt des Säuglings kongruent sind, erschweren es dem Kind, innere Zustände angemessen zu benennen; sie werden dann unter Umständen als verwirrend, unsymbolisiert und kaum regulierbar erlebt.

Wo sind wohl meine Spielsachen hingekommen,

Deren Feder der Regen kaputt gemacht hat?

Leben sie nun

Wie Schiffbrüche am Grunde des Meeres,

Am Grunde des Himmels

Gleich Sternen von Glas,

Wie kleine Krebse am Grunde des Flusses,

Am Grunde des Feuers

Als Asche des Entsetzens?

Oder leben sie am Grunde meiner Seele

Wie Phantasmen?

Damit die Affektspiegelung als Grundlage für die Entwicklung eines repräsentationalen Rahmens dienen kann, muß die Betreuungsperson irgendwie signalisieren, daß ihr Emotionsausdruck nicht »realistisch« ist: Er zeigt nicht das, was die Mutter selbst empfindet. Wir beschreiben dieses charakteristische Merkmal des

mütterlichen Spiegelungsverhaltens als »Markiertheit«. Ein Ausdruck, der dem Zustand des Babys entspricht, aber nicht markiert ist, wird den Säugling unter Umständen überwältigen. Er wird als realistische Emotion der Mutter selbst erlebt, und das kann bedeuten, daß das Erleben des Kindes ansteckend – oder universal – und infolgedessen noch gefährlicher ist. Kurzfristig wird die Wahrnehmung einer kongruenten, aber »realistischen« negativen Emotion den Zustand des Säuglings wahrscheinlich eher verstärken als regulieren, so daß das Kind kein Containment findet, sondern traumatisiert wird.

Unsere zweite Theorie betrifft die Beschaffenheit der Subjektivität in der Phase, in der sich das Kind über den repräsentationalen Charakter des menschlichen Geistes noch nicht im klaren ist. Das frühe Gewahrsein mentaler Zustände ist unserer Meinung nach charakterisiert durch die Gleichsetzung von Innen und Außen. Was

im Geist existiert, muß auch in der Außenwelt vorhanden sein, und was dort ist, muß zwangsläufig auch im Geist existieren. Als Modus, die innere Welt zu erleben, kann psychische Äquivalenz intensiven Distress erzeugen, weil die Projektion der Phantasie auf die Außenwelt panische Angst erregt. Deshalb ist der Erwerb einer

Als-ob-Haltung gegenüber mentalen Zuständen von größter Bedeutung. Indem das Kind wiederholt erlebt, daß sein Affekt durch Spiegelung reguliert wird, lernt es, daß sich seine Gefühle nicht automatisch in der ganzen Welt ausbreiten. Sein eigener mentaler Zustand wird von der äußeren Realität abgekoppelt. Wir sind der

Ansicht, daß die affektkongruenten, kontingenten und angemessen markierten Spiegelungsäußerungen der Mutter diese Entkoppelung unterstützen. Die Emotionsausdrücke einer Mutter dagegen, die aufgrund ihrer eigenen Schwierigkeiten mit der Affektregulierung vom negativen Affekt des Kindes überwältigt wird und

daher einen realistischen, unmarkierten Emotionsausdruck produziert, beeinträchtigen die Entwicklung der Affektregulierung. Eine wichtige Gelegenheit, um den Unterschied zwischen repräsentationalen und tatsächlichen mentalen Zuständen kennenzulernen, bleibt ungenutzt. Wir behaupten, daß die subjektive Welt bei schweren Persönlichkeitsstörungen weiterhin der Gleichsetzung von Außen und Innen gehorcht.

Die Affektspiegelung kann pathologische Formen annehmen, wenn die Bezugsperson von dem negativen Affekt, den die Reaktion des Säuglings in ihr weckt, überwältigt wird und ihm deshalb eine allzu realistische, emotional verstörende Äußerung zeigt. Dies nimmt dem Kind nicht nur die Möglichkeit, eine sekundäre Repräsentation zu konstruieren, sondern untergräbt auch das Gefühl der Abgegrenztheit von Selbst und Anderem – eine innere Erfahrung wird, da sie als ansteckend erlebt wird, plötzlich äußerlich. Wir glauben, daß diese Erklärung mit den klinischen Beschreibungen der projektiven Identifizierung korrespondiert, jener habituellen Abwehr, die insbesondere die Borderline-Persönlichkeitsstörung charakterisiert. Wiederholte Erfahrungen dieser Art können unserer Meinung nach eine wichtige Rolle dabei spielen, daß die projektive Identifizierung als dominante Form des emotionalen Erlebens in der Entwicklung der Borderline-Persönlichkeit etabliert wird. Festzuhalten ist, daß wir mit dem Begriff »Borderline« in diesem Buch eine pathologische Persönlichkeitsorganisation bezeichnen, die als Faktor möglicherweise an allen schweren Persönlichkeitsstörungen beteiligt ist, das heißt nicht allein für die in höherem Maß spezifizierte DSM-IV-Kategorie der Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, relevant ist. Das in diesem Buch vorgestellte Modell soll Borderline-Phänomene bei zahlreichen Patienten erklären und nicht nur bei solchen, die den formalen Diagnosekriterien entsprechen. Unser Ziel ist es, das mentale Funktionieren jener größeren Gruppe von Patienten präziser zu beschreiben, auf die vielleicht Otto Kernbergs (1967)

klassische Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsorganisation zutrifft; hierbei handelt es sich um Patienten, deren Denken und emotionales Erleben häufig so massiv desorganisiert werden und regredieren, daß sie im Therapeuten intensive Gefühle auslösen (vgl. Rey, 1979). Die emotionale Labilität, die für solche Patienten charakteristisch ist, wird im allgemeinen als Indikator für ihre Störung betrachtet. Die Behandlungen verlaufen selten ohne dramatisches Agieren der Patienten, mitunter aber auch ihrer Therapeuten. Verstärkt werden die Schwierigkeiten durch die starke Abhängigkeit vom Behandler.

Eine zweite Form der pathologischen Spiegelungsstruktur prädisponiert nach unserer Ansicht eher zu einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung. Wenn die Affektspiegelung zwar angemessen markiert wird, aber nicht kongruent ist, weil

die Mutter die Emotion des Babys falsch versteht, (oder falsch verstehen will), wird der Säugling die gespiegelte Affektäußerung gleichwohl mit seinem eigenen, primären Emotionszustand verknüpfen. Weil dieser gespiegelte Zustand mit seinem wirklichen Erleben aber nicht kongruent ist, wird eine verzerrte sekundäre Repräsentation aufgebaut. Der primäre, konstitutionelle emotionale Zustand wird daraufhin unzutreffend »benannt«. Diese Selbstrepräsentation ist mit dem zugrundeliegenden emotionalen Zustand nicht fest verbunden. Das Individuum wirkt real, doch weil sein konstitutioneller Zustand von der Betreuungsperson nicht anerkannt wurde, fühlt sich das

Selbst leer, denn es reflektiert die Aktivierung sekundärer Affektrepräsentationen, die keine Verbindung mit dem konstitutionellen Selbst aufweisen. (Als »konstitutionelles Selbst« bezeichnen wir die biologisch determinierten Erfahrungen des Individuums, die mit emotionaler Expressivität und Temperamentsmanifestationen des Affekts assoziiert sind.) Erst wenn

durch die Psychotherapie eine mentalisierte Affektivität erzeugt wird, kann diese Verwerfungslinie im psychischen Selbst überbrückt werden.

Wir haben versucht, den psychischen Mechanismus detaillierter herauszuarbeiten, der den Prozessen, die pathologische Varianten der mütterlichen Affektspiegelung erzeugen, zugrunde liegt und zu einer Entwicklung führt, die wir als fremdes Selbst bezeichnen. Grundsätzlich können wir sagen, daß das Selbst als Akteur oder Urheber auftaucht, wenn der Säugling die Intentionalität, die ihm die Mutter zuschreibt, in deren Geist wahrzunehmen vermag. Wenn aber die Mutter extrem unsensibel und fehlabgestimmt ist, entsteht in der Konstruktion des psychischen Selbst eine Verwerfung. Wir folgen Winnicotts (1967) These, daß der Säugling, der sich selbst in der Mutter nicht finden kann, statt dessen die Mutter findet. Er ist

gezwungen, die Repräsentation des mentalen Zustands seines Objekts als Kern seiner selbst zu internalisieren. In solchen Fällen aber bleibt die internalisierte Andere den Strukturen des konstitutionellen Selbst fremd – sie weist keine Verbindung zu ihnen auf.

That´s right! That´s right!

In der frühen Entwicklung versucht das Kind, sich von diesem »fremden Selbst« durch Externalisierung zu befreien; wenn sich nach und nach die Mentalisierungsfähigkeiten entfalten, kann es fester ins Selbst verwoben werden und erzeugt dann ein illusionäres Kohärenzgefühl. Das desorganisiert gebundene Kleinkind wird

das Verhalten der Mutter daher häufig kontrollieren und manipulieren; dies ist Teil eines Prozesses projektiver Identifizierung, durch den das Kind sein Bedürfnis zu befriedigen versucht, das Selbst als kohärent zu erleben und den fremden Teil

seiner Selbststruktur außerhalb, nämlich in anderen – gewöhnlich in der Mutter – wahrzunehmen. Die Desorganisation des Selbst führt zur Desorganisation der Bindungsbeziehungen, indem sie ein ständiges Bedürfnis nach dieser projektiven Identifizierung – der Externalisierung des fremden Selbst – erzeugt.

Wir alle tragen ein fremdes Selbst in uns, weil vorübergehende Fehlabstimmungen auch bei normaler Versorgung des Kindes nicht zu vermeiden sind; mit der Entwicklung der Mentalisierung und unter der Voraussetzung, daß das Individuum in der mittleren Kindheit keiner Traumatisierung durch die Umwelt ausgesetzt war, werden die Lücken im Selbst, die der nicht-kontingenten Betreuung entsprechen, durch die Selbstnarrative überbrückt, die ein angemessenes mentales

Funktionieren hervorzubringen vermag. Das fremde Selbst ist vor allem dann perniziös, wenn spätere traumatische Erfahrungen in der Familie oder Peergruppe das Kind zwingen, sich von Schmerz zu dissoziieren, indem es das fremde Selbst zur Identifizierung mit dem Angreifer benutzt. In diesen Fällen werden die Lücken im Selbst vom Bild des Angreifers kolonisiert; das Kind nimmt sich selbst als destruktiv und, im Extremfall, als monströs wahr. Die unzulängliche frühe Betreuung erzeugt also eine Vulnerabilität, die zerstörerische Folgen für die Entwicklung hat und im Falle adversiver späterer Erfahrungen, die die Mentalisierungsentwicklung nicht fördern oder sogar den defensiven Einsatz der Verwerfungen in der

Selbstentwicklung erzwingen, hochgradig pathogen werden kann. Diese Faktoren spielen ineinander, so daß die Wahrscheinlichkeit, einen psychischen Angriff zu überleben, steigt, wenn das Mentalisieren frei verfügbar ist und es ermöglicht, das

Verhalten des Peinigers zu interpretieren (Fonagy, Steele, Steele, Higgitt und Target, 1994). Brutalisierungserfahrungen im Kontext von Bindungsbeziehungen aber wecken intensive Scham. Bei einer Vorgeschichte, die durch Vernachlässigung und eine daraus resultierende Mentalisierungsschwäche gekennzeichnet ist, wird

diese Scham vermutlich Gewalt gegen das Selbst oder gegen Andere auslösen, weil die Demütigung in extremer Intensität erlebt wird, wenn sie durch Mentalisierung nicht verarbeitet und abgeschwächt werden kann. Scham, die nicht relativiert werden kann, weil ein Bewußtsein für die Distanz zwischen Gefühlen und objektiver Realität fehlt, wird dann als Zerstörung des Selbst empfunden. Deshalb

sprechen wir von »ich-destruktiver Scham«. Die Benutzung des fremden, dissoziierten Selbstanteils als Vehikel für das Bild des Angreifers und für den nicht denkbaren, durch die Mißhandlung erzeugten Affekt dient vielen Individuen als Überlebensstrategie. Einige solcher Patienten versuchen wir in diesem Buch zu beschreiben.

Der defensive Gebrauch des fremden Selbstanteils ist zutiefst pathogen, obwohl er ursprünglich der Anpassung diente. Nach unserer Ansicht kennzeichnet er die Entwicklung gravierender Persönlichkeitsprobleme, die mit drei wichtigen Veränderungen einhergeht: (a) mit einer fortgesetzten Ablehnung der Mentalisierung, zumindest in Bindungskontexten, (b) mit der massiven Beeinträchtigung des psychischen Selbst durch das Auftauchen eines quälenden Anderen im Selbst und (c) mit einer absoluten Abhängigkeit von der physischen Gegenwart des Anderen,

in dem der externalisierte Anteil untergebracht werden muß. Zahlreiche Aspekte des gestörten Funktionierens von Borderline-Patienten können auf das Zusammenwirken dieser Merkmale zurückgeführt werden. Mißbrauchte und traumatisierte Individuen, die sich nicht vorzustellen vermögen, daß mentale Zustände das

Verhalten des Mißhandlers erklären könnten, verzichten willentlich und defensiv darauf, über innere Zustände nachzudenken. Sie sind zwar in der Lage, eigene und fremde mentale Zustände im Kontext alltäglicher sozialer Beziehungen zu reflektieren, geraten aber in unlösbare Konflikte, sobald eine Beziehung an emotionaler

Intensität gewinnt und von jenen mentalen Strukturen organisiert wird, die für Bindungsbeziehungen charakteristisch sind. Das Ausschalten des Mentalisierens bewirkt, daß die innere Realität von der psychischen Äquivalenz beherrscht wird.

Ebenso wie alle übrigen Patienten organisieren auch diese Individuen die therapeutische Beziehung so, daß sie ihren unbewußten Erwartungen entspricht – abgesehen davon, daß diese Erwartungen für sie das ganze Gewicht der Realität besitzen und alternative Perspektiven nicht einmal vorstellbar sind. Die Unfähigkeit, über mentale Zustände nachzudenken, macht es unmöglich, die basalen Verwerfungen in der Selbststruktur »narrativ« auszugleichen, so daß das fremde Selbst für den Therapeuten wesentlich klarer erkennbar und wahrnehmbar wird. Die Spaltung wird zu einem vorrangigen Abwehrmechanismus und die projektive Identifizierung – die Externalisierung des fremden Selbst – zur Voraussetzung für

das Überleben. Damit der Externalisierungsprozeß funktionieren kann, müssen die Objekte, die als Vehikel der projektiven Identifizierung dienen sollen, anwesend sein, und dies ist der Grund, warum die totale Abhängigkeit von ihnen zum beherrschenden Thema wird.

Unsere Neuformulierung der bedeutsamen Rolle der frühen sozialen Umwelt hat wichtige klinische Implikationen. Die Psychotherapie von Patienten, deren frühe Erfahrungen die Mentalisierungsfähigkeit beeinträchtigten, muß sich unserer Ansicht nach darauf konzentrieren, den Aufbau dieser interpersonalen

Interpretationsfähigkeit zu unterstützen. Man könnte sogar die gesamte psychotherapeutische Arbeit als eine Aktivität konzeptualisieren, die speziell auf die Wiederherstellung dieser Funktion zielt. Unter diesem Blickwinkel erscheinen die Arbeiten vieler früherer Theoretiker in einem neuen Licht. Wir weisen in unserem Buch immer wieder darauf hin, daß die Ideen, die wir formulieren, in den Werken bedeutender psychoanalytischer Theoretiker angelegt sind, nicht zuletzt in der Literatur der Objektbeziehungstheorie. So stellen wir beispielsweise zahlreiche

Verbindungen zu Bions (1959) Beschreibungen des Containment her. Die interpersonale Interpretationshaltung des menschlichen Gehirns ist ein übergreifendes biologisches Konstrukt (Bogdan, 2001), dessen Grenzen bislang nicht ausgelotet wurden. Im Mittelpunkt dieses Buches stehen die Reflexionsfunktion und die Mentalisierung – Fähigkeiten, die sich wahrscheinlich als spezifische Ausprägungen dieser allgemeineren Fähigkeit erweisen werden.

Ein wichtiges Ziel der Psychotherapie, wenn nicht sogar das wichtigste, besteht also darin, die Mentalisierung weiterzuentwickeln. Bei manchen Patienten, vor allem solchen am Borderline-Ende des Spektrums, ist die Arbeit des Therapeuten vielleicht mit dem Verhalten einer Mutter zu vergleichen, die intuitiv Anteil an der

von psychischer Äquivalenz beherrschten Welt ihres Kindes nimmt, um deren repräsentationalen Charakter zu betonen. Die Integration des Äquivalenz- und des dissoziierten (Als-ob-)Modus des Funktionierens kann nur durch die fokussierte Bearbeitung des aktuellen Übertragungserlebens erreicht werden. Dabei bildet das

Agieren des Therapeuten und des Patienten einen unvermeidlichen Bestandteil der Arbeit, weil der Patient dem Therapeuten psychisch nicht nahe bleiben kann, ohne seine fremden Selbstanteile zu externalisieren. In ebendiesen Momenten, wenn der Therapeut den abgespaltenen Aspekt agiert, tritt das wahre Selbst unter

Umständen deutlich erkennbar zutage. Beinahe unweigerlich aber wird der Therapeut gerade in solchen Situationen extreme Schwierigkeiten haben, Einsicht und Verstehen zu vermitteln. Wahrscheinlicher ist, daß ihm inmitten dieses Aufruhrs der Blick auf den Patienten durch seine Wut oder Angst oder eine Mischung aus

beiden Gefühlen verstellt wird. Dennoch zahlt sich die hartnäckige und konsequente Konzentration auf die minuziösen Veränderungen, die sich im Erleben des Patienten vollziehen, gewöhnlich aus, so daß die psychotherapeutische Behandlung auch schwer gestörter Patienten überraschend erfolgreich verlaufen (Bateman und Fonagy, 1999) und dauerhafte Verbesserungen erzielen kann (Bateman

und Fonagy, 2001).

Nicht alle Borderline-Patienten sind so tief gestört, wie es diese Beschreibung vermuten lassen könnte; die erwähnten Merkmale aber sind bei den meisten von ihnen zu beobachten. Wenn die Bezugsperson dem Säugling Affektausdrücke gezeigt hat, die kaum eine Entsprechung zum konstitutionellen Selbstzustand des

Kindes aufweisen, beruht die Affektregulierung auf sekundären Affektrepräsentationen, die mit den konstitutionellen Selbstzuständen nicht fest verbunden sind. Unzulängliche Spiegelungen durch die Bezugsperson rufen emotionale Zustände

hervor, die das Kind nicht als »wirklich« erleben kann. Infolgedessen sind die sekundären repräsentationalen Strukturen als Instrument, um emotionale Zustände zu erfassen und sie dem Selbst zuzuschreiben, untauglich. Daher können Worte nicht als Grundlage für die auftauchende Fähigkeit des Kindes dienen, über seine

eigentlichen Gedanken und Wünsche nachzudenken. Das Ziel der psychotherapeutischen Behandlung solcher Patienten besteht darin, die Verbindung zwischen der bewußten Wahrnehmung eines Affektzustandes und seinem Erleben auf der konstitutionellen Ebene wiederherzustellen. Wir haben dies als »mentalisierte Affektivität« bezeichnet; der Begriff verweist auf die Fähigkeit, mit der Bedeutung

der eigenen Emotionen in Kontakt zu kommen. Die klinische Betonung des erfahrungsgestützten Verstehens der eigenen Gefühle, das heißt eines Verstehens, das einen Zugang zu ihrer »Bedeutsamkeit« gewährleistet, ist deshalb entscheidend, weil sie die Herstellung kongruenter Verbindungen zwischen den primären und

sekundären Affektrepräsentationen ermöglicht. Der konzentrierte Blick auf die Emotion schafft eine Gelegenheit, die sekundären repräsentationalen Strukturen, die zum Nachdenken oder Reflektieren über einen Affekt benutzt werden, erneut mit dem konstitutionellen Zustand zu verbinden und falsche Verbindungen, in

denen der gezeigte Affekt mit einem anderen, nicht bewußten Affektzustand verknüpft wurde, zu korrigieren.

Auch Winnicott wußte um die große Bedeutung, die dem psychischen Verständnis des Säuglings durch die Bezugsperson für das Auftauchen des wahren Selbst zukommt. er hat außerdem als einer der ersten eine psychoanalytische Theorie der Entwicklung des Selbst formuliert. Das psychische Selbst taucht auf, wenn sich das Kind als denkendes und fühlendes Wesen in der Psyche einer anderen Person wahrnehmen kann. Eltern, die über das innere Erleben des Kindes nicht verstehend nachdenken und entsprechend reagieren können, verwehren ihm die Entwicklung einer psychischen Kernstruktur, die es braucht, um ein stabiles Selbstgefühl aufbauen zu können.