Es ist schön, Naturwissenschaftler zu sein. Wir Naturwissenschaftler wissen alles über die großen Fragen der Psychologie und der Philosophie – über Gott, und über den Beginn und das Ende des Lebens.

Als das Leben auf den Tod kam: Die Erfindung der Sterblichkeit – und warum sie so wichtig ist.

Seit Jahrmilliarden sind Bakterien potenziell unsterblich. Trotzdem entwickelte die Evolution irgendwann das Altern und Sterben. Denn ohne den Tod hätte das Leben wohl nie so vielfältig werden können.

Als „das einzig Sichere“ im Leben beschrieb der Philosoph Friedrich Nietzsche 1882 den Tod. Und wohl bis heute werden die meisten Menschen zustimmen, aufgrund ihrer Erfahrung mit der alltäglichen Vergänglichkeit von Menschen, Tieren und Pflanzen, dass Leben und Tod untrennbar miteinander verbunden sind.

Und doch ist dem nicht so.

Sicher: Den Tod kann es ohne Leben nicht geben. Sterben kann nur, was gelebt hat. Doch das Leben selbst kann auf den Tod sehr wohl verzichten. Tatsächlich gab es in den ersten ein bis zwei Milliarden Jahren seit der Entstehung des Lebens weder Altern noch „natürliches“ Sterben. Der Tod ist eine recht neue Erfindung der Evolution.

100.000 Jahre und länger

Wie auch immer das Leben auf Erden begann, es kam lange vor dem Tod auf die Welt. Die ersten Zellen, die sich vielleicht vor 3,8, vielleicht schon vor 4,6 Milliarden Jahren in der Ursuppe zu teilen und vermehren begannen, waren „potenziell unsterblich“, wie Biologen sagen. Zwar gingen hier und da Zellen aufgrund von Hitze oder Kälte zugrunde oder die eine Bakterie fraß die andere. Doch ohne solche Zwischenfälle, unter konstant guten Umweltbedingungen, können Bakterien und Einzeller damals wie heute prinzipiell ewig leben, denn sie altern nicht. Eine „Kindheit“ oder „Jugend“, einen allmählichen Verlust ihrer Körper- bzw. Zellfunktionen kennen sie nicht.

Zwar wachsen auch Bakterien und Einzeller, doch irgendwann teilen sie sich und gehen vollständig in den beiden Tochterzellen auf. Kein Leichnam bleibt zurück. Der Faden des Lebens reißt nie ab.

1996 entdeckten Forschende des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts auf einer Expedition der „Polarstern“ im antarktischen Wedellmeer in 140 Metern Tiefe Riesenschwämme, Anoxycalyx joubini (hinten rechts), die mit 10.000 Jahren wohl die ältesten Tiere der Welt sind.

Erst seit es mehrzellige Lebewesen gibt, seit frühestens zwei Milliarden, spätestens seit 600 Millionen Jahren, existiert auch der Tod als ein von der Natur grundsätzlich vorgesehenes Ende des Lebens. Mal wird der Schlussstrich schon nach wenigen Stunden gezogen, wie bei Eintagsfliegen, mal dauert es Jahrtausende, wie bei Riesenmammutbäumen oder Schwämmen. Über 10.000 Jahre alt soll ein Exemplar des Riesenschwamms Anoxycalyx joubini am antarktischen Ozeanboden sein, das damit als das älteste bekannte Tier der Welt gilt. Unter den Pflanzen hält Neptungras (Posidonia oceanica) den Rekord, mit gut 100.000 Jahren.

Aber auch wenn manche Arten mal früher, mal später sterben, in der Regel ist der Tod unausweichlich. Die Frage ist, warum sich die Evolution irgendwann vom ewigen aufs sterbliche Leben verlegte, obwohl sie Milliarden Jahre lang darauf verzichten konnte?

Ein Sinn im Tode

Von Anbeginn an waren Zellen, die kleinsten Einheiten des Lebens, widrigen Umweltbedingungen ausgesetzt. Sie mussten der UV-Strahlung, Umweltgiften, Kälte und Hitze trotzen. Nur wer ausgeklügelte Schutzvorkehrungen und Reparaturprozesse entwickelte, überlebte. Zum Werkzeugkasten jeder Zelle gehören deshalb Enzyme, die Fehler im Erbgut verbessern, kaputte Proteine zersetzen und recyceln und Membranen flicken können.

Aber mit der Entstehung vielzelliger Organismen erwiesen sich diese Reparaturprozesse entweder als zu aufwendig oder als unnötig. Als aus den Einzellern nicht mehr zwei identische, sondern unterschiedlich befähigte Zellen entstanden, etwa spezialisiert auf Verdauung, auf Fortbewegung, auf Wahrnehmung, auf Reizweiterleitung oder Schutz, war es offenbar effektiver, nur jene Zellen fit und unsterblich zu halten, die zur Fortpflanzung bestimmt waren: Ei- und Samenzellen, die Keimzellen. Nur diese knüpfen das seit den ersten Urzellen bestehende Band des Lebens weiter, die „Keimbahn“, wie Biologen sagen. Die übrigen Zellen – das „Soma“, das den Körper des Menschen, eines Elefanten, eines Wurms oder eines Baumes bildet – sind hingegen entbehrlich und sterben.

„Der natürliche Tod ist keine primäre Notwendigkeit, sondern wurde im Laufe der Evolution erworben.“

August Weismann (1834-1914), Zoologe an der Universität Freiburg und Begründer des Neo-Darwinismus

Der Erste, der diese Trennung von Keimbahn und Soma und ihre Konsequenz für die Sterblichkeit formulierte, war August Weismann, Evolutionsbiologe und Zoologie-Professor an der Universität Freiburg. In einer Reihe von Essays zwischen 1881 und 1891, veröffentlicht in seinen „Aufsätzen über Vererbung und verwandte biologische Fragen“, postulierte er: „Der natürliche Tod ist keine primäre Notwendigkeit, sondern wurde im Laufe der darwinistischen Evolution sekundär erworben.“ Und: „Die Evolution führte zu einer endlichen replikativen Lebensdauer der somatischen Gewebezellen.“

Obwohl Weismann damals weder von Genen noch von DNA wusste, lag er richtig. Der Tod ist ein Produkt der Evolution. Und das bedeutet auch, dass man ihn vielleicht auch wieder loswerden könnte! Denn wenn sterbliche Vielzeller von unsterblichen Einzellern abstammen, dann müssen in ihnen Reste der Fähigkeit zur Unsterblichkeit schlummern, meinen Herman Denis vom Molekulargenetischen Zentrum in Gif-sur-Yvette und Jean-Claude Lacroix vom Pariser Entwicklungsgenetik-Labor der Universität Pierre und Marie Curie. Erkennbar sei das etwa in Stammzellen, die langlebiger als übrige Körperzellen sind und viel Regenerationsfähigkeit bewahrt haben.

Auch Krebszellen demonstrieren mit ihrem Potenzial zu unbeschränkt vielen Zellteilungen, dass es womöglich nur wenige Genmutationen braucht, um die Unsterblichkeit zu reaktivieren. „Wir gehen davon aus, dass die Keimzellen der frühesten Metazoen die Unsterblichkeit von ihrem einzelligen Vorfahren geerbt haben, während die Körperzellen durch den Erwerb neuer Funktionen sterblich wurden“, so Denis und Lacroix. Daraus folge, „dass die Zellsterblichkeit von Beginn der Vielzelligkeit an unter genetischer Kontrolle stand“.

Der eine unsterbliche Vielzeller

Offenbar war genau das, die Trennung von unsterblicher Keimbahn und sterblichem Soma, der entscheidende evolutive Vorteil, der Vielzellern ermöglichte, die Welt zu erobern. So konnten sie ihre sterblichen Hüllen so perfekt verändern, dass sie selbst widrigste Lebensräume an Land und sogar in der Luft erschließen konnten. Die Erfindung des Sterbens ist evolutiv so erfolgreich, dass kein Vielzeller bekannt ist, der unsterblich wäre. Höchstens der Süßwasserpolyp Hydra.

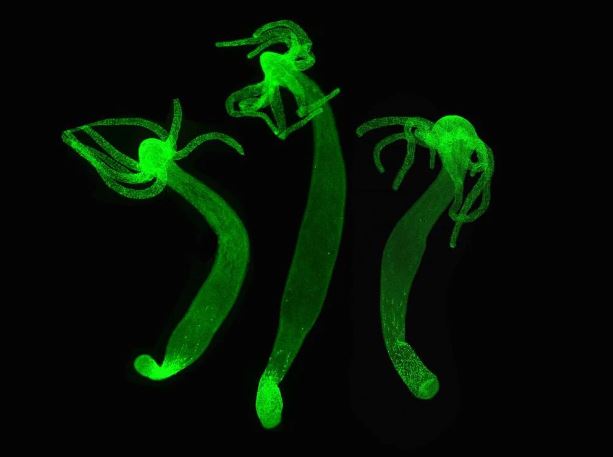

Die etwa einen Zentimeter großen Hydra-Polypen haben ein, wenn auch sehr einfaches, Nervensystem (hier grün fluoreszierend).

Tatsächlich ist dieses Nesseltier der einzige Vielzeller, der das Attribut „unsterblich“ verdient. Weder altert es noch stirbt es nach einer gewissen Lebenszeit. Abgeschnittene Tentakel wachsen nach. In Einzelteile zerstückelt finden die Zellen entweder wieder zueinander oder es erwachsen daraus neue Polypen. Das hat vor allem mit einer besonderen Regenerationsfähigkeit zu tun.

Nesseltiere besitzen mehr Stammzellen als spezialisierte Körperzellen. Aus diesen werden ständig neue Körperzellen gebildet. Dafür sterben die spezialisierten Zellen ununterbrochen und gesteuert ab. Ein Süßwasserpolyp in Gänze altert und stirbt also nicht. Wohl aber altern und sterben seine Zellen und machen Platz für neue. Hydra stirbt ständig tausend Tode, aber nur kleine.

Für den wenig komplexen Aufbau einer Hydra aus Außen- und Innenhaut sowie ein paar Nerven-, Sinnes- und Nesselzellen zum Beutefang ist das noch leistbar. Die Organe komplexerer Organismen aus Milliarden von Zellen, etwa eines Menschen, ständig grundzuerneuern, wäre hingegen viel zu aufwändig und energiezehrend.

100.000 Jahre alt kann Neptungras, Posidonia oceanica, das etwa nahe der spanischen Küste im Mittelmeer wächst, werden.

Selbst wenn es anfangs Vielzeller gegeben haben sollte, die an der Unsterblichkeit festhielten und die Energie für das Regenerieren ihrer Körper aufwendeten, hatten offenbar jene Lebewesen mehr Nachkommen, die weniger Wert aufs Reparieren legten. Sie waren (evolutiv) erfolgreicher, wenn sie ihre Körper mit Organen und Geweben ausstatteten, die ihnen das Überleben sicherten und neue Lebensräume erschlossen – etwa Lungen, Gehirne oder Hände.

Indizien dafür gibt es: So kommt das Gen FoxO, das für die Regulation der Stammzellen und damit die Unsterblichkeit von Hydra unbedingt notwendig ist, auch im Erbgut von Menschen und anderen sterblichen Vielzellern vor. Auch dort ist es in den Alterungsprozess involviert, ist jedoch im Vergleich zum FoxO-Gen der Hydra mutiert und daher weniger aktiv. Offenbar sind es solche Mutationen, die das Potenzial zur Regeneration und damit zur Unsterblichkeit hemmen. Und so paradox es klingt: Es sind Mutationen, die Vielzellern die Unsterblichkeit verwehren und ihnen deshalb einen evolutiven Vorteil verschaffen.

Tod als Wettbewerbsvorteil

Das hat der Mathematiker Andre Martins von der Universität São Paulo 2011 zumindest in einer Computersimulation bestätigen können. Er ließ „unsterbliche“, nur zufällig abtretende Arten, gegen sterbliche Spezies mit definierten Lebensspannen antreten. Unter Evolutionsbedingungen, also einer gewissen Mutationsrate unter den Nachkommen, und einer sich allmählich wandelnden Umwelt gewannen die Sterblichen. Sie setzten sich gegen die unsterbliche Konkurrenz durch, weil sie viel schneller auf die sich verändernden Umweltbedingungen reagierten und sich daran anpassten. Die unsterblichen Arten hatten außerdem mit dem Problem zu kämpfen, dass sie sich die in der Simulation wie in der Natur begrenzten Ressourcen mit ihren Elterngenerationen teilen mussten.

Der Preis für den evolutiven Vorsprung ist die Vergänglichkeit. Doch das macht nichts, solange der sterbliche Körper in der Lage ist, den Funken der Unsterblichkeit in ein paar Zellen aufrechtzuerhalten: den Keimzellen. Denn letztlich dient der Körper – so gigantisch groß, so wehrhaft oder hirnlastig und selbsterkenntnisfähig er auch sein mag – nur dazu, diese Keimzellen zu schützen, aus denen die kommenden Generationen wachsen sollen. Für eine gewisse Zeit.

Man kann diesen Gedanken sogar noch radikaler formulieren: Vom Floh bis zum Pfau, von der Ratte bis zur Rose sind alle Lebensformen nur mehr oder weniger elaborierte Formen von Erbgutkopiermaschinen, Schutzhüllen für DNA. So wie in der frühen Ursuppe jenes Genom überlebte, das seine Zelle dazu befähigte, der Umwelt zu trotzen, so rüstet es heute etwa eine Katze mit allem aus, was sie zum Mäusefangen und damit zum Überleben und Fortsetzen der jahrmilliardenalten Erbgutkopiererei braucht.

Sterben für das ewige Leben

In diesem biologischen Sinne lässt sich die Frage, ob das Leben nach dem Tod weitergeht, also durchaus bejahen. Vielleicht liegt sogar etwas Trost darin, dass das eigene Altern und Sterben Teil eines evolutiven Prinzips ist, das Leben an sich zu erhalten, es unsterblich zu machen. Und letztlich konnten die wundervollen Ökosysteme, die es auf der Erde gibt, nur durch die Vorherrschaft der Sterblichen entstehen.

Unser Gehirn mag gegen die Unvermeidlichkeit des Sterbens aufbegehren, weil uns unser Bewusstsein anders als Tieren den nahenden Tod vor Augen führt. Aber diese Fähigkeit zum Denken, zu sozialem Zusammenleben, zu Kultur hat sich überhaupt nur infolge des Todes-Tricks der Evolution entwickeln können. Nur so hat es die Gattung Mensch über die Jahrmillionen geschafft, immer genug Nachkommen am Leben zu erhalten, bis die nächste Generation ihren Platz einnahm.

Doch warum kommt der Tod dann nicht sofort nach der Fortpflanzung? Tatsächlich gibt es viele Arten, die genau diese Strategie verfolgen: Lachse, von denen viele nach dem Laichen zu Leichen werden, beispielsweise. Bei anderen Lebensformen reicht es nicht aus, darauf zu hoffen, dass von hunderttausend befruchteten Eizellen einige zur nächsten Generation heranwachsen. Beim Menschen überlebten nur jene Vorfahren, bei denen die Reparaturen in den Zellen zumindest so gut funktionierten, dass sie sich ein paar Jahre oder Jahrzehnte um den Nachwuchs, auch die Enkel, kümmern konnten.

Doch schlussendlich müssen sie Platz machen für die nächste Generation, nicht nur, weil ihre Körper sich nicht ewig selbst reparieren können, sondern auch, um dem Nachwuchs nicht die Lebensgrundlage streitig zu machen. Für das alternde Individuum mag das misslich sein, aus Sicht der Evolution ist es im Dienste der Arterhaltung erfolgreicher, auf die nächsten Generationen zu setzen. Denn sie könnten jene Mutationen mit sich bringen, die eine (noch) bessere Anpassung an die Umwelt ermöglichen. Dann hätte das Leben erneut bewiesen, dass es unsterblich ist – auch wenn es dafür das Sterben erfinden musste.