Wie seht ihr das? Klappt es immer? Oder lohnt es sich, einmal darüber zu reden?

Was lasst sich nun, ungeachtet der interpretativen Anteile, einer solchen Redeweise über zwischenmenschliche Kommunikation entnehmen? Die Etymologie von „Kommunikation“ hebt den Kerngehalt heraus. Der Georges (1999) überliefert folgende Bedeutungen: „communicatio“ (lat.): „die Mitteilung, vermittelst welcher man sich an die Zuhörer wendet und sie gleichfalls mit zu Rate zieht“. Erst später fallen im Lateinischen die Varianten „Anteilnahme“ und „Gemeinschaft“. „Communicare“ kann bedeuten: 1. gemeinsam machen, vereinigen; 2. teilen, mitteilen, jemanden an etwas teilnehmen lassen; 3. sich beraten, besprechen. „Communio“ hat die Bedeutungen 1. Gemeinschaft; 2. (commoenio) verschanzen; verwahren, befestigen, sicherstellen. „Communis“ (altlat. commoinis, com + moin, mun, moenia, munus): mehreren oder alien gemeinsam, gemein, gemeinschaftlich, öffentlich, allgemein, gewöhnlich; auch im Sinne von „sich gemeinsam schützen“. Die substantivierte Form „commune“ wird mit „Gemeingut“ sowie „Gemeinwesen“, „Kommune“ übersetzt.

Der Ausdruck „zwischenmenschliche Kommunikation“ besagt implizit, dass zumindest zwei Menschen an einem solchen Vorgang beteiligt sind. Wir können deshalb auch von einem „sozialen Ereignis“ sprechen. Dem scheint das „Selbstgespräch“ zunächst zu widersprechen. In einem Selbstgespräch rede ich mit einem imaginären Gegenüber. Dieses imaginierte Gegenüber kann eine Verdoppelung meiner selbst sein oder auch nur eines Teiles von mir, aber auch ein anderer Mensch, dem ich beispielsweise einen bestimmten Sachverhalt erklären mochte. Das Selbstgespräch kann also verschiedene Funktionen haben. Es ist aber kein soziales Ereignis im strengen Sinne, eben weil der Andere kein reales Gegenüber ist, sondern meine „Produktion“ darstellt. Es ist nur die Fiktion einer Kommunikation, und insofern kein soziales Geschehen. Zwischenmenschliche Kommunikation geschieht also zwischen zumindest zwei realen Menschen und ist von daher ein soziales Ereignis.

Wenn vom Menschen als einem sozialen Wesen die Rede ist, dann ist damit nichts anderes gemeint, als dass er grundlegend ein immer schon Kommunizierender ist. Zwischenmenschliche Kommunikation zu erklären bedeutet folglich in eins auch die Klärung dessen, was die Existenz des Anderen für den Einen, was Sozialität bedeutet. Erst dann lasst sich die Frage beantworten, warum wir kommunizieren und was wir kommunizieren. Wenn vom Menschen als einem sozialen Wesen die Rede ist, dann ist damit nichts anderes gemeint, als dass er grundlegend ein immer schon Kommunizierender ist. Zwischenmenschliche Kommunikation zu erklären bedeutet folglich in eins auch die Klärung dessen, was die Existenz des Anderen für den Einen, was Sozialität bedeutet. Erst dann lässt sich die Frage beantworten, warum wir kommunizieren und was wir kommunizieren. Bestimmte organische wie auch psychische Störungen machen diesen Sachverhalt deutlich.

Eine bestimmte organische wie auch psychische Störung ist der FrancisBaconismus. Die kommunikative Störung ist deutlich erkennbar.

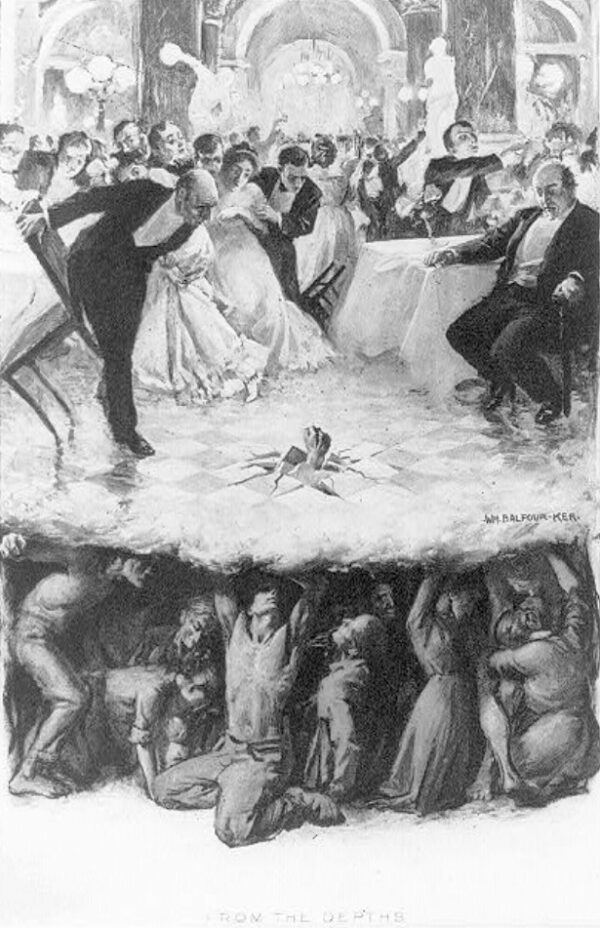

Kommunikationsstörungen

Eigentlich ist „Face-to-face-Kommunikation“ eher eine irreführende Bezeichnung, denn es ist nicht nur das Gesicht, über das wir kommunizieren, sondern wir kommunizieren in und durch unseren Leib, mit Mimik, Gestik, der Stimme, der Körperhaltung und Körperbewegung sowie den Augen im Blickkontakt. Richtig ist sie insofern, als die Mimik von Anfang an eine zentrale Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation spielt. Die Ausdruckspsychologen früherer Jahrhunderte haben das gezeigt, aber auch in der Literatur- und Kulturgeschichte lasst sich dieses besondere Interesse verfolgen (vgl. von Matt 2000; McNeill 2003). Wie viele Signale zwischen den Kommunikationspartnern in kürzester Zeit nur auf der Ebene der Mimik und der verbalen Äußerungen ablaufen, lasst sich mit dem Facial Action Coding System (FACS) von Ekman & Friesen (1978) zeigen (s. Abschnitt 4.3.3.2).

Grob können wir zwischen Kommunikationsstörungen unterscheiden, die als Folge vermeintlicher oder tatsachlicher körperlicher Normabweichungen auftreten, und solchen, die mehr oder weniger rein psychisch bedingt zu sein scheinen, wie z.B. die Persönlichkeitsstörungen, wie sie gemäß ICD-10 bzw. DSM-IV^ diagnostiziert werden können.

Jonathan Cole (1999) schildert eindrucksvoll Menschen mit verschiedenen Erkrankungen bzw. auch angeborenen Fehlbildungen und deren Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Kommunikation. So beschreibt er z.B. die kommunikativen Beeinträchtigungen durch eine Gesichtslähmung infolge eines Schlaganfalls, durch die Erstarrung der Mimik bei Parkinson, die Vermeidung des Blickkontakts bei Autisten, der völlige Ausfall der Mimik infolge des Moebius-Syndroms, die Mimik- und Kontaktprobleme nach Gesichtsverbrennungen, die Veränderung von Selbst- und Fremdwahrnehmung bei späterer Erblindung, das Nicht-wieder-Erkennen von Gesichtern bei Prosopagnosie. Alles, was im Gesicht optisch und mimisch von der Norm abweicht, wird vom Gegenüber zunächst als irritierend wahrgenommen, was natürlich auf den Erkrankten zurück wirkt. Die Normabweichung dominiert die Kontaktaufnahme. Die Folgen sind häufig Kommunikationsvermeidung und soziale Isolation. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch jene Menschen, die ihr Gesicht oder bestimmte Körperteile als von der Idealnorm stark abweichend erleben, so dass sie die plastische Chirurgie fur Korrekturen in Anspruch nehmen. Mit solchen Veränderungen erhofft man sich größere „Attraktivität“, was aber letztlich nichts anderes heißt, als das man jemand sein mochte, mit dem andere Menschen gerne kommunizieren.

„Die verschiedenen Kategorien der Probleme, sensorisch bei der Blindheit, physisch bei Entstellung und Moebius, neurologisch bei der Gesichtslähmung und entwicklungsabhängig beim Autismus – teils angeboren, teils erworben -, stoßen im Gesicht zusammen, verschwimmen und überschneiden sich dort“ (Cole 1999, 255).

Cole berichtet von Workshops mit Betroffenen, wo es sich als besondere Schwierigkeit erwies, Menschen mit entstellten Gesichtern dazu zu bringen, anderen ins Gesicht zu sehen. Ihre Gesichtsprobleme haben zu einem quasi autistischen Rückzug von anderen geführt […] Wenn Emotionen durch Körpergefühle ausgedrückt werden müssen, folgt daraus, dass ein Mangel an Erfahrung von Gefiihlen im Gesicht dazu fiihren kann, die Fahigkeit zu emotionaler Erfahrung uberhaupt einzuschranken“ (ebd. 256).

Ängste vor öffentlichen Auftritten gelten an sich als normal. Von „sozialer Phobie“ oder „sozialer Angststörung“ spricht man dann, wenn diese Angst die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt. Stangier et al. (2003) verstehen in Anlehnung an Zimbardo „Schüchternheit“ als „eine exzessive Sorge um die negative Bewertung, die durch einen Konflikt von Annäherung an persönliche Ziele einerseits und deren Vermeidung aufgrund des Strebens nach Konformität mit kulturellen Normen andererseits entsteht“ (Slangier et al. 2003, IX). Die Bandbreite reicht von Angst vor einzelnen bestimmten (umschriebenen) Situationen bis hin zu generalisierten Ängsten.

„Zentrales Merkmal von Sozialen Phobien ist die Überzeugung oder Erwartung, dass das eigene Verhalten oder körperliche Symptome von anderen Menschen als peinlich bewertet werden. Diese Überzeugung zeigt sich vor allem in Gefühlen von Angst und Scham, körperlicher Anspannung und einer starken Vermeidung von Situationen, in denen eine Konfrontation mit dieser negativen Bewertung möglich ist. Die Ängste können sowohl in Situationen ausgelost werden, in denen eigene Handlungen vor anderen ausgeführt, beobachtet und bewertet werden konnten (sog. Leistungssituationen), als auch in Interaktionssituationen (z.B. Unterhaltungen), in denen das eigene Verhalten und die Reaktionen anderer in wechselseitiger Beziehung stehen.“ (ebd. 3).

Primar treten negative Kognitionen bezüglich Versagen, Blamage oder Peinlichkeit auf. Subjektiv erscheinen geltende Normen bezüglich Verhalten und Körper als nicht erfüllt, was zur Überzeugung fuhrt, dass andere einen als negativ bewerten und daher ablehnen werden. Einher geht dies mit einem negativen Selbstwertgefühl, Perfektionismus und Überempfindlichkeit gegenüber Kritik aus eben diesen Gründen, begleitet von Angst, Scham, Verlegenheit, Unsicherheit wie auch verschiedenen körperlichen Symptomen. Die Folge ist die Vermeidung von Situationen, Verhaltenshemmung und Sicherheitsverhalten mit daraus resultierender Beeinträchtigung (vgl. ebd. 6f). Die überhöhte Selbstaufmerksamkeit führt dann in einen Teufelskreis. Das Sicherheitsverhalten tragt zur Aufrechterhaltung der Angst bei, weil keine anderen Erfahrungen mehr gemacht werden.

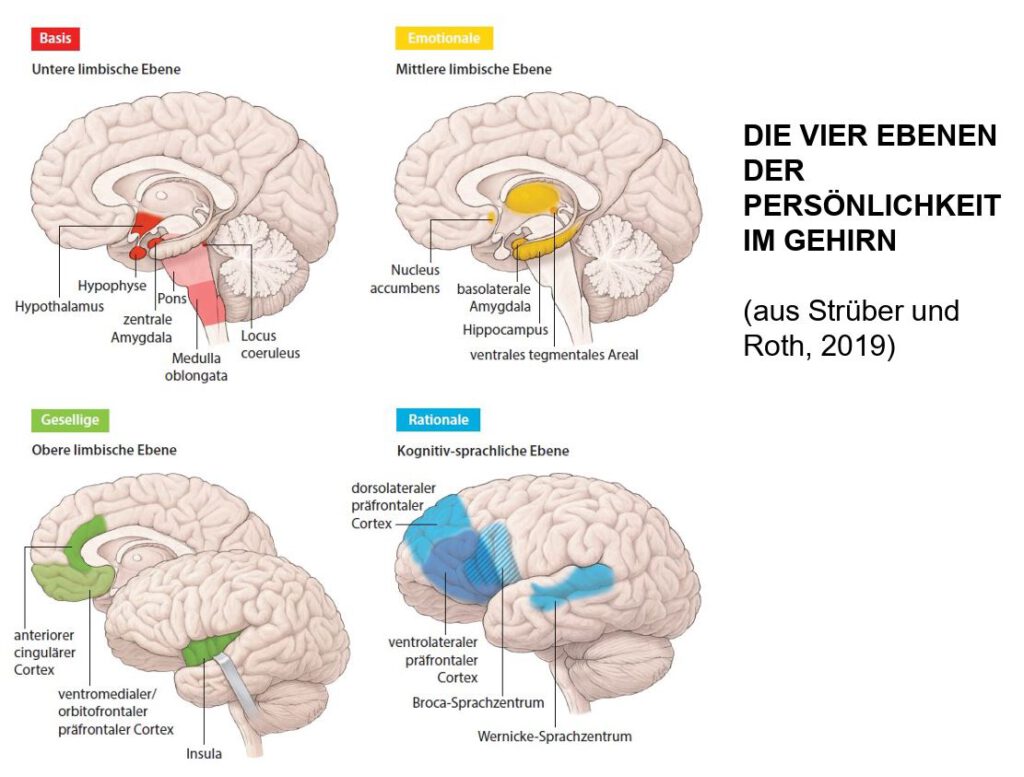

„Die neuroanatomische Grundlage fur die Wahrnehmung und Verarbeitung von Gefahrenreizen bilden Amygdala, Hippocampus und Septum. […] Der Hippocampus bildet die anatomische Grundlage fur die Verknüpfung von konditionierten Stimuli, die mit Bestrafung verbunden sind (z.B. aggressives Gesicht), mit Hinweisreizen des Kontextes (z.B. soziale Situation), und vermittelt Aktivierung des Verhaltenshemmungs-Systems das gespeicherte deklarative Wissen. Die Amygdala vermittelt zwischen der sensorischen Information und vegetativmotorischen Angstreaktionen. Sie ermöglicht durch direkte Weiterleitung die Aktivierung einer Furchtreaktion ohne kortikale (d.h. bewusste) Verarbeitung. Darüber hinaus werden durch die Verbindung der Amygdala zum Cortex bewusste Bewertungsprozesse eingeschaltet, die die Grundlage für die eher kognitiv vermittelte Angst bilden. Die Aktivität des (rechten) präfrontalen Cortex könnte die neuronale Grundlage fur das hieraus resultierende Vermeidungs- und Rückzugsverhalten sowie Verhaltenshemmung bilden“ (Stangier et al. 2003, 25f). Bei Personen mit Sozialer Phobie lösen aggressive Gesichter eine stärkere Aktivierung der Amygdala aus. Möglicherweise gibt es eine biologisch verankerte Angst vor aggressiven Gesichtern.