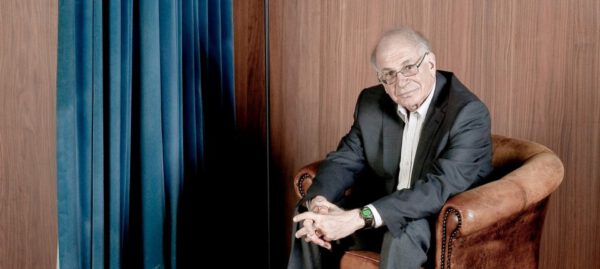

Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat das Denken der Menschen verstanden wie kein Zweiter. Hier sind seine wichtigsten Erkenntnisse für uns.

1. Schnelles Denken ist nicht wie langsames Denken

„Schnelles Denken, langsames Denken“ heißt der Bestseller, mit dem Daniel Kahneman auch in Deutschland berühmt geworden ist. Nehmen Sie folgende Frage: Paula und Michael haben zusammen 1,10 Euro. Paula hat einen Euro mehr als Michael. Wie viel Geld hat Paula?

Kahneman beschreibt, dass Menschen zwei unterschiedliche Denkweisen haben: „System 1“ arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung. „System 2“ lenkt dagegen die Aufmerksamkeit auf die anstrengenderen mentalen Aktivitäten. Erst wenn System 1 in Schwierigkeiten gerät, fordert es von System 2 ein detaillierteres Nachdenken an. Im Prinzip ist das ganz gut, denn auf diese Weise schafft der Mensch mit wenig Aufwand sehr viel Denkleistung. Meistens arbeitet System 1 auch sehr zuverlässig. Doch leider macht es auch ein paar systematische Fehler.

Wenn Sie das Rätsel von Paula und Michael noch nicht kannten, hat Ihr System 1 wahrscheinlich geantwortet, dass Paula 1,10 Euro hat. „System 1 beantwortet manchmal Fragen, die leichter sind als jene, die ihm gestellt wurden, und es versteht kaum etwas von Logik und Statistik.“ Wenn Menschen systematische Denkfehler machen, dann geschieht das meist mit System 1. Das Problem daran ist: System 1 lässt sich nicht abschalten. Aber wir können manchmal System 2 noch absichtlich zuschalten. „Von einer Sache wissen wir, dass sie das Urteilsvermögen verbessert“, sagte Kahneman vor wenigen Jahren auf einer Bühne in der Nähe von Washington – „und das ist, die Intuition zu verzögern.“ Manchem fällt nach einer Sekunde noch auf, dass Paula und Michael dann 1,20 Euro hätten – und dadurch kommt mit etwas Verzögerung die richtige Lösung: Paula hat 1,05 Euro. Danke, System 2!

Aber Vorsicht: Das heißt nicht, dass System 1 immer unterlegen ist. Kahneman selbst sagt: Intuition und kulturelles Vorwissen fließen eher in System 1 ein. „Wenn jemand auf Grundlage unserer Arbeit sagt, dass Menschen irrational seien, dann weise ich das schnell zurück“, sagt Kahneman inzwischen. Und: „Ich erkläre dann genau, dass nur eine unrealistische Vorstellung von Rationalität widerlegt wird.“

2. Glück und Glück sind nicht das Gleiche

Ist ein glückliches Leben nicht das größte Ziel der Menschen? Schade, dass Glück nicht eindeutig ist. Wer nach seinem Glück gefragt wird, der antwortet meist mit einer Beschreibung der aktuellen Laune. Die ist freitagabends meistens viel besser als montagmorgens und schwankt auch sonst gewaltig – allerdings um einen ziemlich stabilen Mittelwert, der für jeden Menschen ein bisschen anders ist. Selbst nach großen Schicksalsschlägen, zum Beispiel nach Unfällen mit Langzeitfolgen, ist die Laune nach einigen Monaten meist wieder dort, wo sie vorher war. Nur dauerhafte Schmerzen und Arbeitslosigkeit drücken diese Art des Glücks nachhaltig in die Tiefe. „Schlaf ist ebenfalls außerordentlich wichtig“, sagte Kahneman vor einigen Jahren in einem Interview mit der F.A.S.

Vereinfacht gesagt, ist fürs Glück die Laune das System 1 und die Lebenszufriedenheit das System 2. Kahneman hat vor allem das kurzfristige, erlebte Glück gerne, lange und ausgiebig erforscht. Das hat eine gewisse Ironie: Seine Forschung hat die Verhaltensökonomik begründet und so dazu geführt, dass Politiker und Wissenschaftler Menschen immer wieder zu rationalen Entscheidungen im Sinne des Systems 2 leiten wollen. Dabei war Kahneman die Bedeutung des kurzfristigen, des erlebten Glücks immer klar. Am Ende war er trotzdem von dieser Suche frustriert. „Die Leute wollen das kurzfristige Glück gar nicht verbessern. Sie wollen die Zufriedenheit mit sich und mit ihrem Leben verbessern“, sagte Kahneman. „Und das führt in eine ganz andere Richtung.“

Wer die Lebenszufriedenheit erhöhen möchte, der braucht gute Arbeit und ein gutes Einkommen. Eltern von kleinen Kindern haben oft sehr schlechte Laune, sind mit ihrem Leben aber sehr zufrieden. Eines allerdings nützt sowohl dem Glück als auch der Lebenszufriedenheit. Und das sind gute Freundschaften.

3. Unterschätzen Sie das Geld nicht!

Macht Geld wirklich glücklich? Lange Jahre antworteten viele Leute, was sie von Kahneman gelernt hatten: Geld mag zwar gut für die Lebenszufriedenheit sein, aber nicht unbedingt für die Laune. Irgendwo zwischen 60.000 und 100.000 Dollar Jahreseinkommen ist Schluss. Das war ganz tröstlich für alle, die kein sechsstelliges Jahreseinkommen erreichen, und wurde auch in Deutschland sehr gerne weitererzählt: in Sonntagsreden, auf Degrowth-Demonstrationen und in Motivationsworkshops. Doch vor einem Jahr hat sich Kahneman korrigiert.

Da nämlich schloss sich der Altmeister mit einem jüngeren Kollegen zusammen, der zum gegenteiligen Ergebnis gekommen war. „Zusammenarbeit von Gegnern“ nannte Kahneman dieses Prinzip, nach dem er immer wieder mit Forschern zusammenarbeitete, die zu anderen Ergebnissen gekommen waren als er.

Die beiden verglichen nun ihre Untersuchungen und kamen dann zu dem gemeinsamen Schluss: Es gibt keine Obergrenze. Kahnemans Fragen hatten nur nicht ausgereicht, um den Glückszuwachs an der Spitze noch zu ermitteln. Nun sagte auch Kahneman: Nicht nur die Zufriedenheit wächst immer weiter, sondern auch die Laune, bis weit über ein Jahreseinkommen von 200.000 Dollar hinaus, als den Forschern die Probanden ausgingen.

Wichtig sind dabei die Prozente: Glücklicher wird man immer, wenn sich das Einkommen um einen bestimmten Prozentsatz verändert. Dafür ist bei reicheren Leuten mehr Geld nötig. Dann aber zeigt sich: Für die glücklichsten Leute beginnt die Steigerung von 100.000 Euro Jahreseinkommen an erst so richtig. Nur dem traurigsten Siebtel der Leute geht es anders: Ihnen hilft mehr Geld tatsächlich nicht. Sie sind von den harten Schicksalen des Lebens betroffen, wie beide Forscher vermuten: Herzschmerz, Trauer und Depression – das sind die Dinge, gegen die auch großer Reichtum nicht ankommt. Da muss man auf anderem Weg wieder herauskommen.

4. Denken Sie an das, was Sie vergessen haben!

Seinen Nobelpreis erhielt Daniel Kahneman vor allem für die sogenannte „Prospect-Theorie“, die er gemeinsam mit Amos Tversky entwickelt hat. Die zentrale These ist, dass Menschen Verluste anders bewerten als Gewinne. Um beispielsweise einen Verlust von 20 Euro emotional auszugleichen, brauchen Menschen einen Gewinn von mindestens 40 Euro. So kommen sie zu ganz wilden Entscheidungen – zum Beispiel dass sie eine Flasche eines sehr guten Weins nicht unter 200 Dollar verkaufen wollen, aber falls ihnen der Wein herunterfällt, höchstens 100 Dollar für eine Ersatzflasche ausgeben möchten.

Weniger offensichtlich ist, was Ökonomen „Opportunitätskosten“ nennen – was man aufgibt, wenn man sich für eine Sache entscheidet und nicht für eine Alternative. Wer zum Beispiel ein Konzert besucht, der hat ganz herkömmliche Kosten für die Eintrittskarte – und noch dazu Opportunitätskosten, weil er sich in dieser Zeit nicht mit seinen Freunden treffen kann.

Die herkömmlichen Kosten schmerzen uns nun sehr, die Opportunitätskosten aber sind entgangene Gewinne, die den Menschen nicht so wichtig sind. Dabei machen wir dort oft den wahren Verlust. Deshalb lässt ein guter Entscheider bei jedem Problem sein System 2 auch über die Frage nachdenken: Wenn ich diese Entscheidung treffe, welche anderen Chancen verbaue ich mir dadurch?

5. Auf das Ende kommt es an

Von allem, was wir erleben, haben wir einmal sehr kurz etwas, während es passiert – und sehr lange in der Erinnerung. Darum hat sich Kahneman sehr dafür interessiert, wie Menschen sich an ein Erlebnis erinnern. Kurz zusammengefasst, klingt das noch nicht so spektakulär: Die Erinnerung hängt vom schönsten oder dem schlimmsten Moment des jeweiligen Erlebnisses ab – und von seinem Ende. So weit weiß das jeder Musiker, der seinen größten Hit beim Konzert erst in der letzten Zugabe spielt. Doch das Ganze kann abstruse Formen annehmen. Kahneman weiß zum Beispiel, dass Menschen eine Darmspiegelung besser bewerten, wenn der Arzt die Prozedur unnötig in die Länge zieht, im überflüssigen Teil am Ende aber sehr sanft ist. Wer das weiß, kann viele Ausflüge und Episoden entsprechend planen – so, dass es am Ende wirklich noch mal schön ist.

Ähnlich unzuverlässig wie die Erinnerung ist übrigens die Erwartung: Wer nach Florida zieht, hofft oft auf bessere Laune, weil das Wetter dort so schön ist. Tatsächlich geht es den Menschen dort nicht anders als in anderen Landstrichen. Nur wer vorher darüber nachdenkt, der überschätzt gerne den am Schluss doch recht geringen Einfluss solcher Unterschiede. Am Ende ist man dort am besten aufgehoben, wo man die meisten Freunde hat.