Ich möchte die affektiven Erlebensweisen der Scham und des Schuldgefühls mit zwei Modi menschlicher Existenz bzw. Existenzgefühls – dem Sein oder der Identität und dem Tun, dem Handeln – in Beziehung zu setzen. Dabei sind keine einfachen und eindeutigen Entsprechungen zu erwarten, vielmehr durchdringen und überschneiden sich sowohl die Affekte von Scham und Schuld als auch die Dimensionen von Sein und Handeln.

Scham und Schuldgefühl sind affektive Begleiter einer negativen Beurteilung des eigenen Selbst. Ein Schuldgefühl ist die – unrealistische – Annahme, jemanden zu schädigen; reale Schuld dagegen ist sozusagen objektiv, sie entsteht durch eine Handlung, die einem Anderen Schaden zugefügt hat. Die deutsche Sprache differenziert dementsprechend genau: „Ich bin mir einer (oder keiner) Schuld bewusst…“ – das wäre die Anerkennung realer Schuld. Oder sie sagt: „Ich fühle mich schuldig…“, und bezeichnet so ein Gefühl, das nicht unbedingt aus der Realität konkreten Handelns stammt, eher noch, wenn es nicht ganz irreal ist, zukünftiges mögliches Handeln beurteilt: Wenn ich das täte, würde ich mich schuldig machen; die Antizipation von Schuld wäre also eine sozial regulierende Funktion des Schuldgefühls. Die Scham dagegen verurteilt das Sein, das So-Sein oder So-gewesen-Sein, und auch sie übernimmt Regulationsfunktion sozialer Beziehungen (vgl. Hilgers 2006). Das Erleben aller verschiedenen Dimensionen der Schuld, des Schuldgefühls und der Scham ist verbunden mit jeweils verschiedenen Instanzen, die die Qualitäten definieren bzw. hervorrufen; diese Instanzen können außerhalb des Individuum oder in ihm lokalisiert sein. Schuldig spricht das Gesetz oder der Richter; wird die Schuld nicht geleugnet oder sonst abgewehrt durch Rationalisierung oder Verkehrung ins Gegenteil, folgt die Schuldanerkennung, verbunden mit dem Affekt der Reue; beides übrigens Bedingungen der Resozialisierung des schuldigen Täters. Die Instanz, die Schuldgefühl hervorruft, befindet sich innen, im Selbst, es ist das Über-Ich, sein bewusster Anteil das Gewissen. Die Über-Ich-Bildung kann man als Bewegung von außen nach innen verstehen; die Wertvorstellungen und Verhaltensanweisungen, die seinen Inhalt bilden, waren nämlich einmal die der Eltern, die sie dem Kind mehr oder weniger freundlich vermittelten – Ferenczi (1938, S. 294) allerdings nennt „Erziehung Superego-Intropression seitens der Erwachsenen“. Die Über-Ich-Bildung (Freud 1930a) ist eines der wenigen Beispiele in Freuds Denken für ein objektbeziehungstheoretisches Geschehen, nämlich die Internalisierung von Eigenschaften äußerer Objekte.

Über-Ich und Gewissen machen also Schuldgefühl, indem sie ausgeführte oder geplante Handlungen beurteilen; sie sind für das Tun zuständig. Auch für die Scham muss man eine entsprechende Instanz annehmen, die nun aber das Sein beurteilt; diese Instanz ist das Ich-Ideal, das einen idealen Zustand des Ich oder des Selbst (vgl. Seidler 1995) bezeichnet, an dem sich das reale Selbst messen lassen muss. Fällt das Ergebnis negativ aus aufgrund der Diskrepanz von idealem und realem Selbst, entsteht der Affekt des Scham; genügt das Selbst den Anforderungen oder übertrifft es sie gar, entwickelt sich als ihr Gegenteil Stolz.

Die Psychoanalyse hat sich eher mit dem Handeln aufgrund von Triebbedürfnissen und den damit verbundenen Konflikten auseinandergesetzt, als mit dem Sein, der Identität, bzw. dem Identitätsgefühl. Heute setzt sich in der Psychoanalyse die Vorstellung der immanenten Intersubjektivität menschlicher Entwicklung und Zusammenlebens immer mehr durch. Neuere Ansichten berücksichtigen die reale Einwirkung der Bezugsperson auf die Über-Ich-Bildung des Kindes, ihre individuellen Wert- und Verhaltensvorstellungen (die ins Über-Ich einfließen), auch unbewusste Ideal-Vorstellungen der Eltern vom Kind (die zum Ich-Ideal beitragen), ja sogar das Begehren der Eltern dem Kind gegenüber, das zur Einschreibung seiner Triebausstattung führt, wie der geniale Grundgedanke von Laplanche es uns zeigt (Allgemeine Verführungstheorie, 1988).

Ob das Ich-Ideal nun als eine vom Über-Ich gesonderte Instanz gesehen werden soll, ist nicht entschieden. Wurmser (1990a, S. 133) meint: „Das Ich-Ideal, besonders das Bild des idealen Selbst, ist nur eine der Komponenten des Über-Ich… Es steht außer Frage, dass es bei der Scham ein inneres ‚Messen’ dessen gibt, was ist gegenüber dem idealen ‚Bild’ des Selbst, das weitgehend im Über-Ich verankert und in beträchtlichem Ausmaß unbewusst ist.“ Wir haben ja von Wurmser (1987; 1990b) gelernt, dass das Über-Ich keine Einheit ist, sondern aus vielen Teilen bestehen kann, die jeweils ganz verschiedene Wertvorstellungen enthalten können, die miteinander im Konflikt liegen. Zum Beispiel: „Sei erfolgreich! Aber verlass’ mich nicht!“ Ich denke aber doch, dass man beide Instanzen unterscheiden sollte. Das Gewissen beurteilt eindeutig das Verhalten, das Tun, nicht das So-Sein des Selbst. Chasseguet-Smirgel (1975) führt das Ich-Ideal auf das Bestreben zurück, den angenommenen primär-narzisstischen Zustand von vollkommener Ganzheit wieder zu erlangen; der Blick des Anderen wäre die Projektion dieser Forderung auf das Objekt. Allerdings hat die Säuglingsforschung kein psychoanalytisches Konzept derart wirkungsvoll in Frage gestellt wie das des primären Narzissmus, so dass es aufgegeben werden musste. Der Mensch ist von Anfang an mit der sozialen Umgebung in Kontakt, es gibt ihn nicht ohne den Anderen, wie Winnicott (1960, S. 50) sagt: Es gibt nicht so ein Ding wie das Baby, nämlich nicht ohne die Mutter, natürlich auch umgekehrt, keine Mutter ohne das Kind. Die Identität – und das ist ein Gefühl, jemand zu sein – ist das ganze Leben über das Ergebnis der positiven und negativen Rückmeldungen der äußeren Objekte und deren Internalisierung. Einen Begriff von sich selbst und vom eigenen Wert, dem Selbstwert, wie die deutsche Sprache sagt, erhält das Kind durch die Spiegelung durch die Mutter, durch den „Glanz im Auge der Mutter“ (Kohut 1971; Winnicott 1967). „Diese Beziehung vermittelt dem Säugling ein Gefühl des Seins bzw. der Identität. Das Gefühl der Identität beruht auf der Fähigkeit der Mutter …, jemand zu sein, ‚der ist’, und nicht jemand, ‚der handelt’, bis das Kind bereit ist, das Handeln herbeizuführen.“ So erläutern Davis und Wallbridge (1981, S. 162) Winnicotts Gedanken.

Eine Entschuldigung befreit von auferlegter Schuld.

Diese Spiegelung hat visuellen Charakter, und auch die Scham ist immer mit dem Blick des Anderen (so das Buch von Seidler 1995) verknüpft worden, auch der Begriff des Ideals geht auf das griechische Idein (?de??) zurück, wie Wurmser (1990a, S. 134) es mitteilt: „In seinen wesentlichen Schichten hat dieses ‚ideale Bild’ deutlich visuellen Charakter.“ Der Scham erzeugende Blick enthält ein negatives, vernichtendes Urteil, das den Sich-Schämenden so, wie er ist, nicht akzeptiert, und dieser schlägt seinerseits die Augen nieder, da er dem Blick nicht standhält. Ein Aufbegehren gegen die Verurteilung ist nicht möglich, der Sich-Schämende ist auf die Beziehung angewiesen, identifiziert sich mit dem Urteil und internalisiert den Blick des Anderen, der zur innerpsychischen Instanz des Ich-Ideals wird, das genauso vernichtend urteilen kann wie das äußere Objekt. Schuld und Schuldgefühl dagegen ist mit dem Wort Vorwurf verbunden, Schuldvorwurf, etwas Falsches getan zu haben, und dieser wird verbal vorgetragen. Der Vorwurf trifft das Ohr. Der Vater spricht streng mit dem Kind, der Richter spricht ein Urteil und die entsprechende innere Instanz, das Über-Ich, spricht oft genug mit einer inneren, vorwurfsvollen Stimme: „Wie konntest du nur…“, das Selbst verurteilend.

Entschuldige, ich habe was zu erledigen.

Sandler und Mitarbeiter (Sandler et al. 1963;) haben die Zusammensetzung des Ich-Ideals bzw. Ideal-Selbst konzeptualisiert und es auf „das elterliche Ideal eines wünschenswerten und geliebten Kindes, wie es das Kind wahrnimmt“ (zit. bei Wurmser 1990a, S. 132) zurückgeführt. Besonders die Erwartungen der Mutter in Bezug auf die Kontrolle der Körperfunktionen spielen eine herausragende Rolle, und Scham trifft später besonders auf das So-Sein des Körpers.

Benimmt sich das Kind nicht so wie von der Mutter erwartet, wird es halt verbrannt.

Boucicaut Master and workshop, Giovanni Boccaccio, Laurent de Premierfait, fol. 241, A Jewish Woman Devouring Her Child during the Siege of Jerusalem, Concerning the Fates of Illustrious Men and Women, c. 1413-15, Courtesy of Getty Museum, Los Angeles.

Die Erwartungen werden nicht einmal besonders dezidiert im Einzelnen vermittelt, sie sind vielmehr Projektionen eines globalen idealen, auch unbewussten Bildes auf das Kind. Wurmser (1990a, S. 132) betont den „Doppelcharakter von Außen und Innen, trotz des Prozesses der Internalisierung“, und in der Tat, das innere Auge schielt auf die Beurteilung von außen. Das ganze Leben lang geschieht eine Abgleichung zwischen Innen und Außen; besonders peinlich ist es, wenn beide im negativen Urteil übereinstimmen; das Schamgefühl verstärkt sich durch die Vorstellung, jemand habe das Peinliche gesehen und geächtet. Ein Ziel jeder Therapie wäre nicht nur Modifikation eines unrealistisch strengen Über-Ichs, sondern auch die Relativierung übermäßiger Idealvorstellungen vom eigenen Selbst.

Scham und Schuld gehören zur conditio humana; die Genesis des Alten Testaments verbindet das Wissen um Gut und Böse mit der relativen Freiheit der Entscheidung und damit Schuldfähigkeit des Menschen. Schuldig wird er letztlich durch die Notwendigkeit, Kultur gegen die Natur, aus deren selbstverständlicher paradiesischer Einbettung er vertrieben wurde, zu setzen und sie damit unvermeidlich zerstören zu müssen. Scham gab es im Paradiese nicht; erst nach der Vertreibung schämten die Menschen sich ihrer Nacktheit, sahen sich so, wie sie waren. Fromm (1976, S. 122f.) verbindet den Schamaffekt mit dem Erkennen der Getrenntheit, der Unterscheidung der Geschlechter und dem Erwerb des Reflexionsvermögens, Reflexion seiner selbst und der Anderen: „Sie empfinden die tiefste Scham, die es gibt; einem Mitmenschen ‚nackt’ gegenüberzutreten und sich dabei der gegenseitigen Entfremdung, der tiefen Kluft bewusst zu sein, die sie voneinander trennen. … Welcher Sünde haben sie sich schuldig gemacht? Einander als getrennte, isolierte, egoistische Menschen gegenüberzutreten, die ihre Trennung nicht durch den Akt liebender Vereinigung überwinden können. Diese Sünde ist in der menschlichen Existenz verwurzelt.“ Fromm verknüpft hier also Scham und Schuld (Sünde). Wenn man die Genesis als Metapher sowohl für die Phylogenese des Menschen als auch für die Ontogenese des Individuum (Hirsch 1997) versteht, ist es nur folgerichtig, den Beginn des Schamgefühls mit der Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstreflexion, der Erkenntnis des eigenen Seins, im zweiten Lebensjahr anzusiedeln. Ebenso wird auch ein über die bloße Strafangst hinausgehendes Schuldgefühl von dem Bewusstsein, ein getrenntes, handelndes Individuum zu sein, abhängen.

Es ist nicht leicht, die Affekte von Scham und Schuldgefühl zu beschreiben und sie darüber hinaus voneinander zu differenzieren. Schuldgefühl kann mit leichter Verstimmung bis hin zur Verzweiflung verbunden sein, es enthält im Wesentlichen einen Vorwurf, und zwar den einer moralischen inneren Stimme, falsch gehandelt zu haben oder handeln zu wollen. Scham dagegen kann die ganze Existenz in Frage stellen, vernichtend erlebt werden; Scham hat einen körpernahen Charakter, man möchte im Boden versinken, um nicht gesehen zu werden, man schlägt die Augen nieder, vor allem errötet man wie um noch einen weiteren Grund zu liefern, beschämt zu werden oder sich zu fühlen. Allerdings hat Scham auch eine regulierende Funktion; in einer milderen Form hilft sie, Selbst-Objekt-Grenzen zu stärken, dem Begehren des Anderen Grenzen entgegenzusetzen, sich selbst über eigene Bedürfnisse und eigenes Wollen klarer zu werden.

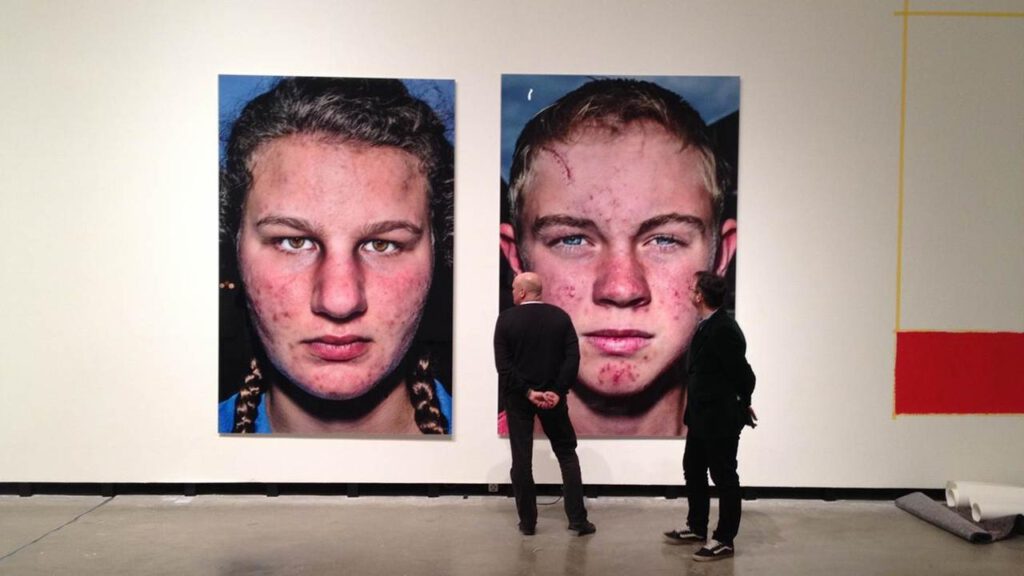

Ausstellung „Die innere Haut“ Scham mit Charme

Die Ausstellung „Die innere Haut – Kunst und Scham“ im Museum Marta Herford stellt Fragen zum Schamgefühl unserer Gesellschaft. Mit sinnlichen und berührenden, aber auch humorvollen Arbeiten untersucht die Ausstellung, inwiefern es heute eines besonderen Rüstzeugs bedarf oder das Teilen von Intimitäten ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugen kann.

Die Bilder „Jamie“ und „Julie“ des New Yorker Fotografen Bruce Gilden aus dem Jahr 2014 sind in der Ausstellung „Die innere Haut – Kunst und Scham“

Ein Phänomen erscheint auf den ersten Blick nur der Scham vorbehalten und nicht für das Schuldgefühl zu gelten: Sich für einen Anderen, mit dem man verbunden und identifiziert ist, dessen So-Sein aber mit dem eigenen Ideal-Selbst nicht übereinstimmt, zu schämen. Das Kind schämt sich für die Schwäche der alkoholkranken Mutter und ihre fehlende Selbstkontrolle, und schämt sich besonders, wenn diese Eigenschaft der Mutter öffentlich bekannt wird. Es könnte gleichgültig sein, wenn sich der Partner in der Öffentlichkeit zum Beispiel unkontrolliert aggressiv zeigt, aber wegen der identifikatorischen Verbundenheit schämt man sich für ihn, gleichzeitig auch für sich, denn einen solchen Partner hat man ja gewählt, und es ist, als ob man insgeheim wüsste, dass er auch einen eigenen verborgenen Anteil repräsentiert. Tragisch die Scham eines kleinen Kindes, das den Vater durch Tod verloren hat – Scham über die Schwäche, die fehlende Allmacht des Vaters, aber auch gleichzeitig über die negative Ausnahme-Identität, ein Kind ohne Vater zu sein, die ihn aus der Einheit mit den glücklicheren Kindern heraushebt und ihn so sichtbar macht.

Aber es gibt doch eine Parallele zum Schuldgefühl: Ich meine das paradoxe Phänomen, dass die reale Schuld des Täters vom Opfer introjiziert und durch eine unterwerfende Identifikation mit dem Aggressor (Ferenczi 1933; Hirsch 1996; 1997) zum Schuldgefühl wird, verbunden mit Selbstwerterniedrigung, während der Täter jede Schuld von sich weist und in völliger Übereinstimmung mit sich selbst – also auch ohne Scham – lebt. Der Sinn dieses letztlich selbstschädigenden Mechanismus für das Opfer ist, dass es sich im Täter einen zum Überleben notwendigen Mächtigen erhält, der nicht schlecht und schuldig ist, ein Kind oft genug die Eltern, der Gefolterte den Folterer, den einzig Mächtigen, von dem paradoxerweise Rettung zu erwarten ist (vgl. Eissler 1968). Übrigens schämt sich der nach dem Krieg geborene Deutsche nicht nur der Schandtaten, die die Elterngeneration zu verantworten hatte, sondern er leidet auch an einem (kollektiven) Schuldgefühl, als hätte er etwas Übles getan, trotz seiner späten Geburt.

Die Doppelgesichtigkeit der Scham, die Dialektik von äußerem Blick des Anderen und der Entwertung durch die Innere Instanz, kann völlig irrelenvant werden, wenn die Selbstwertvernichtung von Außen mit übermäßiger Gewalt verbunden ist. Die Folter zerstört ein noch so realistischwohlwollendes Selbst-Ideal. Extremformen der Beschämung und Erniedrigung wirken auf den Körper ein, stundenlanges Strammstehen nackter Gefangener in der Kälte stellt man sich vor, Erzeugung größter Schmerzen, durch die der Wille und jedes Identitätsgefühl gebrochen werden. Neben dem Verlust des Urvertrauens in die Welt und die Mitmenschen (vgl. Améry 1966) entsteht eine tiefe Scham, derart zum Opfer geworden zu sein, unabhängig vom vordem bestehenden Selbstwertgefühl; schwere Gewalt wie Folter verändert die Identität, also das Sein des Menschen.

Überlebenden-Schuldgefühl

Der Name Niederland (1961; 1966; 1981) ist mit dem Begriff des Überlebenden-Schuldgefühls (survivor guilt) untrennbar verbunden, das er als Grundlage für das Überlebenden-Syndrom ansieht, eine Krankheitseinheit, die geprägt ist von Apathie, Depression, Selbstzweifeln und –vorwürfen, Depersonalisationsgefühlen sowie vielfacher Somatisierung. Die Überlebenden klagen sich an für ihr „Versagen“, die Familie nicht gerettet zu haben, obwohl absolut keine Möglichkeit auch nur der geringsten Beeinflussung gegeben war. Oder sie beschuldigen sich, die Mutter verlassen zu haben, obwohl beide, Mutter und Tochter, gleichermaßen ohnmächtige Opfer der Selektion gewesen waren (Beispiel Niederland 1981, 420). Sehr häufig tritt zum Überlebenden-Schuldgefühl ein Gefühl tiefer Scham hinzu, so dass beide sich kaum differenzieren lassen: Der 15jährige Elie Wiesel (1960, S. 142) hat im KZ wegen eines Fliegeralarms seinen schwerkranken Vater zurückgelassen; als er wieder zu sich kommt, denkt er an seinen Vorteil: „‚Wenn ich ihn nicht finde! Wenn ich dieses tote Gewicht los würde, damit ich mit allen Kräften für mein eigenes Überleben kämpfen könnte und mich nur noch um mich zu kümmern brauchte!‘ Und schon empfand ich Scham, Scham für das Leben, Scham um meinetwillen.“ Die Scham unterscheidet aber Täter und Opfer: Elie Wiesel (1960, S. 303) sagt: „So ist die Welt: Die Scham plagt nicht die Henker, sondern die Opfer.“ Auch Primo Levi (1986) hat das Überlebenden-Schuldgefühl in die Nähe einer Scham gerückt, an der Stelle eines Anderen, vielleicht Besseren, zu leben, einer Scham auch, ein Mensch zu sein und als solcher fähig zu dem undenkbar Grausamen, dessen Opfer die KZ-Gefangenen waren. Meines Erachtens ist die globale oder primäre Identifikation mit dem Täter auch für die tiefe Scham verantwortlich, eine Überlebens-Scham, von der Niederland (1981, S. 420) spricht. Auch Amati (1990, S. 737) vermutet aufgrund der in der Gegenübertragung bei der Therapie von Extremtraumatisierten auftretenden Scham, „dass sich zu seinem guten Teil der Scham zurechnen lässt, was man gemeinhin das Schuldgefühl der Überlebenden nennt…“

Basisschuldgefühl

Wie beim Überlebendenschuldgefühl, das ja nicht einer Tat, sondern dem Sein, und zwar Opfer-Sein, entspringt, gibt es ein häufig anzutreffendes Schuldgefühl, dass die bloße Existenz, das Sein der betreffenden Menschen als schuldhaft erleben lässt. Wieder scheint es sich in die Vorstellung, dass das Sein Scham hervorruft, wenn es negativ bewertet wird, Schuldgefühl aber verurteiltem Handeln entspricht, nicht einzufügen. Es ist aber nicht Scham, sondern eindeutig Schuldgefühl, als hätte der Betreffende durch schuldhaftes Handeln erstens seine eigene Existenz bewirkt, und zweitens, als hätte er die ihm Nahestehenden durch sein Da-Sein in große Schwierigkeiten gebracht, die er nun zu verantworten habe. Für diese Schuldgefühlform habe ich den Begriff Basisschuldgefühl (Hirsch 1997) vorgeschlagen. Man kann sagen, Scham bezieht sich auf das So-Sein, das Basisschuldgefühl auf das Da-Sein.

Einmal darauf aufmerksam geworden, wird man Symptomatik wie Mutlosigkeit, Depression, Sichnichts-Zutrauen, fehlendes Selbstwertgefühl bis hin zur latenten oder offenen Suizidalität oft auf ein solches globales Schuldgefühl zurückführen können, für das keine eigentliche Begründung zu erfahren ist. Marcinowski (1924, S. 19; Hervorhbg. orig.) macht eine Bemerkung, die auf ein Basisschuldgefühl hinweist: „Ist es nicht auffallend, dass wir uns schuldhaft verantwortlich fühlen oft auch für etwas, für das wir gar nichts können, und was gänzlich unserer Einfluss-Sphäre entrückt ist, z.B. für Eigenschaften, für körperliche Mängel und Unschönheiten und dergleichen mehr, kurz dafür, dass man so ist?“

In der Literatur finden sich häufig Hinweise und Beschreibungen, ohne dass aber ein solches Schuldgefühl in einen theoretischen Kontext eingeordnet würde. Kogan (1990, S. 76) zum Beispiel schreibt: „Seit Beginn ihres Lebens fühlte sich Josepha der Mutter gegenüber schuldig. Sie war schuldig durch ihre bloße Existenz, da ihre Geburt die Verschlechterung des labilen Gesundheitszustandes der Mutter verursacht hatte.“ Eine Patientin aus meiner Praxis sprach von der Grundschuld, überhaupt geboren worden zu sein, und von der Pflicht der Wiedergutmachung: pflegeleicht sein, sich anpassen.“ (Hirsch 1987, S. 102). In diesen Beispielen ist die Unerwünschtheit des Kindes deutlich erkennbar; die Eltern machen keinen Hehl daraus, werfen den Kindern direkt die bloße Existenz vor, beschuldigen sie, dass sie selbst ihr Leben den Kindern opfern, bei diesem Mann bleiben mussten, die Karriere aufgeben und auf die Freuden des Lebens verzichten mussten etc. Eine Beschämung aber findet nicht statt.

Für den Ursprung des Basisschuldgefühls nehme ich zwei Formen des Nicht-Gewolltseins an: 1. Die Existenz des Kindes ist nicht gewollt; 2. Die Eltern wollten zwar ein Kind, aber es ist nicht das „richtige“; so wie es ist, wird es abgelehnt, z.B. ist auch heute noch „nur“ ein Mädchen, oder es kann in keiner Weise ein gestorbenes und inzwischen idealisiertes Geschwister ersetzen, versagt naturgemäß als „Ersatzkind“ (Hirsch 1997). Für meine Begriffe zeigt das scheinbar paradoxe Phänomen des Basisschuldgefühls den entscheidenden Einfluss der sozialen Umgebung, denn ein solches Schuldgefühl ist das platte Abbild (durch Introjektion und dann Identifikation verinnerlicht) des Schuldvorwurfs durch die Eltern, die die Verantwortung für das eigene Unglück dem ungefragt gezeugten Kind (Ferenczi 1929) zuschieben. Es ist offenbar leichter, ein Schuldgefühl zu ertragen, als derartig tiefgehende existentielle Beschämung, denn Schuld bedeutet, wenn auch falsch, gehandelt zu haben, selbst aktiv gewesen zu sein, so dass die ohnmächtige Passivität der Beschämung oft durch das Gefühl eigener Schuld abgewehrt wird.

Die schwerste Form traumatisierender Gewalt in der Familie ist der sexuelle Missbrauch gerade wegen der verwirrenden Vermengung kindlicher Liebe zu den Eltern und deren gewaltsamer Umdefinition in eine dem Kind unbekannte Sexualität der Erwachsenen. Neben der Schuldübernahme durch die unterwerfende, dem Täter Recht gebende Identifikation mit dem Aggressor, findet sich häufig der Gedanke, das Opfer haben den Täter evtl. durch eigenes Verhalten verführt, habe also etwas schuldhaft getan, auch wenn es damals ein kleines Kind gewesen war. Schwere Schuldgefühle, auch ein Anteil an realer Schuld, wenn es die dann Jugendliche betrifft, die sich eigentlich besser abgrenzen können müsste als ein Kind, treten wegen der Kollaboration mit dem Täter auf, wenn nämlich das im allgemeinen emotional bedürftige Opfer es auch gewollt hatte, auch wegen der erweckten eigenen Lust dabei. Hier findet sich stets eine Komponente massiver Scham, nämlich so gewesen zu sein wie der Täter, nicht in der Lage gewesen zu sein, anders als dieser, zu verzichten, eine Abhängigkeits-Scham (Wurmser 1990a). Entsetzliche Scham kann entstehen, wenn Missbrauchsopfer aufgrund des traumatischen Introjekts und der Identifikation mit ihm wiederum Schwächere sexuell missbrauchen.

Eine Patientin, die in der Frühadoleszenz Opfer des inzestuösen Agierens des Vaters gewesen war, erinnerte sich mit sehr peinlichen Gefühlen daran, dass sie den vor ihrer verschlossenen Tür bettelnden Vater stets schließlich doch eingelassen hatte, wohlwissend, dass genau das geschehen würde, was sie auf keinen Fall geschehen lassen wollte. Zwei Jahre nach Therapiebeginn „gestand“ sie, dass sie einmal wie in Trance ihren sechs Jahre jüngeren Neffen, der zu Besuch gekommen war, im Schlaf masturbiert hatte und, als er aufwachte und fragte, was sie da mache, genau die Worte wählte, die der Vater damals ihr gegenüber aussprach: „Da ist gar nichts, schlaf’ weiter.“ Neben den heftigen Schuldgefühlen empfand sie eine entsetzliche Scham, wie der Täter gewesen zu sein, die in der Sitzung von heftigen Körpersymptomen begleitet war.

So wie in diesen Beispielen Schuldgefühl, Schuld und Scham gleichzeitig und ineinander verwoben auftreten, kann man Sein und Tun kaum noch unterscheiden, denn das Sein zeigt sich häufig im Tun. Das Handeln macht Schuldgefühl, oder wenn ein Schaden am Anderen oder an sich selbst eintritt, schuldig. Das Sein, und zwar so wie der Täter zu sein, erzeugt die Scham, auch wenn es die Tat war, die das Sein entlarvt hat. Häufig sagt oder denkt man dann: „Es ist mir passiert…“, oder: „Es kam aus mir heraus…, ich war (Sein!) wie fremdgesteuert…, ich habe die Kontrolle verloren“, anstatt zu denken: Ich habe es getan; und in der Tat ist es weniger ein Tun als ein So-Sein, dass es dazu kommen konnte.

Wie die Beschämung sich häufig gegen den Körper richtet, wird der eigene Körper in Zeiten der Identitätskrise, besonders der Adoleszenz, verwendet als Projektionsfläche, in der der Identitätsmangel, die Selbsterniedrigung und –entwertung gesehen wird, um eine eher diffuse Identitätsangst zu lokalisieren und konkreter zu machen. Die mehr oder weniger ausgeprägte Überzeugung, der Körper oder Teile von ihm seien missgebildet, wird als Dysmorphophobie bezeichnet; sie ist die Schamkrankheit der Adoleszenz, die zum Verstecken des Körpers und zu sozialem Rückzug führt. Die Missbildungsängste richten sich besonders gegen die sichtbaren primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, nämlich missgebildete, zu große oder zu kleine Sexualorgane zu haben, womit die Angst vor der Entwicklung einer sexuellen Identität des Jugendlichen ausgedrückt wird. Und die Sexualität ist schließlich der Schauplatz der Identitätskämpfe des Jugendlichen, wie sie auch der kräftigste Motor ist, ihn exogamisch aus der Familie hinauszutreiben. Die Aufgabe der individuellen Entwicklung wäre, sich in seinem Selbstbewusstsein derart neu zu ordnen und zu finden, dass man (überwiegend) wieder einverstanden sein kann mit seinem So-Sein, auch ohne die ursprüngliche Sicherheit der umgebenden Familie; wenn die menschliche Existenz auch nicht ohne Schuld denkbar ist, so bleibt doch immerhin die Möglichkeit, weitgehend Schuldgefühl und Scham(-gefühl) zu überwinden.

Es scheint so zu sein, dass der Körper so oft als Ursache der Scham bzw. Objekt der Beschämung herhalten muss, weil er so ist; man kann ihn erst einmal durch ein Tun nicht verändern. Andererseits ist der Versuch, Identitätsunsicherheit und damit Scham aufgrund des So-Seins zu bekämpfen, indem man den eigenen Körper mehr oder weniger destruktiv verändert, geradezu eine Zeiterscheinung (Hirsch 2004b). Unfähig, das Leben und das Sein zu verändern, wählt man den Körper als Schauplatz der Veränderung, als wäre nun das Selbst gut, wenn der Körper ideal gestaltet wäre. Das Spektrum der Körperinszenierungen (Hirsch 2004b) reicht von der harmlosen Verwendung von Kosmetika über das häufige Piercing und Tätowieren der Jugendlichen bis hin zu Selbstverletzungen und bleibenden Verstümmelungen. Scham und Schuldgefühl finden sich dabei erst einmal nicht, vielmehr häufig ein Stolz, ein Mittel gefunden zu haben, etwas zu tun: „Das ist mein Körper, und ich kann mit ihm machen, was ich will!“ Erst das Gefühl von Abhängigkeit und Wirkungslosigkeit dieses Mittels lassen Schuldgefühl und Scham entstehen.

Eine Borderline-Patientin mit schwerem Selbstbeschädigungssyndrom träumte kaum. Jetzt hatte sie aber einen Traum: Sie sitzt in meinem Wartezimmer, ich komme herein, da verwandelt es sich in eine große Küche. Der Abwasch ist voll von schmutzigem Geschirr; ich sage ihr ziemlich barsch, sie solle erst einmal abwaschen. Ich habe Essen gekocht, aber es waren noch 15 Kinder da, die alle essen wollten. Sie selbst bekam nichts zu essen, weil sie etwas falsch gemacht hatte. Soweit der Traum. Sie fragt sich skeptisch, was an dem Traum denn noch als Wunscherfüllung interpretiert werden könne. Es stellt sich aber nach und nach heraus, dass eine Wunscherfüllung wenigstens darin liegt, dass sie etwas tun konnte, also abwaschen als Bild für die Rollenumkehr in der Familie. Auch wenn sie etwas falsch gemacht hat: Daraus resultiert zwar ein Schuldgefühl, das aber doch besser ist als Scham, so zu sein, denn daran kann sie nichts tun. Da sagt sie: „Ich konnte doch nichts dafür, dass ich so war wie mein Vater!“ Die Mutter hatte immer zu ihr gesagt: Du bist unmöglich, du bist genau wie Vater! Ich kann zu dem, was sie sagt, nicht viel beitragen, schweige also, da bricht es aus ihr heraus: „Sie lassen mich am ausgestreckten Arm verhungern!“ Im Traum hatte ich etwas gekocht, aber für die anderen Kinder, nicht für sie; sie muss verhungern. Selbstbeschädigung ist etwas, was sie tun kann, um mich in einen anderen Zustand zu versetzen als den, in den ich in der Gegenübertragung geraten bin, nämlich für sie dazusein, sie anzuerkennen, auch für sie etwas zu tun.

Liebesbeziehungen

Je näher man sich kommt, desto weniger kann man das Sein verbergen; man wird so geliebt, wie man ist, und wenn die Liebe abnimmt, versucht man vergeblich, etwas zu tun oder wenigstens zu erfahren, was man falsch gemacht hat. Die Frage: „Was habe ich getan, dass du mich nicht mehr liebst?“ enthält die Hoffnung, dass wenigstens etwas hätte bewirkt werden können oder vielleicht auch noch in Zukunft getan werden könnte. Die Antwort: „Du hast gar nichts getan…“ wirft den anderen auf sich selbst zurück, da sie bedeutet: „Du bist nicht so, dass ich dich lieben kann…“ Viele Dichter und Schriftsteller haben erkannt, dass das Tun das Sein nicht ersetzten oder verändern kann. Kafka (1952, S. 168) schreibt in seinem Brief an den Vater: „Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen wollen, hinnehmen, in dieser unsichern Welt erhalten und gar noch ein wenig führen ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. Dass es scheinbar so vielen leicht gelingt, ist kein Gegenbeweis, denn erstens gelingt es tatsächlich nicht vielen und zweitens ‚tun’ es diese Nichtvielen meistens nicht, sondern es geschieht bloß mit ihnen; das ist zwar nicht jenes Äußerste, aber doch noch sehr groß und sehr ehrenvoll (besonders da sich ‚tun’ und ‚geschehen’ nicht rein voneinander scheiden lassen).“

Auch Freud (1914d, S. 50) wusste davon, denn er spricht von der „Übertragung [auch eine Art Liebesbeziehung, M.H.], die sich… einstellt, obwohl sie von keinem… herbeigeführt wird.“ Und die Philosophie erkennt längst die Grenzen der Freiheit zu Handeln; Jaspers (1957, S. 44) schreibt über Augustin: „In der Freiheit unseres Handelns ist die Grunderfahrung: Ich will, aber ich kann nicht mein Wollen wollen. … Ich liebe, aber wenn ich nicht liebe, kann ich keine Liebe in mir schaffen.“ Eine Patientin sagte: „Ich kann meinen Freund nicht ändern, er ist nun mal so. Aber ich kann mich wehren, wenn er mir ‚was tut!“

Therapeutische Aspekte

Eine Patientin, Frau A., klagt, sie wisse nicht, was sie tun solle am Wochenende. Ich denke, eigentlich fragt sie, wer sie ist, dass sie es nicht weiß. Wäre sie eine Jugendliche, hätte sie auch fragen können, ich weiß nicht, was ich werden will, oder: wie ich mich verlieben soll. Frau A. klagt über Langeweile, sie habe zu nichts Lust. Ich stelle sie mir als Adoleszente vor und sage: „Dahinter steckt die Angst, dass herauskommt, wer Sie sind, oder schlimmer, dass Sie niemand sind. Warum kann ein Kind nicht spielen; eigentlich kann jedes Kind spielen,“ sage ich. Frau A. beginnt zu weinen, sie weint und weint… Frau A. glaubt, dass es schon möglich wäre, etwas zu tun, sie wisse nur nicht, was; als sie sehen kann, dass es um sie selbst geht und nicht darum, was sie tun soll, kann sie sich in dem Kind finden, das wegen seiner endlosen Trauer nicht spielen kann.

Viele Patienten kommen in die psychotherapeutische Sprechstunde und sagen: „Ich weiß nicht, wie ich die Therapie machen soll.“ Hinter diesen Fragen steckt die Angst vor dem Sein, auf das es doch in der analytischen Therapie ankommt. Winnicott (1971, S. 81, 130) hat besonders zwischen Sein und Tun (being and doing) unterschieden. Grotstein (1990, S. 16) formuliert Winnicotts Vorstellungen in Bezug auf die Mutter-Kind-Beziehung so: „Es geht um die Dyade des passiven ‚seienden’ Säuglings (des normalen Prototyps des ‚wahren Selbst’), der auf intuitives (und stilles) ‚Halten’ angewiesen ist, und des ‚aktiven’, ‚tätigen’ Säuglings (des normalen Prototyps des ‚falsches Selbst’), der nach der Brust suchen und sie verwenden muss.“ Winnicotts Technik beruht eher auf dem Sein als auf dem Tun, wie Rudnytsky (1988, S. 427) eine Situation schildert, in der Winnicott lange stumm blieb: „Ich habe nichts zu sagen, aber wenn ich nichts sage, könnten Sie denken, ich bin nicht anwesend…“ Harry Guntrip (1975) hat über seine beiden Analysen bei Fairbairn und später bei Winnicott berichtet. Fairbarn habe korrekte Deutungen verwendet, etwa: „Sie wollen meine Funktion als Analytiker übernehmen…“, und hat damit das Tun repräsentiert. Winnicott dagegen betont das Sein: „Sie sind…, ich bin für Sie…“ Manchmal wehren sich die Patienten gegen die Ebene des Seins, des Winnicott’schen „being“. Eine Patientin ist am Anfang der siebenjährigen Analyse in einer völlig abhängigen Beziehung zu einem älteren Mann, der ihr jede eigenständige Aktivität autoritär verbietet. An einer Stelle sage ich: „Sie möchten nicht, dass so ein Verhältnis hier auch entsteht…“ Die Patientin antwortet ungehalten: „Nein, natürlich nicht, warum sollten Sie mich so behandeln!“ Zu einem späteren Zeitpunkt sage ich zu ihr, einen Über-Ich-Aspekt bezeichnend: „Ich bin für Sie jemand, der Ihnen auf die Schliche kommen will, Ihnen etwas nachweisen will.“ Sie antwortet, zustimmend: „Ja, warum tun Sie das?“

Winnicott (1971) hat in Playing and reality dem Modus des being eine weibliche Konnotation des Seins gegeben, dem doing eine männliche des Handelns. Das Eins-Sein der primären Identifikation geschehe mit dem weiblichen Anteil des Säuglings, die Objekt-Beziehung mit dem männlichen Anteil, denn diese setze eine Unterscheidung von Ich und Nicht-Ich voraus. Winnicott (1971, S. 84; Übersetzung M.H.) kommt zu dem Schluss: „Ich habe auf die künstlich getrennten männlichen und weiblichen Elemente geblickt und gefunden, … dass ich auf Objekte gerichtete Impulse … mit dem männlichen Element assoziiere, während ich finde, dass das Charakteristikum des weiblichen Elements im Kontext der Objektbeziehung Identität ist, indem es dem Kind die Basis des Seins und dann später eine Basis für ein Selbstgefühl verleiht… Nun möchte ich sagen: ‚Erst nach dem Sein kommt das Tun und Mit-einem-getan-Werden. Aber am Anfang steht das Sein’.“ Objektgerichtetes Handeln, auch zur Triebbefriedigung, ist für Winnicott im männlichen Bereich angesiedelt, denn es will ein Ziel (Orgasmus) erreichen. Die seins-betonte Aktivität ist wie ein Spiel (ebda S. 98), das sich selbst genug ist und kein Ergebnis erwartet.

Erlich (1991; 2003) wendet Winnicotts Unterscheidung auf die Therapie an. Holding und Containing seien die Parameter des Being-Modus, „Themen des ‚Being’ (sind) ihrer Natur nach keiner Deutung zugänglich und (fügen) sich ihr nicht, da die Deutung das Beispiel der ‚Doing’-Modalität schlechthin ist.“ (Erlich 1991, S. 322). Ich möchte ergänzen, dass zum being in der Therapie auch das Spiel, und zwar eines ohne besonders Ziel gehört, Spiel also im Gegensatz zur Deutung (vgl. Hirsch 2004a, S. 159 f.), wie Winnicott (1971, S. 38, Übersetzung M.H.) es auch gesagt hat: „Psychotherapie findet in der Überschneidung zweier Bereiche des Spielens statt, dem des Patienten und dem des Therapeuten. Psychotherapie hat mit dem Spielen zweier Menschen zu tun.“ Auchter (2004, S. 55) schreibt in einer Arbeit über Winnicott: „Im Möglichkeitsraum geht es um Sein und nicht Haben, um Sein und nicht Machen.“ Deutet der Therapeut an den being-Bedürfnissen des Patienten vorbei, wird das Ergebnis Frustration und Stagnation sein, auch Intellektualisierung; aber auch umgekehrt: Es kann ja auch um die Intentionen, Handlungen und Ziele des Patienten gehen und nicht um sein bloßes Sein. Oft aber vertreten sich die Modi einander, das kann eine Funktion haben, die notwendig und zu respektieren ist:

Im Erleben einer in der Kindheit narzisstisch gestörten Patientin bin ich seit geraumer Zeit – und nicht nur in ihrem Erleben, sondern tatsächlich aus Gegenübertragungsgründen – jemand, der sie nicht versteht, sie nicht begleitet, der stumm und vor allem abwesend ist (das ist mein being). Tatsächlich schweifen meine Gedanken ab, oder Müdigkeit stellt sich ein, was sie immer sofort spürt. Sie empfindet nun eine Aufgabe, mich dahin zu bringen, dass ich für sie da bin: Das ist eine Rollenumkehr sozusagen im vorsprachlichen Bereich. Der Säugling müsste etwa denken: Wie kriege ich die Mutter dazu, dass sie meine Bedürfnisse – die ich selber noch gar nicht richtig kenne – erspürt und präsent ist. Zu dem Aspekt, dass sie etwas tun müsse, um mich lebendig zu machen, fällt mir, bezogen auf ein späteres Entwicklungsniveau, die Geschichte mit der Aktentasche ein: Der unglückliche, schüchterne, nie richtig geliebte Junge denkt, wenn ich dem Lehrer die Aktentasche trage („doing“), dann wird er mich mögen. Das tut der Lehrer natürlich nicht, sondern mag die lebendigen, natürlichen, in gewissen Grenzen auch frechen und kreativen Kinder viel lieber. Der unglückliche Junge brauchte eigentlich eine dicke, mütterliche, gutmütige Lehrerin, die ihn an ihre Brust drückt und einfach da ist und gar nicht viel redet. Was der Junge aber erreicht, ist, dass der Lehrer ihn wenigstens beachtet, ihn auch lobt, wie brav und angepasst er ist, und so muss er mit der Rede, dem Tun, des Lehrers zufrieden sein. Und genau das scheint mir hier zu passieren: Die Patientin bringt mich schließlich in jeder Sitzung doch dazu, zu reden, wenn sie auch mit dem Ergebnis der Rede nicht einverstanden ist. Sie kann sie nicht nachvollziehen, ihr Gesicht drückt Ablehnung, Nichtverstanden-Werden aus. Wenn ich sie wiederum darauf anspreche, sagt sie: „Nein, nein, ich will schon, dass Sie reden, es füllt mich an; Hauptsache, Sie reden etwas, das füllt meine Leere…“

Oder das Beharren auf einem Modus ist eine massive Abwehr, den anderen zuzulassen, wie in folgendem Beispiel, in dem das sexuelle Handeln des Therapeuten das Sein der Patientin ersetzen sollte (vgl. Hirsch 2001): Eine Patientin, Frau K., die ihren Vater im Säuglingsalter verloren hatte, entwickelte eine heftige sexualisierte, aggressive Übertragungsbeziehung mit einem konkretistischen sexuellen Begehren. Sie ist extrem wütend, auf mich und sich selbst. Sie sei bescheuert, sich in ihrem Alter noch – in mich – zu verlieben. Sie bekomme ja doch nicht, was sie wolle! Frau K. steigert sich in ihre Frustrationswut, duzt mich, kommt mir körperlich nahe. Wütend schreit sie: „Du hast genau gewusst, wo ich hinkommen werde, genau geplant, dass ich mich verlieben werde! Du machst Frauen an wie mich, um sie dann fallenzulassen!“ Ich frage zaghaft, was ich überhaupt hätte tun oder lassen können, das bewirkt hätte, dass sie sich verliebt hätte? – „Hör‘ auf, das ist auch wieder so’n Trick! Du wusstest genau, dass es dazu kommt!“ Ich sage, es sei paradox, ich tue etwas, indem ich nichts tue. Aber ich sei wenigstens da… – „Sie sind überhaupt nicht da, Sie lassen mich hängen!“ Nach mehrfachem Insistieren, ob das Zusammenschlafen und ein Orgasmus, den ich ihr machen soll, wirklich das ist, was sie wolle – vielleicht habe ich ihr etwas anderes versprochen und nicht gehalten – weint sie heftig: „Ich habe es satt, Knochen zu sammeln, ich will nicht mehr.“ Knochen sammeln bedeutet, auf die Suche nach dem Vater zu gehen. Ich sage ihr, dass ihr Vater versprochen hat, ein Vater zu sein, allein indem er sie gezeugt hat. Das Versprechen hat er nicht gehalten. Deshalb die große Wut, sie weiß nicht wohin damit. Zum Schluss der Sitzung sagt sie noch versöhnlicher: „Jedenfalls haben Sie es ausgehalten.“ Rückblickend kann ich sehen, dass ich ihrer Forderung, etwas zu tun, nur mein allerdings ziemlich hilfloses Sein entgegensetzen konnte. Ich rettete mich in der beschriebenen Situation mit Frau K. in das Konzept Winnicotts (1969), dass die Mutter die mörderische Aggression des Kindes überleben müsse, um ihm ein Gegenüber zu sein, von dem abgegrenzt es sich entwickeln kann, weil es dann nicht seinen eigenen überflutenden Aggressionen ausgeliefert bleibt.

In einer Zeit wie der unseren, in der Effektivität und Machbarkeit in hohem Kurs stehen, auch im Sinne von Optimierung von Selbstverwirklichung durch stimulierende, erregende Aktivitäten und „Events“, ist die Frage nach dem Sein, der Identität, gar nach dem „wahren Selbst“ (Winnicott) nicht aktuell. Dem gesellschaftlichen Trend entspricht das Bewusstsein der meisten Patientin, eine effektive Psychotherapie in möglichst kurzer Zeit durch den Fachmann, der etwas tun soll, zu erhalten, geradezu als Dienstleistung. Analytische Psychotherapie als Domaine der Reflexion des Seins gerade unter Vermeidung eines intentionalen, zielgerichteten Handelns gerät da leicht ins Hintertreffen. Entsprechend der Getrenntheit des Menschen von der Natur (Paradiesvertreibung) wird der Körper, die Körperfunktionen und die fehlende Kontrolle über sie sehr oft zum Gegenstand der Entwertung und damit der Scham als pars pro toto für das ganze Selbst. Schuldig wird der Mensch durch die relative Freiheit, über sein Tun zu entscheiden, auch die Notwendigkeit, sich gegen die Natur und die Mitmenschen zu behaupten. Heutzutage tritt an die Stelle der Reflexion des Seins häufig das Bedürfnis, möglichst effektiv zu handeln, die Defizite der Identität zu überspielen und so Scham zu vermeiden; ich kann aber auch nicht sehen, dass im Zeitalter der Machbarkeit nun allgemein die Neigung zum Schuldgefühl größer wird, im Gegenteil.

Literatur

Auchter, T. (2004): Zur Psychoanalyse des Möglichkeitsraumes ‚Potential Space’. Freie Assoziation 7, 37-58

Amati, S. (1990): Die Rückgewinnung des Schamgefühls. Psyche 44, 724 – 740

Améry, J. (1966): Jenseits von Schuld und Sühne. dtv, München, 1988

Chasseguet-Smirgel, J. (1975): Das Ichideal. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981

Davis, M., Wallbridge,D. (1981): Eine Einführung in das Werk D. W. Winnicotts. Klett-Cotta, Stuttgart, 1983

Eissler, K. R. (1968): Weitere Bemerkungen zum Problem der KZ-Psychologie. Psyche – Z. Psychoanal. 22, 452-463

Erlich, S.(1991): Die Erlebnisdimensionen „Being“ and „Doing“ in Psychoanalyse und Psychotherapie. Z. psychoanal. Theor. Prax. 6, 317-334

Erlich, S. (1998): Ein Fall von Vatermord? Reaktionen Jugendlicher auf die Ermordung von Yitzhak Rabin. Psychoanalytische Blätter 9, 8-29, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen

Erlich, S. (2003): Über Einsamkeit, Narzissmus und Intimität. Forum Psychoanal. 19, 5-17

Ferenczi, S. (1929): Das unwillkommene Kind und sein Todestrieb. Schriften zur Psychoanalyse, Bd. II, Fischer, Frankfurt a. M., 1972

Ferenczi, S. (1933): Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Schriften zur Psychoanal. Bd. II Fischer, Frankfurt a. M., 1972; Neuaufl. Psychosozial-Verlag, Gießen

Ferenczi, S. (1938): Bausteine zur Psychoanalyse. Bd. IV. Huber, Bern, Stuttgart, Wien, 2. Aufl. 1964

Freud, S. (1914c): Zur Einführung des Narzissmus. G. W. X

Freud, S. (1914d): Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. G. W. X

Freud, S. (1917e) Trauer und Melancholie. G. W. X

Freud, S. (1923b): Das Ich und das Es. G. W. XIII

Freud, S. (1930a): Das Unbehagen in der Kultur. G. W. XIV

Fromm, E. (1976): Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Grotstein, J. S. (1990): Einleitung: In: Little, M. I.: Die Analyse psychotischer Ängste. Zwei unorthodoxe Fallgeschichten. Klett-Cotta, Stuttgart, 1994

Guntrip, H. (1975): My experience of analysis with Fairbarn and Winnicott. How complete a result does psychoanalytic therapy achieve? Int. Rev. Psycho-Anal. 2, 145-156

Hilgers, M. (2006): Scham. Gesichter eines Affekts. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen

Hirsch, M. (1987): Realer Inzest. Psychodynamik des sexuellen Missbrauchs in der Familie. Springer: Berlin, Heidelberg,, 3. Aufl. 1994

Hirsch, M. (1989): Der Objektaspekt des Autoerotismus. In: Hirsch, M. (Hrsg.) Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktiven Körperagierens. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1989, Neuaufl. Psychosozial-Verlag, Gießen, 1998

Hirsch, M. (1996): Wege vom realen Trauma zur Autoaggression. Forum Psychoanal. 12, 31-44

Hirsch, M. (1997): Schuld und Schuldgefühl – Zur Psychoanalyse von Trauma und Introjekt. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht

Hirsch, M. (2001): Multiple Traumatisierung und sexualisierte Übertragung. Forum Psychoanal. 17, 38-50

Hirsch, M. (2003): Das hypochondrische Prinzip – zur Psychodynamik der Hypochondrie und verwandter Erscheinungen. In: Nissen, B. (Hrsg.): Hypochondrie. Eine psychoanalytische Bestandsaufnahme. Psychosozial-Verlag, Gießen

Hirsch, M. (2004a): Psychoanalytische Traumatologie – Das Trauma in der Familie – Psychoanalytische Theorie und Therapie schwerer Persönlichkeitsstörungen. Schattauer, Stuttgart

Hirsch, M. (2004b): Körperinszenierungen – über Parallelen des Körperagierens bei den „Naturvölkern“, zeitgenössischen Jugendlichen und pathologischen Formen. Forum Psychoanal. 20, 367-378

Hirsch, M. (2004c): Gedanken zum Schwinden der Attraktivität analytischer Gruppenpsychotherapie: Gruppenpsychother. Gruppendyn. 40, 163-177

Jaspers, K. (1957): Die großen Philosophen, Bd. 1. Daraus: Augustin. Piper, München, 1976

Kafka (1952): Brief an den Vater. Fischer, Frankfurt am Main

Kogan, I. (1990): A journey to pain. Int. J. Psycho-Anal. 71, 629-640. Deutsch: Z. Psychoanal. Theor. Prax. 6, 62-78 (1991)

Kohut, H. (1971): Narzissmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen. Suhrkamp, Frankfurt am Main , 1973

Laplanche, J. (1988): Die allgemeine Verführungstheorie und andere Aufsätze. Edition Diskord, Tübingen

Laufer, M., Laufer, M. E. (1984): Adolescence and developmental breakdown. Yale Univers. Press, New Haven, London

Levi, P. (1986): Die Untergegangenen und die Geretteten. Hanser, München, Wien, 1990

Marcinowski, J. (1924): Schuldgefühle. Anthropos-Verlag, Prien

Niederland, W. G. (1961): The problem of the survivor. J. Hillside Hosp. 10, 233-247 und in: Krystal, H. (ed.) 1968): Massive psychic trauma. Intern. Univers. Press, New York

Niederland, W. G. (1966): Ein Blick in die Tiefen der „unbewältigten“ Vergangenheit und Gegenwart. Psyche 20, 466-476

Niederland, W. G. (1981): The survivor syndrome: Further observations and dimensions. J. Am. Psychoanal. Ass. 29, 413-425

Ornstein, A. (1986): The holocaust: reconstruction and the establishment of psychic continuity. In: Rothstein, A. (ed.): The reconstruction of trauma. Its significance in clinical work. Int. Univers. Press,

Madison, CT Rudnytsky, P. L. (1988): Redefining the revenant. Guilt and sibling loss in Guntrip and Freud. Psychoanal. Study Child 43, 423-432

Sandler, J. (1960): Zum Begriff des Über-Ichs. Psyche – Z. Psychoanal. 18, 721-743; 812-828 (1964/65)

Sandler, J., Holder, A., Meers, D. (1963): The ego ideal and the ideal self. Psychoanal. Study Child 18, 139-158

Seidler, G. H. (1995): Der Blick des Anderen. Eine Analyse der Scham. Verlag Internat. Psychoanalyse, Stuttgart

Wiesel, E. (1960): Die Nacht zu begraben, Elischa. Ullstein, Frankfurt a. M., Berlin, 4. Aufl. 1992

Winnicott (1960): Die Theorie von der Beziehung zwischen Mutter und Kind. In: Winnicott, D. W. (1965): Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. Kindler, München, 1974

Winnicott, D. W. (1967): Mirror-role of mother and family in child developemant. In: Playing and reality. Tavistock, London, 1971

Winnicott (1969): The use of an object. Int. J. Psychoanal. 50, 711-716

Winnicott, D. W. (1971): Playing and reality. Routledge, London, 1991

Wurmser, L. (1987): Die Flucht vor dem Gewissen. Springer, Berlin, Heidelberg

Wurmser, L. (1990a): Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten. Springer, Berlin, Heidelberg

Wurmser, L. (1990b): Über-Ich- und Abwehranalyse einer masochistischen Perversion. Jahrbuch Psychoanal. 26, 135-214