Es ist ein Paradox: Trotz großer medizinischer Fortschritte, bleiben Patienten mit ihren Schmerzen oft allein. Schlägt eine Behandlung nicht an, wird häufig sogar suggeriert, es liege am Patienten. Dabei senden Schmerzen immer eine Botschaft. Und man kann lernen, sie zu verstehen.

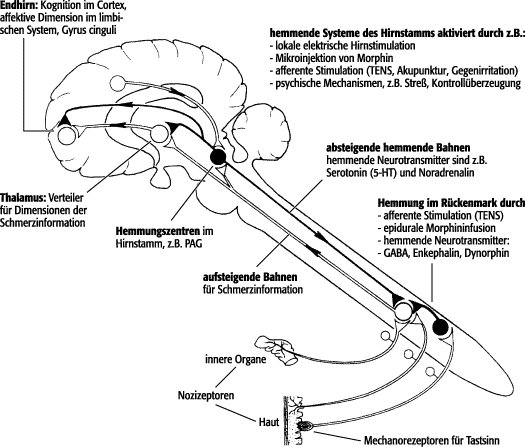

Die über die Nerven hereinkommenden elektrischen Impulse werden im Rückenmark (Farbtafel) und Gehirn (Farbtafel I) auf komplexe Weise verarbeitet:

Abb.: Stark vereinfachte anatomisch-funktionelle Übersicht über das Schmerzsystem. Erregungen aus Nozizeptoren werden auf Rückenmarksneurone umgeschaltet. Die Konvergenz von Haut- und Eingeweide-Afferenzen dort erklärt die Headschen Zonen. Schmerzinformation wird im Rückenmark durch lokale und absteigende Hemmungssysteme kontrolliert. Aufsteigende Schmerzbahnen leiten die Schmerzinformation zum Gehirn. Dort erfolgen die Einbindung in die vegetative Regulation (Hirnstamm, Hypothalamus), die kognitive (Cortex) und affektive (limbisches System, vor allem Gyrus cinguli) Verarbeitung und die Wahrnehmung. Hemmungssysteme, die vor allem im Hirnstamm gut untersucht sind, werden durch viele Schmerztherapieverfahren vermehrt aktiviert. Eine Funktionsschwäche der Schmerzhemmung im ZNS trägt zur erhöhten Schmerzempfindlichkeit und zum chronischen Schmerz bei.

Das trifft für die Meldungen aus allen Sinnessystemen (Sinnesorgane) zu, auch für die nervösen Schmerzinformationen. Es gibt in unserem Gehirn jedoch kein eigentliches Schmerzzentrum. Deshalb ist es nicht möglich, durch einen hirnchirurgischen Eingriff die Schmerzempfindlichkeit zu beseitigen. Nervöse Schmerznachrichten lösen Vorgänge in mehreren Hirnbereichen aus, die zu den vielfältigen und individuell unterschiedlichen Wahrnehmungen, Gefühlen (Emotionen) und Reaktionen führen, deren Gesamtheit wir als Schmerzen erleben. Es kommt 1) zu weitgehend automatischen körperlichen Reaktionen, also motorischen Reflexen, Blutdruckanstieg, Ausschüttung von Stresshormonen; 2) zu bewussten Wahrnehmungen, die stark unseren Gefühlshaushalt verändern; 3) zu verstandesmäßigen Bewertungen und Reaktionen (wir nehmen z.B. ein Schmerzmittel ein oder gehen zum Arzt). Unter diesen Dimensionen des Schmerzes kann man bei Mensch und Tier arttypische motorische, vegetative, affektive und kognitive Elemente unterscheiden.

Zumindest in einer Hinsicht waren die ‚Heilverfahren‘ des Mittelalters fortschrittlicher als die moderne Medizin. Sie wiesen dem Gespräch zwischen den Patienten und ihren mal mehr, mal weniger kundigen Quacksalbern einen großen Raum zu. Heute eine Seltenheit, zogen Heiler von Haus zu Haus und mussten schon aufgrund fehlender diagnostischer Mittel genau zuhören, was ihr Gegenüber plagt.

Vielleicht sind wir doch ganz zufrieden mit unserer modernen Medizin – Anwendung eines Einlaufs mit Hilfe eines Klistiers

Hinzu kam: Ohne Krankenhäuser blieben Leidende oft bis zum Tod Teil eines engen Verwandtschaftskreises. Jeder musste sich zwangsweise mit dem Schmerz auseinandersetzen.

Und heute? Zwar mag die Wissenschaft in ihrem Bemühen, ihn, den Ursprung so vieler Qualen, zu beseitigen auf sämtlichen Feldern weit vorangeschritten sein, die psychosozialen Komponenten dahinter hat sie jedoch lange sträflich vernachlässigt. Wer in der Spätmoderne mit körperlichen wie seelischen Schmerzen zu kämpfen hat, sieht sich oft allein, inmitten eines kaputt gesparten Gesundheitssystems und einer von Entfremdung bestimmten Gesellschaft.

Von 50 km/h auf 0 bremsen wir mit Stacheldraht. Wir Männer kennen keinen Schmerz.

Auf systemischer Ebene fehlt es an Psychotherapeuten, und im Privaten ist der Raum für Auseinandersetzungen mit Gebrechen längst verloren gegangen. Vor allem, weil sich die traditionellen Familienstrukturen aufgelöst haben und Schmerzarbeit mehr und mehr in sterile Institutionen – von Kliniken bis hin zu Palliativ- und Pflegeeinrichtungen – ausgelagert wurde. Das gemeinsame Ringen mit dem Schmerz, es ist uns allen im Laufe der vergangenen Jahrhunderte fremd geworden.

Mehr noch: Wir haben ihn aus unserer Mitte verdrängt. Wo sehen wir nämlich noch leidende Menschen? Weinen in der Öffentlichkeit ist verpönt und Handicaps erzeugen Scham. Insbesondere jene, die zudem mit chronischen Beschwerden leben müssen (etwa 30 bis 40 Prozent aller Schmerzpatienten), fühlen sich daher häufig missverstanden.

Die Insel des Philoktetes

Eindringlich in Szene gesetzt hat diese Entwicklung Bill Violas Werk „Observance“ von 2002. Auf verschiedenen Bildern hält sie die Reaktionen von Menschen beim Anblick Schmerzleidender fest. Wir treffen auf Gesichter des Entsetzens genauso wie voyeuristische Blicke.

Bill Viola „Observance“ 2002

Eine in das Ereignis eingreifende, helfende Handlung nehmen wir hingegen nicht wahr. Dieser Malus ist sinnbildlich für die aktuelle Ausgrenzung des Schmerzes, obgleich sie durchaus schon Vorläufer in antiken Mythen hat. Man denke nur an die Ignoranz gegenüber Philoktetes: Nachdem er von einer Schlange gebissen wurde und unaushaltbare Schreie von sich gegeben haben soll, verbannte ihn Odysseus auf die Insel Lemnos, wo er ein einsames Schicksal fristen musste.

Philoktetes

Dieses Eiland versteht sich als metaphorischer Kontrast zum allgegenwärtigen Like im frühen 21. Jahrhundert. In den sozialen Medien herrscht inzwischen ein auf instagramabler Dauereuphorie aufbauendes Menschenbild vor. Schick ist, wer sich stets potent und wohlhabend geriert und Fotos aus den schönsten Urlauben präsentiert.

Dass die Verdrängung des Schmerzes hinter diesem kulturellen Wandel auf veritable ökonomische Interessen zurückgeht, tritt im Lichte des umfassenden Leistungsdiktats unserer Epoche zutage. Gebrechen jedweder Art gleichen – ungeachtet steigender Zahlen von Burnouts und Depressionen – einem Störfaktor im Fluss von Daten und Geld.

Da die Palliativmedizin spätestens seit der Isolierung von Morphin 1803 verspricht, dass heute eigentlich niemand mehr Qualen zu ertragen habe, steigt zusätzlich der Erfolgsdruck auf die Patienten. Schlagen die Behandlungen nicht an, steht daher rasch der Vorwurf des Simulantentums im Raum.

„Wir reduzieren Probleme des Menschen auf Managementprobleme“, betont der Ethiker Giovanni Maio, „dem Patienten wird vermittelt, dass er sich um sein Schmerzproblem zu kümmern habe, um wieder reibungslos zu funktionieren … Der Imperativ der Kontrolle hinterlässt vor allem beim Patienten Gefühle des Versagens, ja bisweilen sogar Gefühle der Schuld. Er fühlt sich selbst verantwortlich dafür, dass er noch nicht beschwerdefrei ist, weil er vermeintlich etwas falsch gemacht“ hat.

Schmerz als (Selbst-)Erfahrung

Es gilt also das Credo: Die Dysfunktion muss ausgemerzt werden, so schnell wie möglich. Wir müssen und dürfen auch nichts aushalten. Doch was bedeutet Therapie als rasche ‚Problemlösung‘ für unsere Entwicklung? Der Anthropologe Alan Morinis hält schon in einem Aufsatz von 1985 fest, dass der Schmerz häufig die Zäsur zwischen der noch unschuldigen Kindheit und der Reife zum Erwachsenenleben bildet. Es sei nötig, ein Opfer zu erbringen, ja, selbst auch Erfahrungen des Opferseins zu sammeln. Schmerz vermag erst dadurch unsere Resilienz zu stärken.

Von nichts anderem erzählt beispielsweise die Körperkunst Marina Abramovićs. Seien es selbst zugefügte Wunden, gegenseitigen Schläge mit ihrem Partner Ulay oder nicht zuletzt ihre gefeierte Performance „The Artist Is Present“ (2010) im New Yorker MoMa, wo sie sich bewusst den Blicken der Besucher aussetzte – Schmerz offenbart sich für die 1946 in Belgrad geborene als Weg zur Selbstfindung, als Methode, um sich tief und unmittelbar zu spüren.

Rhythm 0 war im Jahr 1974 ein sechsstündiges Werk der Performance-Künstlerin Marina Abramović. Die Aufführung bestand aus Abramović, die stillstand oder sich anderweitig passiv verhielt, während das Publikum dazu eingeladen wurde, mit 72 Gegenständen, die sie auf einem Tisch ausgelegt hatte, alle möglichen Handlungen an ihr durchzuführen. Die Gegenstände umfassten unter anderem eine Rose, eine Feder, Parfüm, Honig, Brot, Trauben, Wein, Scheren, ein Skalpell, Nägel, eine Metallstange und einen geladenen Revolver.

Es gab keine Bühne und keine Trennung zwischen Künstlerin und dem Publikum. Nach ihrer Aussage bestand der Zweck darin, herauszufinden, wie weit das Publikum in dieser Situation gehen würde. Die Instruktionen an die Adresse des Publikums wurde auf dem Tisch ausgelegt.

Anweisungen:

Auf dem Tisch sind 72 Gegenstände, die man an mir, wie gewünscht, anwenden kann.

Aufführung:

Ich bin das Objekt.

Während diesem Zeitraum übernehme ich die volle Verantwortung. Dauer: 6 Stunden (20 bis 2 Uhr).

Der Fortgang wurde im Buch No Innocent Bystanders wie folgt wiedergegeben:

Es begann harmlos. Jemand drehte ihre Arme herum. Jemand schob ihre Arme hoch in die Luft. Jemand berührte sie auf eine einigermaßen intime Weise. Die neapolitanische Nacht begann sich zu erhitzen. In der dritten Stunde wurden all ihre Kleider mit Rasierklingen vom Leib geschnitten. In der vierten Stunde sondierten Rasierklingen ihre Haut. Jemand schnitt mit den selben Rasierklingen an ihrer Kehle, um das Blut abzulecken. Verschiedene kleinere sexuelle Übergriffe wurden an ihrem Körper ausgeführt. Sie verhielt sich ihrer Performance gegenüber so verpflichtet, dass sie sich weder einer Vergewaltigung noch einem Mord widersetzt hätte. Angesichts ihrer Willenlosigkeit, mit ihrem implizierten Kollaps der menschlichen Psyche, bildete sich im Publikum eine schützende Gruppe. Als eine geladene Feuerwaffe an ihren Kopf gehalten und ihr Finger auf den Abzug gelegt wurde, brach zwischen den Publikumsgruppen ein Kampf aus.

Abramović beschrieb die Ereignisse wie folgt:

Was ich dadurch lernte war… dass wenn du alles dem Publikum überlässt, dann kann es dich töten.

Ich fühlte mich geschändet: Sie schnitten meine Kleider auf, stießen Rosendorne in meinen Bauch, eine Person zielte den Revolver auf meinen Kopf, und jemand anderes nahm ihn wieder weg. Es entstand eine aggressive Atmosphäre. Nach exakt sechs Stunden, wie vorgesehen, stand ich auf und schritt auf das Publikum zu. Alle rannten weg, um einer tatsächlichen Konfrontation zu entfliehen.

Eine pervertierte Abwandlung dieser Praxis äußert sich in dem inzwischen großen Markt von SM-Praktiken. Um zu sich von einer inneren Leere zu befreien, streben viele nach dem künstlichen Schmerz. Aus dem Begehren nach dem Gegenüber als Grundbewegung des Sexuellen wird ein Begehren nach sich selbst. Man will des eigenen Körpers durch Sadomasochismus wieder gewahr werden.

Die Filmbranche formuliert diesen Exzess zur prickelnden Erotik der Verletzung à la „Fifty Shades of Grey“ um. Die Protagonistin dieses Streifens will den Körper als Ausnahmeerfahrung fühlen. Ausgeliefertsein entpuppt sich dabei letztlich nur als Bewährungsprobe für ein verunsichertes Ich. Schmerz bedeutet in diesem Werk Grenzerfahrung. Zugleich wird er aber relativiert. Vor allem verliert er seine Botschaft. Der Schmerz, er schmerzt nicht mehr. Erst recht nicht in Hollywoods Hochglanzästhetik, die das Individuum als unangreifbare, glatte Figur in Szene setzt. Schön, aber auch so allein.

„Schmerz ist Bindung“

Im Umkehrschluss sehen wir deutlich, wie wichtig das Weh in uns allen gerade in einer akut zu erlebenden Epidemie der Einsamkeit für unser Miteinander sein kann. So betont etwa der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Essay „Palliativgesellschaft“ (2020): „Schmerz ist Bindung. Wer jeden schmerzhaften Zustand ablehnt, ist bindungsunfähig.“ Indirekt hebt der Kulturkritiker hierbei auch auf einen Grundgedanken des Martyriums Jesu ab. Indem dieser bei seiner Kreuzigung härtester Gewalt ausgesetzt ist, werden wir (noch heute im Rahmen der Eucharistie) nicht nur zu Schauenden. Denn seine Wunden lesen sich als symbolische Eintrittsstelle für alle, die mit-leiden, die Passion als Compassion erfahren. Der Schmerz kann demnach Nähe herstellen und somit sogar als ein sozialer Grundpfeiler gelten.

Wir können durch ihn einander erkennen – und noch vieles mehr. Denn die wohl entscheidendste Funktion von Schmerz besteht in seiner erkenntnisstiftenden Macht. Auf ganz einfacher Ebene signalisiert er uns, wenn etwas in unserem eigenen Körper aus dem Lot geraten ist. Und wo er auf Ebene ganzer Gesellschaften wirkt, wie aktuell in seiner tausendfachen Potenzierung im Ukraine-Krieg, dort zwingt er uns zum Nachdenken. Gerade die Ungewissheit über seinen Ursprung und seine Heilung halten uns dazu an, im scheinbar Sinnlosen den Sinn zu suchen. Nicht selten müssen wir dabei feststellen, dass wir an den Rand des Erklärbaren kommen.

Doch allein der unentwegte Versuch hat seine Notwendigkeit, bereitet er uns doch auch darauf vor, die Unklarheit über das letzte Rätsel, das Sterben, anzunehmen. „Der Sinn des Todes nimmt seinen Anfang zwischen den Menschen“, sagt der Philosoph Emmanuel Levinas. Der Schmerz, den man gewissermaßen auch als dessen schleichenden Vorboten ansehen darf, ist deswegen auch eine Übung für den Umgang mit dem Absoluten. Umso mehr sollten wir ihm wieder mehr Platz in unserer Gemeinschaft gewähren. Er gehört zu uns, sensibilisiert uns dafür, warum jede traurige Minute überhaupt das Leben lebenswert macht. Denn ohne ihn würde den Menschen vor allem eines drohen: die Hölle des ewig Gleichen.