7. Repräsentationsformate für die frühkindliche Erfahrungswelt

Was immer wir hypothetisch unterlegen, sicher ist, dass der Gedächtniskomplex höchst wirksam ist. Eigentlich dürfte er aber nur physiologische, körperliche Repräsentanzen haben. Es gibt nun eine Gruppe von Analytikern, vor allem aus dem Umfeld der Kleinianer, die annehmen, dass sich unbewusste Phantasien als »psychischer Ausdruck der Triebe« von Geburt an entfalten und dass darüber hinaus das Ziel des Triebes, »diese Beziehung zum Objekt«, dem Charakter und der Richtung des Triebimpulses an sich und den mit ihm zusammenhängenden Affekten inhärent sei (Isaacs 2016 [1948], S. 560). Andere halten eine solche Vorstellung für abwegig oder zumindest für nicht nachweisbar. Bohleber et al. (2016) argumentieren schlüssig, dass es keine inneranalytische Möglichkeit geben kann, über die Faktizität dieser verschiedenen Vorstellungen zu entscheiden. Ich werde mich diesem Problem deshalb über die empirische Forschung nähern.

Oben hatte ich geltend gemacht, die Bindungsforschung zwinge uns

zu der Annahme einer hohen Wirksamkeit der frühkindlichen Erfahrungswelt. Die implizite Annahme der meisten Forscher ist wohl, dass es sich um einen wie auch immer gearteten Prägevorgang innerhalb des ersten Lebensjahres handeln muss. Ich will dies nicht ausschließen, aber die folgende Erklärung hinzufügen: Das elterliche Verhalten zum Messzeitpunkt, sei es nun vermeidend, ambivalent oder desorganisiert, hört nie auf, d. h. das Kind ist nach jeder Messung mit einer überbordenden Fülle der gleichen Verhaltensweisen konfrontiert. Es gibt keinerlei Grund zu der Annahme, dass ebendieses, den elterlichen Projektionen geschuldete Verhalten enden sollte. Ich schlage deshalb vor anzunehmen, dass die Erfahrungen von Beginn an wirkmächtig sind, dass jedoch erst mit zunehmender kognitiver Entwicklung und Reife und der Gewissheit, dass dies die Welt ist, in der die Kinder leben und nichts die Interaktionsfiguren ändern wird, für jedes Entwicklungsalter neue Repräsentationsformen entwickelt werden, die das gleiche Geschehen entwicklungskonkordant umschreiben und abbilden. Man könnte sagen, die böse Brust sei eine

nachträgliche Bebilderung der verweigernden Mutter. Ich persönlich

glaube, dass die frühesten Repräsentanzen nicht »Brüste«, sondern Gesichter, Stimmen und Gerüche sind. Hier haben wir die oben erwähnte semiotische Funktion, die aus der Phylogenese stammt und vom Kleinkind wahrgenommen und »verstanden« wird. Das mütterliche Gesicht ist der früheste Indikator für Vertrautheit (Bischof 1985) – in den von uns diskutierten Fällen eben einer schrecklichen Vertrautheit.

Erst wenn die Wolken schlafen geh’n

Kann man uns am Himmel seh’n

Wir haben Angst und sind allein

Gott weiß, ich will kein Engel sein

Gleichwohl spricht nichts gegen die Annahme, dass diese guten oder

schlechten Erfahrungen nachträglich mit optischen und anderen externen Wahrnehmungen und Repräsentanzen zum Beispiel als »Brust« oder in der Form von deanimierten Horrorobjekten eingefriedet werden (Moser 2012; Moser & Hortig 2016). Diese Bebilderung stellt eine erste, gleichwohl nachträgliche Form von Symbolisierung dar, die später auch der Traum benutzt.

Bereits Greenacre (1953) hatte in ihren Studien gezeigt, dass der spätere Kastrationskomplex die Neuauflage und Umformulierung einer systematischen Ausschaltung der sensorischen Repräsentation der Genitalregion des Kleinkindes durch den Affekt der Mutter voraussetzt. D. h., jedes Mal, wenn Frau A. bei der Stimulation der Genitalregion beim Wickeln Ekel gezeigt hat, wurde die sensorische Repräsentation der hochsensiblen Körperregion der Kohärenz – oder, wenn man so will, der Mutter – zuliebe geschwächt.

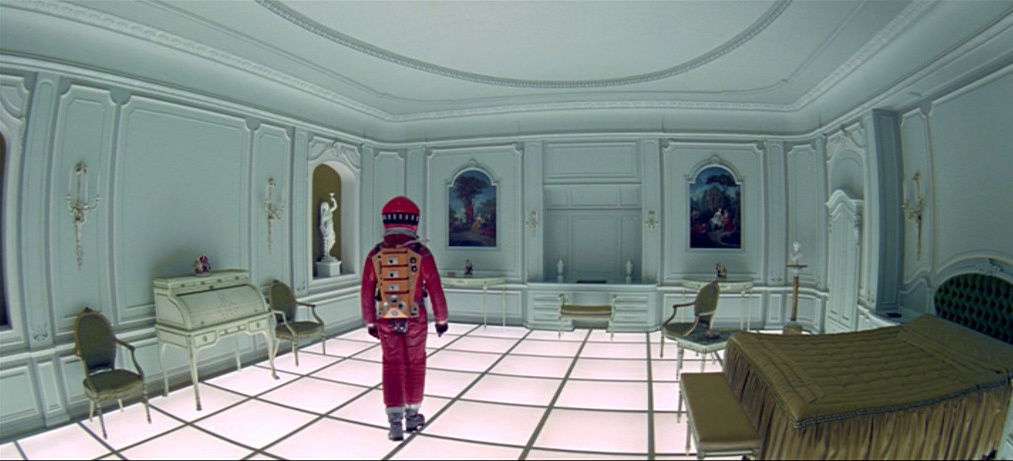

Das Gefangensein, der Autismus und die unendlichen Weiten, die psychotische Fragmentierung und Grenzauflösung schienen sich hier symbolisch und körperlich spürbar die Hand zu geben.

Ich nehme an, dass unsere Psyche aus solchen unterschiedlichen Interaktionsengrammen zusammengesetzt ist, dass wir aber mit der Entwicklung eines zentralen Ichs – ein Begriff, den Fairbairn eingeführt hat – zusehends in der Lage sind, den Zugriff auf sie wenigstens teilweise zu moderieren bzw. zu steuern (Celani 2010).

Moser (2009) beschreibt diese Organisationsform so:

»Alle Selbstmodelle werden in einem generalisierten, zeitlich und räumlich unabhängigen Selbstbild gebündelt, das in der Autobiographie des Subjekts zusammengefasst (verzerrt, ausgeschmückt und zensuriert) wird« (2009, S. 40 f.).

Das Selbst ist gewissermaßen die innere Folgeinstanz der mütterlichen Affektregulierung.

Ich gehe zusätzlich davon aus, dass die entsprechenden Beziehungserfahrungen sich nicht nur als Teilselbst abbilden, sondern als Engramme der dyadischen Interaktion mit dem Objekt, wie es damals wahrgenommen wurde. Man kann das verinnerlichte Objekt als Introjekt definieren, aber eine solche Annahme macht keinen Sinn ohne ein Subjekt, das bereit ist, sich ihm hinzugeben.

Celani (2010) beschreibt – Fairbairn folgend – solche sexualisierten,

destruktiven inneren dyadischen Interaktionsengramme als Geschehen zwischen dem antilibidinösen Ich und dem ablehnenden Objekt, die regelmäßig auch im Übertragungsgeschehen gefunden werden könnten – eine Beobachtung, die ich bestätigen kann.