Die meisten der psychoanalytischen Theorien zum Narzissmus sind

sehr komplex und häufig nicht leicht zu verstehen; will man die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der klinischen Theorie zur narzisstischen Persönlichkeit des Selbstpsychologen Heinz Kohut (1913 – 1981) und des Objektbeziehungstheoretikers Otto Kernberg (1928) wirklich verstehen, so braucht man Ausdauer und Opferbereitschaft.

Wir können von einer Prävalenzrate der narzisstischen Persönlichkeitsstörung von ca. 1% in der Allgemeinbevölkerung ausgehen. Der Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Maaz (2014) meint, heute eine »narzisstische Gesellschaft« ausgemacht zu haben, in der Kinder nicht mehr um ihrer selbst willen

geliebt, sondern nur noch auf Erfolg getrimmt werden, um sich in

dieser Konsum- und Wachstumsgesellschaft rücksichtslos durchsetzen zu können.

Dennoch glaubte ich zu verstehen, dass am Ende aller Wege zurück in die Kindheit eine große Frage steht: Wer hat mich so geliebt, wie ich bin?

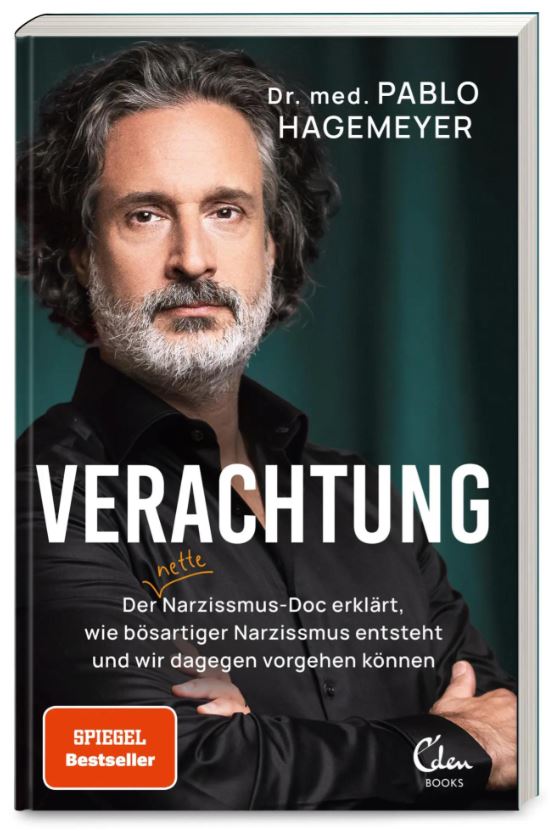

Großer sekundärer Narzisst (oben), kleiner primärer Narzisst (unten).

Wir müssen uns also um die Ursachen des aktuellen Verhaltens bemühen, um zu verstehen, warum verhält sich jemand so und welchem Zweck dient dieses Verhalten. Und noch mal Sarah King: »Um das Pathologische des Narzissmus zu erkennen, bedarf es eines Blicks über die geläufigen, dem breiten Volk bekannten Definitionen hinaus und des Einbezugs einer wesentlichen Komponente, die den Narzissmus zu einer Störung macht: die Verletzlichkeit. Morf und Rhodewalt (2001) definieren den Narzissten als einen Menschen mit einem grandiosen, aber verletzbaren Selbstkonzept. Seine Zerbrechlichkeit führt zur drängenden Suche nach permanenter äußerer Selbstbestätigung.«

Der grandiose und der vulnerable Aspekt

Die Gelassenheit, die es ermöglicht, mit der eigenen Verletzlichkeit

souverän umzugehen, hat ihren Ursprung in einer Phase des Lebens, in der selbst-regulatorische Fähigkeiten erlernt werden, um Schwankungen im eigenen Selbstwertgefühl auszugleichen. Das Lernziel des Kleinkindes ist es, nach einer unvermeidbaren Kränkung und Frustration in den eigenen Modus der Selbstwirksamkeit und Selbstkohärenz zurückzukehren. Diese Aufgabe nennen Morf und Rhodewalt (2001) »eine chronische Situation des Selbst-im-Bau-Zustands (self-under-construction)« (S. 178).

»Das Modell unterstellt, dass diese selbst-regulatorischen Prozesse

dazu da sind, ein gewünschtes Selbst aufzubauen oder zu erhalten und um Bedürfnisse nach Selbst-Einschätzung zu erfüllen. Wir argumentieren, dass die darunter liegende narzisstische Selbst-Regulation ein grandioses, aber doch verletzliches Selbstkonzept ist.« (S. 178) Das heißt vereinfacht gesagt: Die basale Verletzlichkeit eines Menschen, dessen zentrale Selbst-Bedürfnisse nach empathischer Spiegelung in der Kindheit nicht ausreichend erfüllt wurden, typischerweise durch elterliche Gleichgültigkeit, Ablehnung oder Vernachlässigung, wird durch die Entwicklung eines grandiosen Selbst überdeckt und garantiert so ein Weiterleben mit Schrammen auf der Seele.

Grandiosität ist das Pflaster für die Seelenwunde.

Da wir uns mit der Dialektik von frühkindlicher Verletzung und der

Konstruktion von Grandiosität in diesem Buch noch häufiger auseinandersetzen müssen, hier schon ein paar Assoziationen dazu:

Die Aspekte der Vulnerabilität: Diese Menschen klagen über geringen Selbstwert, Scheu, Scham, mangelnde Selbstwahrnehmung, chronische Gefühle von Demütigung und Abweisung und reagieren hypersensibel auf Kritik.

Die Aspekte der Grandiosität : Diese Menschen scheinen mit hohem

Selbstwert ausgestattet und leugnen Gefühle von Scham. Wir finden Anspruchsdenken, fehlende Empathie, Neid, grandiose Fantasien. Auch sie reagieren in hohem Maße kränkbar.

Interessant ist, dass die Nutzung und Ausgestaltung dieser kompensatorischen Grandiosität im Selbst-System durch einen seelisch verletzten Menschen in empirischen Studien (Russ et al. 2008), aber auch nach Augenschein in der klinischen Praxis, zu drei Prävalenztypen der NPS führte:

- grandios-maligne

- vulnerabel-fragil und

- exhibitionistisch mit hohem Funktionsniveau.

In anderen Untersuchungen verteilen sich die Subtypen der narzisstischen Phänomenologie auf die Bezeichnungen »offener« und »verdeckter« Narzissmus – eine Beschreibung, auf die ich später zurückkommen möchte.

Was am Narzissmus nun normal oder schon pathologisch ist, lässt sich so genau nicht sagen. Der Psychoanalytiker Heinz Kohut betrachtet den Narzissmus als normalen Aspekt der Selbst-Entwicklung. Narzisstische Bedürfnisse brauchen eine altersentsprechende Befriedigung für eine gesunde Entwicklung. Fehlt diese Befriedigung, entsteht der pathologische Narzissmus. Otto Kernberg befasste sich vor allem mit den grandiosen Aspekten des pathologischen Narzissmus. Das grandiose Selbst werde konstruiert, indem alle positiven und idealisierten Merkmale von sich und anderen zu einem unrealistischen Selbstbild kombiniert werden. Er rückt die NPS in die Nähe der Borderlinestörung. Beide Analytiker gehen vom Vorliegen eines primären Narzissmus beim Säugling aus und postulieren einen frühen Spaltungsvorgang. Diese beiden letzten Behauptungen bestreitet die Säuglingsforschung vehement und mit ihr Martin Dornes (2011 – „Der kompetente Säugling“) und Joseph D. Lichtenberg (1983)

Eine andere Gruppe von Eltern scheint derart mit sich selbst beschäftigt zu sein, mit der Beziehung, mit dem Beruf, den Hobbies usw., dass der Säugling für sie eine Belastung und auch eine Überforderung darstellt. Diese Kinder, die schon früh emotional vernachlässigt werden, können nicht die Gewissheit internalisieren, ich bin wichtig für meine Eltern und ich bin liebenswert – eine Voraussetzung, dass sich ein gutes Selbstwertgefühl bilden kann.

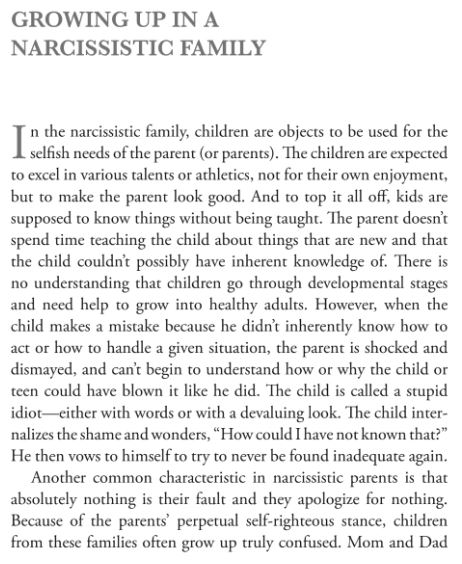

Meier et al (2011) schreiben, dass narzisstische Eltern dieses Typs alle Signale von eigenem Denken und Willen unterdrücken, weil sie als störend empfunden werden:

Diese Eltern können auch keinen Fehler zugeben oder sich für irgendwas entschuldigen. So lernt das Kind, dass Vater und Mutter unerreichbare „Götter“ sind, die alles richtig machen und Widerspruch sinnlos ist. „In der Tat haben narzisstische Eltern eine bemerkenswerte Eigenschaft, in Millisekunden die Sache einfach umzudrehen, und sie beschuldigen die Kinder für ihre eigenen Handlungen. Die Eltern haben das getan, weil die Kinder sie dazu „gedrängt“ haben. Die Kinder internalisieren ganz viel Angst und Selbstzweifel, die auf ihnen abgeladen wurden.

Gefangen in dieser Fremdabwertung von außen, machen sich diese Kinder das elterliche Fremdbild zum Selbstbild und finden sich selbst auch wenig liebenswert, dumm und überflüssig. Um in dieser kalten Atmosphäre zu überleben, beginnen sie sich zur Abwehr der Depression in grandiose Fantasien zu flüchten, in denen sie toll, unangreifbar und unabhängig sind. Beginnen sie diese überhöhten Selbstdarstellungen auszuleben, provoziert das weitere Entwertung und Herabsetzung durch die Beziehungsperson.

Vielleicht werden Sie sich gefragt haben, wo das Kind diese bemerkenswerten Fähigkeiten zur Hypnose, zum Ver-„Zaubern“ von relativ harmlosen Situationen in Horrorszenarien der Zukunft gelernt hat? Zum einen von den Eltern, die genau mit solchen Methoden das kind damals dahin dirigiert haben, wo sie es haben wollten: „Wenn Du das machst, dann ist Mama glücklich“, „Du bist bist böse und frech und nicht mein Sohn“ oder „Mein Kind macht so etwas nicht“ – das ist die sogenannte Alltagstrance, mit der die Erziehungsberechtigten arbeiten, damit das Kind sich ihnen anpasste und um die kindliche Entdeckerlust und das natürliche Bestreben nach Individuation zu begrenzen. Auch hier wurden Trancephänomene wie die Ausmalung einer bedrohlichen Zukunft („irgendwann wird Mama einfach weg sein“ = Pseudo-Orientierung in der Zeit), die Regression („du kannst das nicht, du bist noch zu klein“), positive Halluzinationen („es wird dir ganz schlecht gehen…“) usw. vom Erwachsenen genutzt. Sobald diese Strategien dann Erfolg zeigten, setzte das nun verinnerlichte Elternintrojekt diese Strategien von innen her im Über-Ich fort; die Trance-Strategie der Eltern war nun zur Selbst-Trance-Strategie geworden und gewährleistete die Anpassung.

Stephen Wolinsky, der sich dieser dunklen Seite des in einem Zeitloch festgefrorenen inneren Kindes in einem Buch gewidmet hat, schreibt abschließend dazu: „Die dunkle Seite des inneren Kindes hypnotisiert den Erwachsenen, so dass er in der Gegenwart so reagiert, als würde er sich in der Vergangenheit befinden. Das nenne ich die dunkle Seite. Das verletzte innere Kind missinterpretiert, misskonstruiert und missversteht viel von dem, was es sieht. Das kostbare innere Kind anzubeten, heißt, eine dunkle Seite zu ignorieren.“

Hannahs Bindungsverhalten wurde auf eine bestimmte Art geprägt: Sobald Hannah sich mit ihren Mitteln meldete und anzeigte, dass sie Hunger hatte, Nähe brauchte oder erschrocken war, in der aktuellen Situation (auf der Welt) zu sein, löste das eine unpassende Reaktion ihrer Eltern aus, auf die ich im folgenden näher eingehe. Hannahs wiederkehrendes kindliches Unwohlsein war für sie lebensbestimmend und wurde durch äußere Bedrohungen verschärft.

Zu den alltäglichen und normalen Bedrohungen durch die Nachbarskatze, ein kaltes Zimmer oder die mütterlichen Nikotinrauchschwaden kamen die nonverbalen Signale der Eltern: die Art, wie sie Hannah ansahen, betrachteten, sie hielten, sie kitzelten oder es unterließen, sie zu herzen und sie zu berühren. Es war merkwürdig: Hannahs Vater berührte sie nicht. noch nicht. Auch dadurch führte zunehmender Schreck zu mehr Stress im Kind.

Statt Nähe, Schutz und Versorgung zu erfahren, erlebte Hannah, wie so viele Kinder in den Achtzigerjahren und als Spätfolge der schwarzen Pädagogik in der NS-Zeit, eine Serie von Entbehrungserfahrungen. Sie wurde schreiend, strampelnd und quengelnd allein in ihrem Bettchen gelassen. Später wurde sie zur Strafe in ihrem Laufstall oder Sitz festgehalten, ohne dass ein Elternteil mit im Raum war.

So wird Angst im Kleinkind Hannah spürbar, gepaart mit dem drohenden oder realen Verlust der Eltern. die Sehnsucht und das Verlangen nach ihren Eltern lösten ihr problematisches bindungsverhalten aus. Gesteigertes Bindungsstreben wird also durch Stresserleben ausgelöst. Diese Mechanik ist universell und tief in uns Menschen verankert. Alles begann in Hannah selbst, denn sie sendete ihre Signale in die Welt durch ihr Glucksen, Lachen und Strahlen, aber auch durch ihr Wimmern, Schreien und Schluchzen.

Es war nun folgenreich, dass Hannahs Eltern nicht so ganz begabt darin waren, Hannah Nähe und Fürsorge zu zeigen, sodass Hannahs Stress sich nicht reduzierte. Hannahs Bindungsverhalten, also ihre Äußerungen in Geräuschen, Verhalten und dann später als Sprache, wurde nicht immer richtig von ihren Eltern erkannt. Es wurde nicht immer ideal darauf reagiert.

Es harmonierte nicht so gut zwischen Hannahs Bindungsverhalten und dem Versorgungsverhalten ihrer Eltern. Es wurde auf Hannahs Verhalten unpassend reagiert:

Hatte Hannah Hunger, wurde sie in den Arm genommen und durch ein Zischeln der Mutter getröstet. Schlief Hannah nicht im Kinderwagen, ruckelte ihre Mutter ihn teilnahmslos und etwas zu schnell ruckartig hin und her und sah apathisch aus dem Fenster. Hatte Hannah Angst, wurde sie gefüttert und bekam zu jeder Gelegenheit, in der sie schreckhaft war und eigentlich gekuschelt werden wollte, das Trinkfläschchen. Hatte Hannah Fieber, wurde sie ins Bett gepackt und schön zugedeckt. Sie fieberte dann noch mehr auf, aber das deutete ihre Mutter als gesund um. Stieß sich Hannah und brüllte vor Schmerz, packte ihre Mutter und schüttelte sie hin und her, statt sie liebevoll zu wiegen. Wurde Hannah laut, suchte ihr Vater unter Schimpftiraden das Weite und entfernte sich bewusst von ihr. Schrie Hannah besonders laut, bedeckte ihre Mutter ihren Mund mit der Hand und überstimmte Hannahs Schreien mit einem noch lauteren, hart gezischten: „Schrei nicht, schrei nicht!“

Hannah kam schon als Kind niemals in eine Situation, in der sie ihren Stress reduzieren konnte. Im Gegenteil ließen die Eltern, die zutiefst von der Richtigkeit ihres Verhaltens überzeugt waren, Hannah durchgehend in ihrem Stresszustand verharren. Ihre Eltern halfen ihr nicht dabei, sich selbst zu regulieren. So passte sich Hannah an und lernte das Falsche, nämlich bei Angst zu essen und bei Hunger sich ins Gesicht zu fassen, am Daumen zu lutschen und an ihren Fingernägeln zu knabbern. Hannah wuchs in einer wüste elterlicher Empathielosigkeit auf, in der zwar insgeheim ein Leistungsanspruch herrschte, der aber nur rudimentär über basale Zuwendungen wie Ernährung und Obdach organisiert wurde.

Hannahs Eltern waren emotional überfordert. Sie waren unbegabt darin, mit Emotionen gelassen umzugehen. Sie wussten nicht, wie man Konflikte in Ruhe klärt. Sie führten Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten auf eindimensionale Art. Es fehlte ihnen an emotionaler Breite, sie hatte nicht die Fähigkeit, Affekte wahrzunehmen und unterschiedlich dosiert auf sie einzugehen.

Hannah wusste nicht, warum ihre Eltern nervös wurden. Nur die Eltern fürchteten sich vor dem Verlust eines über Jahre erschaffenen Sicherheitsgefühls. Diese Angst stresste die Eltern ungemein. Und Stress wollten Hannahs Eltern nicht spüren. Stress wurde vermieden, denn er bedrohte ihre Sicherheit.

Hannahs Eltern hatten in mühevoller Kleinarbeit, durch Routinen und Regeln, ein harmonisches Idyll aus Sicherheit und Kontrolle erschaffen. Darin wurde die Angst vor einem Gefühl der Unsicherheit völlig verdrängt. Es war auch völlig unmöglich zu denken, dass man Unsicherheit gemeinsam aushalten und durchleben kann. Gemeinsam konnte und wollte man diese Angst vor der Unsicherheit nur vermeiden.