„Ich liebe dich“ – „Ich mich auch“ – Strategische Psychotherapie des narzisstischen Selbstmodus

Ausgehend von einer entwicklungstheoretischen Betrachtung der Persönlichkeit und ihrer Störungen und von einem systemtheoretischen Modell der Persönlichkeitsakzentuierung als „Attraktor“, wird der Begriff des Selbstmodus eingeführt, analog zu den Begriffen des state of mind, Ego-State und Schemamodus. Es wird unterschieden zwischen dem primären Selbstmodus, der alle angeborenen Merkmale und Fähigkeiten für die Lebensgestaltung verfügbar hat und sie in Interaktion mit der Umwelt optimal entwickeln kann und dem sekundären Selbstmodus, der einige dieser Merkmale unterdrücken und andere kompensatorische übermäßig elaborieren muss, um emotional zu überleben. Hinzugefügt wird die Heuristik eines tertiären Selbstmodus, der kognitiv und emotional so reif entwickelt ist, dass er Konflikte zwischen den beiden anderen Selbstmodi immer wieder lösen kann. Dies entspricht einer dialektischen Entwicklung, die darin resultiert, dass ein hoch entwickelter Erwachsener mit einem kindlichen und einem maladaptiven Teil des Selbst gut umgehen kann. In der Psychotherapie ist das der Teil des Selbst, mit dem ein Arbeitsbündnis geschlossen werden kann und muss. Davon ausgehend wird das Verständnis und die Entwicklungstherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und maladaptiver narzisstischer Persönlichkeitszüge dargelegt und diskutiert. Schemaanalyse und Funktionsanalyse münden in die narzisstische Überlebensregel als maladaptiver Systemregel. In der Beziehungsgestaltung wird wesentlich von Kohuts Grundhaltung ausgegangen. Interventionsmöglichkeiten, die diese Entwicklung fördern, werden vorgestellt und diskutiert.

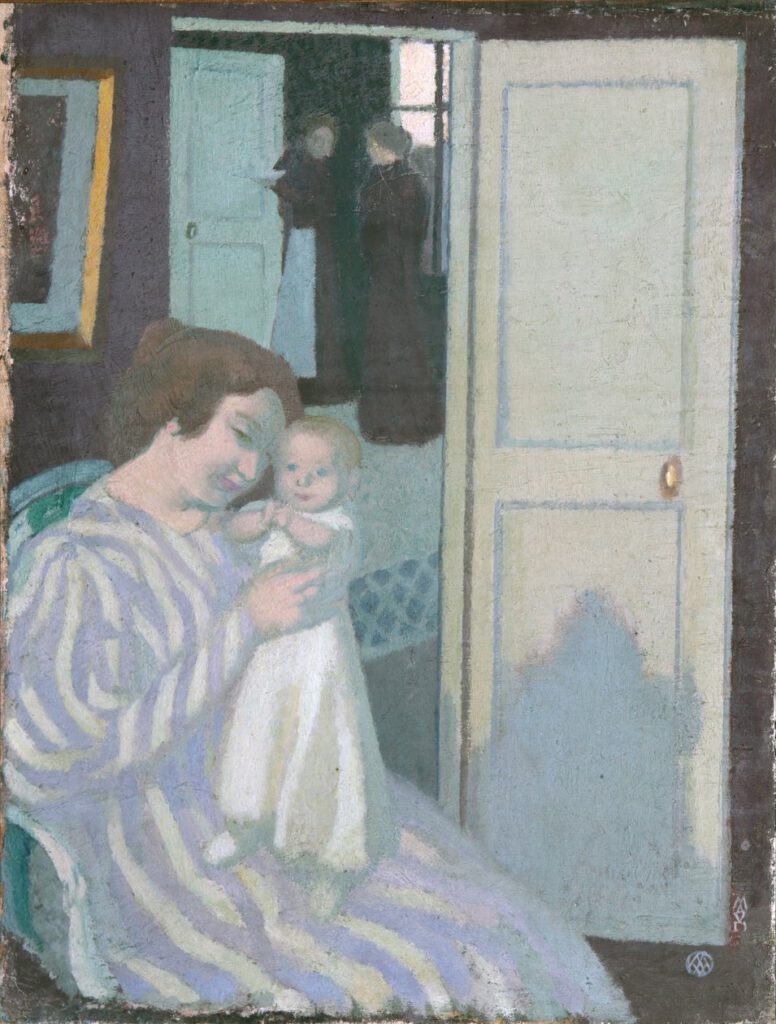

Mutter und Kind, 1895, Maurice Denis

Zu beiden Sätzen („Ich liebe dich“ und „Ich mich auch“) kann man nur achselzuckend sagen: „Schön wär‘s“. Auch wenn Narzissmus als Selbstliebe bezeichnet wird, so handelt der narzisstische Selbstmodus bzw. die narzisstische Störung der Persönlichkeit von Menschen, die es weder schaffen, sich selbst zu lieben, noch eine Beziehung zu Menschen zu bewahren, von denen sie geliebt werden. In den vorigen Beiträgen finden sich schon viele Beschreibungen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Von diesen ausgehend können wir gleich zu einigen ausgewählten Aspekten kommen. Das Beziehungs- und Liebesangebot eines anderen Menschen wird gern angenommen, aber nicht dankbar und nicht Liebe erwidernd, sondern hungrig einverleibt, konsumiert. Liebe erwidern geht nicht. Das macht auch letztlich die innere Einsamkeit aus, zu der sich nach dem Scheitern der Beziehung die äußere Einsamkeit hinzugesellt. Die Tragik der Persönlichkeitsstörung wird uns beim Narzissmus besonders deutlich. Bald müssen wir aber auch erkennen, dass er uns nicht in sein System der Selbst- und Beziehungsregulation hineinlässt. Heute geht die Tendenz der Narzissmus-Psychotherapie weg von Kernbergs Konfrontationsprinzip (1978) hin zu Kohuts (1976) Maxime der Empathie und Responsivität bezüglich der narzisstischen Bedürfnisse. Dies entspricht auch der Grundhaltung von Rogers (1983) und Pesso (2008; siehe auch Schrenker, 2008, und in diesem Buch). Auch Young nimmt bei der Borderline-Behandlung eine ähnliche Haltung ein (vgl. Sulz, 2007a).

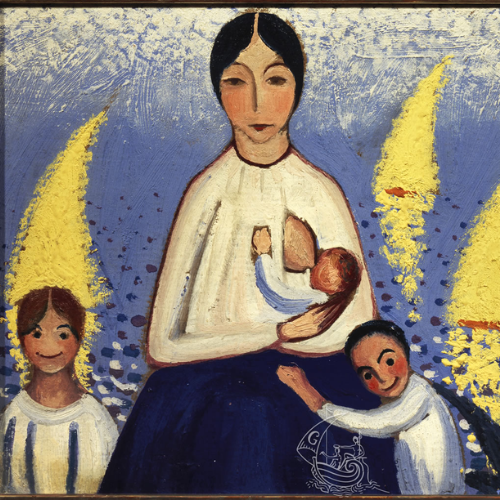

Mutter und Kind, Picasso

Pablo Picasso experimentierte in seinen Gemälden mit verschiedenen Stilen und Themen, die die Trends seiner Zeit sowie seine persönliche Stimmung widerspiegelten. Seine „blaue Periode“, die von 1901 bis 1904 dauerte, war von einer tiefen Depression geprägt, die den Künstler dazu führte, düstere Werke darzustellen, die Arme, Kranke und Vertriebene zeigten, aber auch viele Gemälde zum Thema Mutterschaft. Eines dieser Gemälde, das 1901 mit Pastellkreiden entstanden ist, zeigt ein monochromes, in Blautönen gehaltenes Bild, das ein Gefühl von Nostalgie und Melancholie hervorruft.

Das Thema Einsamkeit, Armut und Verzweiflung ist allgegenwärtig. Die Mutter und ihr Baby sitzen auf dem Boden, umgeben von einer leeren blauen Tapete. Trotzdem hält die Mutter ihr Kind fest, denn es ist das Wertvollste, was sie auf der Welt hat. Sie verkörpert Liebe und Mitgefühl. Dieses Werk ist eines der bewegendsten Werke von Picassos „blauer Periode“. Es trägt eine schwere emotionale Last in sich und seine Handlung drückt auf die Psyche. Diese Darstellung der Mutterliebe symbolisiert also die Liebe, die eine Mutter empfinden kann, und wird oft mit dem Muttertag in Verbindung gebracht. Sie wird auch verwendet, um diesen Tag der Liebe und familiären Bindungen zu feiern.

Kohuts Selbsttheorie des Narzissmus

Kohut (zitiert von Lachmann, 2014) erklärt die Entstehung einer narzisstischen Persönlichkeit aus der massiven Frustration zentraler Bedürfnisse in den frühen Eltern-Kind-Beziehungen. Das Kind braucht es, dass seine Mutter mit einem „Glanz in ihren Augen“ auf seinen Stolz und Exhibitionismus antwortet. Dies spiegelt die Bedürfnisse des Kindes nach affektiver Antwort, befriedigt ein zentrales Bedürfnis des Kindes und bestätigt es in seinem Selbstwert und in seiner Sicherheit. Wurde diese Bestätigung in der Kindheit nicht gegeben, so bleibt ein lebenslanges Bemühen um den Beifall der anderen und ein Verletztsein, wenn diese Antworten nicht erfolgen, was die extreme Abhängigkeit des narzisstischen Menschen von der Bewunderung anderer erklärt. Daraus entsteht das grandiose Selbst als innere Struktur, das Verletzbarkeit und Kränkbarkeit zeigt, wenn die benötigte Bewunderung ausbleibt. Das grandiose Selbst mit seinem unstillbaren Bedürfnis nach Bewunderung führt zu einer unentwegten narzisstischen Affektregulation, die zu Problemen in privaten und beruflichen Beziehungen führt. Von anderen Menschen wird verlangt, Selbstobjektfunktion zu übernehmen, also für die Befriedigung derjenigen Bedürfnisse zu sorgen, die selbst nicht befriedigt werden können.

In der Therapie frustriert der Therapeut diese Bedürfnisse nicht absichtlich, sondern es wird dem Patienten langsam möglich, sie in der Übertragung auszudrücken, worauf sie vom Therapeuten empathisch verstanden werden. Sie werden später phasengerecht frustriert und können so allmählich internalisiert werden. Der Therapeut versteht die Notwendigkeit der narzisstischen Bedürfnisse, pathologisiert diese nicht, so dass sie einen Platz im Repertoire des Menschen im Sinne von nützlichen Ambitionen erhalten können. Frustrationen sind in der therapeutischen Beziehung trotzdem unausweichlich. Diese wird dadurch immer wieder sehr strapaziert und oft auch unterbrochen. Gemeinsam wird nach der Ursache gesucht, und das Bedürfnis nach Bewunderung wird als Quelle des Ehrgeizes erkannt.

Mutter und Kind, Renoir

Das Werk „Mutter und Kind“ von Pierre-Auguste Renoir ist ein Ölgemälde auf Leinwand aus dem Jahr 1881 mit einer Größe von 121 x 85,4 cm. Es wird derzeit in der Barnes Foundation in den USA ausgestellt. Es zeigt eine Szene aus dem täglichen Leben einer Mutter, die ihr Kind in einem bürgerlichen Interieur stillt. Die beiden Hauptfiguren sind mit den typischen Merkmalen von Renoirs Frauen gemalt: Rundungen, Formen und hübsche Gesichter.

Renoirs Gemälde gehört zur impressionistischen Bewegung, die sich durch eine spontane Darstellung des Alltagslebens und der Natur auszeichnet. Obwohl das Werk nicht speziell mit dem Muttertag verbunden ist, wird es aufgrund seines Themas der Mutterschaft oft mit dieser Gelegenheit in Verbindung gebracht. Die sanften und zärtlichen Züge der Mutter und des Kindes zeugen von der Liebe und Zuneigung, die eine Mutter für ihr Kind empfinden kann, und erinnern damit an die unzerbrechliche Bindung zwischen Mutter und Kind, die man am Muttertag feiert. Renoir ist bekannt für seine zahlreichen Gemälde, die Szenen aus dem täglichen Leben darstellen, insbesondere aus der französischen Bourgeoisie, in denen er versucht, die Atmosphäre und Helligkeit des Augenblicks einzufangen. „Mutter und Kind“ ist eines seiner bekanntesten Gemälde zum Thema Mutterschaft und ein perfektes Beispiel für seinen charakteristischen impressionistischen Stil.

Kohut schrieb damals das Spiegeln der Mutter zu und das Bedürfnis, jemand zu idealisieren, dem Vater. Wir folgen zunächst seiner Vereinfachung. Für eine normale Entwicklung muss das Bedürfnis des Kindes befriedigt werden, im idealisierten Reich des Vaters akzeptiert zu sein. Einbezogen in Aktivitäten, die Vaters Stärke, Selbstvertrauen und Einzigartigkeit signalisieren, kann das Kind anfangen, diese Qualitäten in Besitz zu nehmen, und sie werden allmählich fester Bestandteil innerer Ideale. Gelingt es nicht, in Vaters idealisierter Sphäre eingeschlossen zu werden, wird eine andere Struktur gebildet – das idealisierte Eltern-Imago. Das wachsende Kind und später der Erwachsene sucht Menschen, die diese Qualitäten verkörpern, klammert sich an diese, fühlt sich vorübergehend einbezogen, wahrgenommen und akzeptiert. Sie sind seine Quelle des Selbstwerts, zu der sie immer wieder gehen müssen, um sich aus dem unerträglichen Gefühl der Nichtigkeit zu befreien. Immer wieder, weil sie den Selbstwert nicht bewahren können, er ihnen nach kurzer Zeit wieder verloren geht. Somit müssen sie von Neuem aus der Quelle schöpfen. Wahrscheinlicher ist es aber, dass die idealisierte Bezugsperson die narzisstischen Bedürfnisse nicht befriedigt und die Beziehung abgebrochen wird. So bleibt ein immer wieder scheiterndes Suchen nach Quellen des Selbstwerts.

Maternitat, Salvador Dali

Das Werk „Maternitat“ von Salvador Dali ist ein Gemälde, das eine Szene der Mutterschaft darstellt. Dieses Gemälde ist eine Hommage an den Muttertag und die Mutterliebe. Das Bild ist von Tönen in Blau und blassen Rosatönen dominiert und schafft eine ruhige und friedliche Atmosphäre. Im Vordergrund des Bildes sieht man eine Mutter, die ihr Kind zärtlich wiegt, während sie es hält. Das Baby ist in eine weiße Decke gewickelt und scheint sicher in den Armen seiner Mutter zu sein. Im Hintergrund ist ein Fenster zu sehen, das auf eine Berglandschaft blickt und eine friedliche Stimmung erzeugt.

Die Komposition des Gemäldes ist sehr dynamisch, mit gebogenen Linien, die eine fließende und harmonische Bewegung erzeugen. Die Details sind sehr präzise, wie die Falten der Decke oder die Haare der Mutter, die einen Eindruck von Realismus und Leben vermitteln. Insgesamt ist „Maternitat“ ein wunderschönes Gemälde, das die Mutterliebe und den Muttertag feiert. Dieses Gemälde ist eine perfekte Hommage für alle Mütter, die für ihre Liebe und Hingabe zu ihren Kindern geehrt werden sollten.

Sachses Modell des doppelten Selbstkonzepts

Sachse (2014) nimmt eine Zwischenposition zwischen Konfrontation und Responsivitität ein. Er beschreibt die beiden narzisstischen Zustände von Grandiosität und Nichtigkeit als „states of mind“ im Sinne von Horowitz (1987). Er geht davon aus, dass der narzisstische Mensch ständig zwischen diesen beiden states of mind wechselt. Dieser flüchtet sich stets in den einen, weil der andere so unerträglich ist. Biographisch bedingt besteht ein negatives Selbstkonzept: „Ich bin ein Versager. Ich bin unfähig. Ich kann nichts. Ich bin nicht liebenswert.“ Kompensatorisch entsteht der positive state of mind mit extremem Bemühen um Bestleistungen und folgendem Selbstbild (Image-Strategie): „Ich bin toll! Ich habe außergewöhnliche Fähigkeiten! Ich bin leistungsfähig! Ich bin etwas Besonderes! Ich bin besser als andere! Ich habe alles unter Kontrolle / im Griff! Ich habe keine Probleme! Meine Probleme liegen an anderen!“

Die Beziehungsgestaltung folgt den Maximen: „In Beziehungen wird man abgewertet, kritisiert. Man kann sich nur auf sich selbst verlassen. Man darf keine Schwäche zeigen. Anderen kann man nur nach gründlicher Prüfung vertrauen. Es ist wichtig, die eigene Autonomie nicht aufzugeben. Vermeide Kritik und Abwertung! Vermeide es, kontrolliert zu werden! Vermeide es, abhängig zu sein!“

Interaktionen sind geprägt durch die Appelle: „Gib mir Anerkennung! Finde mich toll! Bewundere mich! Bestätige mich! Nimm meine Ressourcen, Fähigkeiten, Erfolge usw. wahr und erkenne sie an! Solidarisiere dich mit mir! Kritisiere mich nicht! Werte mich nicht ab! Definiere mich niemals defizitär!“ (Sachse a.a.O.).

Als weiteres wichtiges interaktionelles Charakteristikum beschreibt Sachse – vom Selbstverständnis einer VIP-Person ausgehend, dass das Recht besteht, den anderen Menschen Regeln zu oktroyieren, wie sie zwingend mit ihm/ihr umgehen müssen. Dies impliziert das Recht, den anderen zu bestrafen, wenn er die Regel verletzt.

My parents and Myself, David Hockney

Das Werk „Meine Eltern und ich“ von David Hockney ist ein unvollendetes Ölgemälde aus dem Jahr 1975. Es zeigt die Eltern des Künstlers, Kenneth und Laura Hockney, in einer intimen Szene des täglichen Lebens. Der Künstler fügt auch sein Selbstporträt hinzu, wie er an dem Gemälde arbeitet. Obwohl dieses Werk nicht direkt mit dem Muttertag verbunden ist, feiert es die Liebe und Zuneigung des Künstlers zu seinen Eltern, insbesondere zu seiner Mutter Laura, die oft in seinen Werken dargestellt wurde. Dieses Gemälde wurde erstmals 2020 in der National Portrait Gallery in London ausgestellt.

Als letzte kompensatorische Strategie wird die Manipulation beschrieben, die in eine Ausbeutung des anderen Menschen münden kann. Therapeutisch beschreibt er fünf Phasen, deren Meisterung jeweils ein psychotherapeutisches Kunststück ist: (1) Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, (2) Entwicklung von Änderungsmotivation, (3) Klärung der Schemata und Motive, (4) Änderung der Schemata und (5) Transfer auf das Alltagsleben. Ausgehend von dem Bild des Beziehungskredits kann nur so viel konfrontiert werden, wie noch Kredit vorhanden ist. Dann muss wieder validiert werden, bis ausreichend Kredit da ist. Für die Schemaänderung setzt er das Ein-Personen-Rollenspiel ein (vgl. auch Sulz et al., 2009).

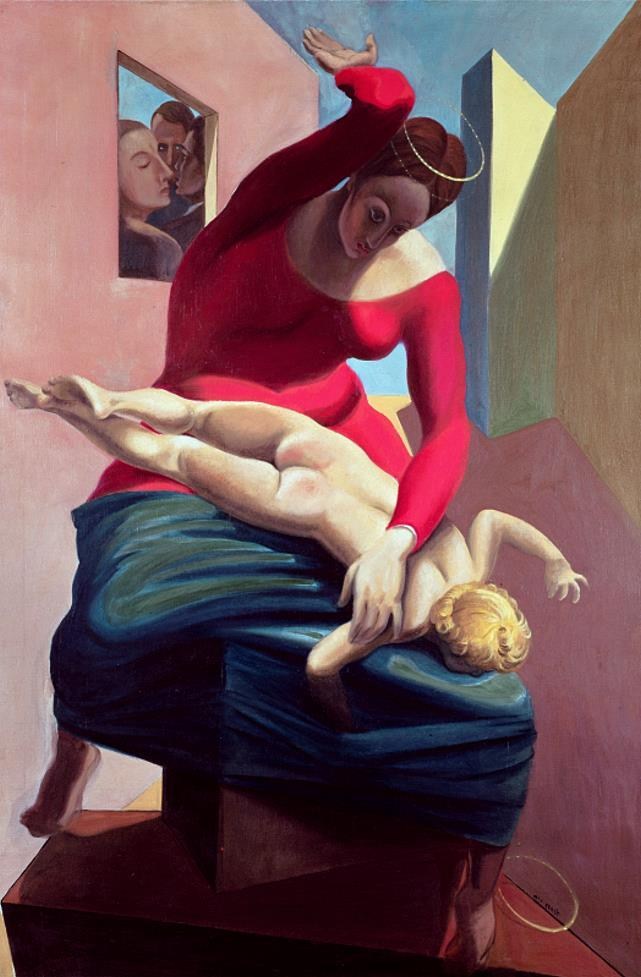

Hat das Kind keinen ausreichenden Kredit mehr, kriegt es halt den Popo gehauen.

Max Ernst (German, 1891-1976)

The Blessed Virgin Chastises the Infant Jesus Before Three Witnesses, 1926. Oil on canvas, 196 x 130 cm. Museum Ludwig, Köln

Narzisstische Persönlichkeit als narzisstischer Selbstmodus

Analog zu Sachses Modell (2014) des doppelten Selbstkonzepts mit der doppelten Handlungsregulation kann man Narzissmus durch das Wechselspiel eines grandiosen und eines nichtigen Selbstmodus (entsprechend einem state of mind) beschreiben – als innere Spieler und Gegenspieler (Sulz, 2014).

Ein Selbstmodus lässt sich so umschreiben (Sulz, 2014, S. 40 ff.):

- ein umgrenzter wiederkehrender Zustand der Psyche, der phänomenologisch durch stereotype Erlebens- uns Verhaltensweisen und funktional durch eine unbewusste strategische homöostatische Funktionalität gekennzeichnet ist

- erkennbar an einem Cluster von Prozess-und Strukturmerkmalen

- der bei gegebenem Kontext als Kräftefeld nur mit großem Energieaufwand in einen anderen Modus übergehen kann

- wobei ein Moduswechsel eine qualitative Änderung von Selbst und Objekt beinhaltet

- ein sekundärer Selbstmodus neigt dazu, allmählich dysfunktional zu werden oder vom primären Selbstmodus in seiner Dominanz gestört zu werden

Der primäre Selbstmodus entsteht aus einer günstigen Kindheitsgeschichte, in der Eltern zentrale Bedürfnisse angemessen befriedigten und zentrale Bedrohungen und Ängste vom Kind fernhielten. Erleben und Handeln zeigen eine gute Emotionsregulation und Beziehungsfähigkeit.

Der sekundäre Selbstmodus ist ein zunächst akuter und später habitueller Versuch, mit überfordernden Frustrationen und Bedrohungen umzugehen. Er sichert in Kindheit und Jugend das emotionale Überleben und wird im Erwachsenalter partiell dysfunktional, behindert also die Lebensgestaltung. Ein sekundärer Selbstmodus kann z. B. selbstunsicher, dependent, zwanghaft, passiv-aggressiv, histrionisch, schizoid, emotional instabil oder eben narzisstisch sein.

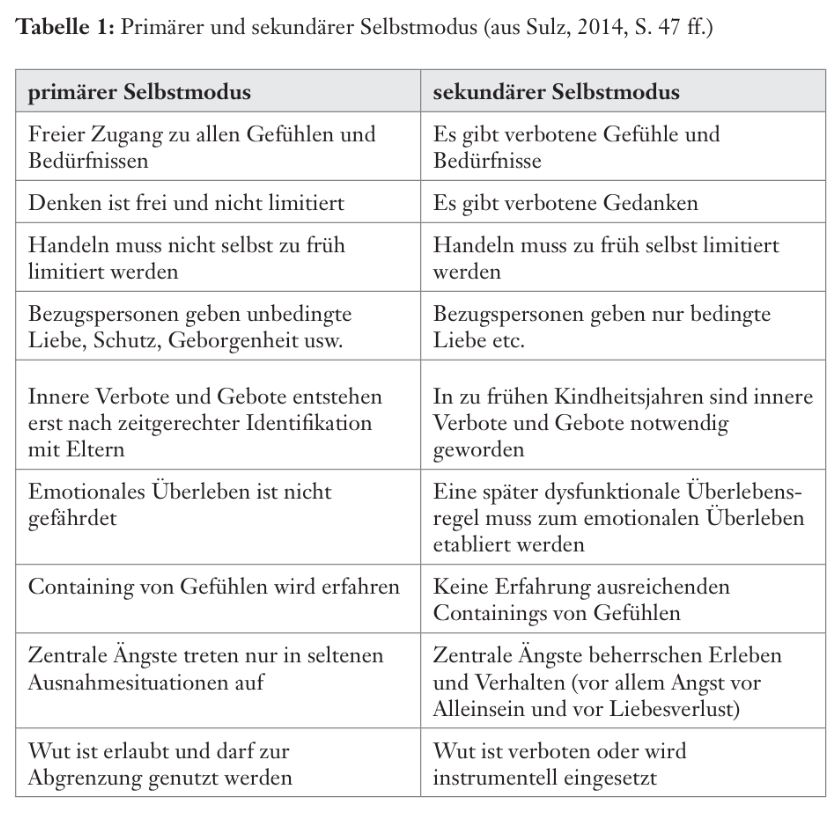

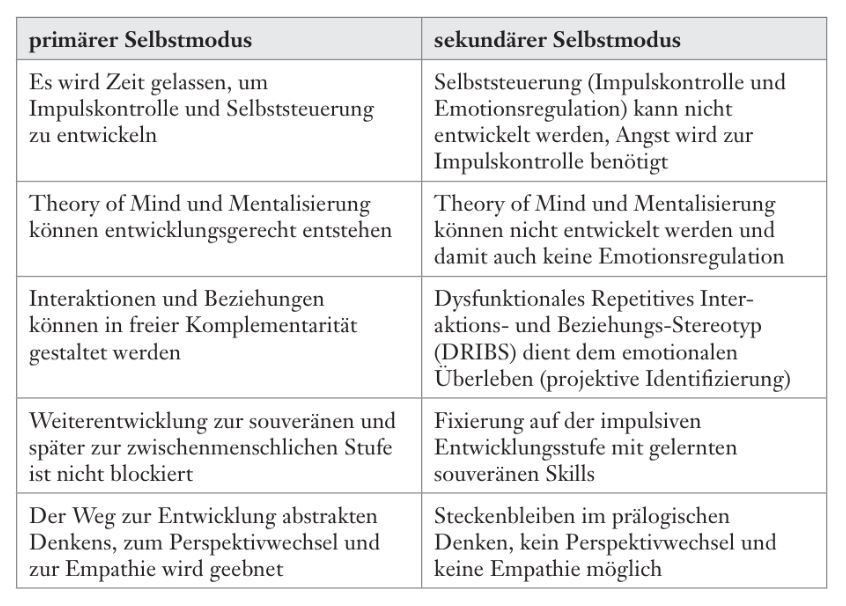

Eine Gegenüberstellung der Charakteristika des primären und des sekundären Selbstmodus zeigt Tabelle 1.

Es hat viele Vorteile, von Selbstmodus statt von Persönlichkeit zu sprechen. Der Selbstmodus ist nicht erstarrte Struktur, sondern ein dynamischer Status des psychischen Systems, selbst wenn er nur schwer veränderbar ist. Er folgt einer Systemregel, die in der Kindheit das emotionale Überleben des Kindes sicherte (Sulz, 1994). Sie kann als Überlebensregel bezeichnet werden und stellt ein komplexes maladaptives Schema im Sinne von Grawe (1998) dar. Sie gibt vor, welche Verhaltensweisen geboten, welche verboten sind und was auf diese Weise gerettet bzw. bewahrt werden kann, sowie schließlich, welche Bedrohung um alles in der Welt verhindert werden muss. Aus ihr resultiert das Dysfunktionale Repetitive Interaktions- und Beziehungs-Stereotyp (DRIBS; Sulz, 2001/2011), das Art und Ausmaß der Maladaption spezifiziert (projektive Identifizierung und Wiederholungszwang).

Betrachten wir zunächst ein Beispiel:

Anlass und Beschwerdeschilderung des Patienten: Der sich souverän, locker und gelassen gebende 48-jährige Designer berichtet: „Ich habe Probleme mit meinen Kollegen in meinem Design-Studio. Ich muss der Beste sein. Wenn andere oder ich daran zweifeln, entsteht ein unerträgliches Gefühl. Ich bin so verzweifelt. Manchmal denke ich dann, dass es besser wäre, nicht mehr zu leben, als ein mittelmäßiger Mensch zu sein.“ Er gilt als kompliziert, als Diva und unkollegial. Inzwischen ist das Arbeitsklima sehr gespannt und für alle belastend. Kollegen kündigen seinetwegen, und er denkt auch daran, das Studio zu verlassen, weil niemand sieht, wie genial er ist. Seit zwei Jahren kam es zunehmend zu depressiven Verstimmungen, die inzwischen nie ganz weggehen. Damit verbunden geht ihm Lebenskraft verloren, und er fühlt sich erschöpft. Seine Frau kümmert sich um ihn, wenn es ihm schlecht geht, was ihm einerseits guttut, er aber dann doch ärgerlich abschütteln muss.

Lebens- und Krankheitsgeschichte: Die Mutter war Kindergärtnerin – eine vernünftige, einfühlsame, besorgte und überlastete Frau. Sein Vater war Universitätsprofessor, in jeder Hinsicht erfolgreich, jähzornig, intolerant. Bis zum Schulbeginn war er sein Lieblingskind. Er bewunderte seinen Vater (der Größte, Stärkste, Klügste). In der elterlichen Beziehung dominierte der Vater. Die eheliche Beziehung der Eltern war nicht liebevoll, beide wirkten frustriert. Es war ihm sehr wichtig, die Kindergärtnerin so zu beeindrucken, dass sie ihn mochte – mehr als die anderen Kinder. Später in der Schule sollten ihn seine Schulkameraden für wichtig halten. Er betont, dass er ganz viele Freunde hatte. Noch heute sei er in Gruppen der Mittelpunkt und tonangebend. In der Schule sei er sehr gut gewesen. Er war lernbegierig. Lehrern gegenüber wollte er besonders gut sein. Der Vater lobte nicht, auch nicht wenn er der Beste in der Klasse war. Das reichliche Lob der Mutter konnte diesen Mangel nicht ersetzen. Heute habe er extrem hohe Ansprüche an sich und überfordere sich. Dies sei extrem belastend für ihn. Niemand wusste von seiner Angst vor Versagen und vor Ausgelachtwerden. In Zweierbeziehungen habe die Partnerin jeweils die Zuschauerrolle gehabt, er sei Hauptperson gewesen. Er habe sich Partnerinnen gewählt, die ihn gerne im Mittelpunkt sahen. Eine besondere Belastung war die Geburt seines Sohnes, der heute 20 Jahre alt ist. Er sei eifersüchtig auf dessen müheloses fishing for compliments. Zu ihm hat er eine ambivalente Beziehung, reagiert jähzornig auf ihn. Ganz anders ist die Beziehung zu seiner Tochter, die sei eine sehr schöne junge Frau, die er sehr gern zu Empfängen mitnimmt. Seine Ehefrau sei nur Lehrerin, ängstlich, empfindlich, sensibel. Von ihr brauche er Wärme und Geborgenheit, Bestätigung und Verständnis. Zu Beginn seiner Designerausbildung kam er – als ein Anfänger unter vielen ebenso begabten – in eine schwere depressive Krise, die nach 4 Monaten ohne Behandlung zurückging. Er war als Designer sehr erfolgreich, allerdings nie zufrieden mit dem Feedback anderer. Nur hundertprozentige Begeisterung befriedigte ihn. Der Begriff „sehr gut“ – ohne Begeisterung ausgesprochen – war schon eine Niederlage. Seinen früheren Chef bewunderte er – sein Lob labte ihn wie Honigmilch, seine Kritik verätzte seinen hungrigen Bauch wie Salzsäure. Geringste Kritik seines idealisierten Chefs – gegen den er sich ja nicht aggressiv wehren konnte, ließ ihn winzig klein und wertlos sein. 99 % Leistung war nicht mehr wert als 0 % Leistung. Ein kleiner Fehler machte alle bisherigen Leistungen zunichte. Nur 100 % zählte. Eine kleine Bemerkung des Chefs ließ ihn vom narzisstisch überhöhten Selbstmodus in seinen narzisstischen Nichtigkeits-Selbstmodus abstürzen. In seinem Erleben war dann nichts mehr übrig von der Grandiosität, der Überlegenheit, dem Herabblicken auf die anderen. Er befand sich in einem tiefen Loch, aus dem es keine Rettung gab, einsam und verlassen. Mit den anderen Designern des Studios besteht eine ausgeprägte Rivalität. Er wünscht sich diese als bewundernde Eleven – diese wollen jedoch ebenso strahlend im Rampenlicht stehen wie er. Unter seinesgleichen ist sein Bemühen um Bewunderung und Beifall ein sisyphusartiges, ihn völlig erschöpfendes Unterfangen, das ihn – da seine Erfolge nachgelassen haben – so weit bringt, den Beruf aufgeben zu wollen. Inzwischen leidet der Patient unter einer mittelgradigen depressiven Episode.

Psychischer Befund: Im Gespräch hat sich der überraschend kontaktfreudige Patient schnell meine Bewunderung erobert. Er ist extrem leistungsorientiert, und seine Berichte imponieren mir. Er selbst schreibt 95 % seines Erfolges seiner Begabung zu, merkt nicht, wie viel er durch seine extremen Anstrengungen geschafft hat. In den weiteren Gesprächen wird deutlich, wie kritikempfindlich er ist, dass er andere Menschen als Publikum benutzt, das ihm seine Einzigartigkeit bestätigt. Es wird zunehmend anstrengend, wie sehr er ständige Aufmerksamkeit benötigt. Er neidet es demjenigen, der mehr Wertschätzung als er erhält. Sein dysfunktionale narzisstische Überlebensregel lautet:

Nur wenn ich immer in allem der Beste bin und wenn ich niemals nur durchschnittlich bin, bewahre ich mir Wertschätzung und Bewunderung und verhindere Abwertung und Nichtigkeit.

Erst nach weiterer Exploration wird deutlich, dass seine Eltern kindliche Bedürfnisse nach Gesehenwerden nicht befriedigten und den Sohn nicht an ihrer idealisierten Größe teilhaben ließen. Es blieb eine große Sehnsucht nach Bewundertwerden und eine Suche nach einer idealen Bezugsperson. Dies führte zu übermäßigem Bemühen nach Bestleistungen und nach Anerkennung bei gleichzeitiger extremer Empfindlichkeit gegenüber Kritik und maximalem Rivalisieren mit Kollegen. Seine Überlebensregel war ihm zwingender Wegweiser.

Es ist wie ein Tanz auf dem Dachfirst: So weit oben sein, wie es nur geht. Und dabei ständig Angst haben, in die Tiefe zu stürzen. Sein narzisstisch überhöhter Selbstmodus kämpft unentwegt darum, ganz oben in der Bestenliste zu bleiben, geringste Anzeichen, dass jemand besser sein könnte, erzeugen Großalarm und mobilisieren ihn zu noch größeren Leistungen. Er hat nie festen Boden unter den Füßen, kann sich nie ausruhen. Kann sich nicht um andere kümmern. Gedanken und Gefühle sind ganz und gar darauf gerichtet, oben zu bleiben, nicht abzustürzen. Sein Streben ist eingeengt auf sein (emotionales) Überleben. Jedem der ihn aus dem Gleichgewicht bringt, muss er deshalb höchst aggressiv begegnen. Auch wenn jener meint, das sei doch nur ein kleiner Hinweis gewesen, so ahnt er doch nichts von dessen gewaltiger Wirkung auf den narzisstischen Menschen. Es darf keiner bemerken, wie wenig souverän er ist, wie leicht er aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Denn dann würde seine extreme Abhängigkeit von der positiven Zuwendung der anderen sichtbar werden. Also darf er auch nicht sagen: „Bitte gib mir ganz viel Bewunderung, das hilft mir, oben zu bleiben, und bitte sag nichts, was mein Selbstwertgefühl gefährdet und mich zum Absturz bringt!“ Er darf auch nicht sagen: „Bitte sei du ein Mensch, den ich bewundern kann und der mich an seiner Größe teilhaben lässt. Das brauche ich so sehr.“

Es ist ein therapeutischer Teufelskreis. Unausweichlich frustrieren und kränken wir den Patienten, unausweichlich entsteht narzisstische Wut, aus der heraus er uns maximal abwertet. Wir werden nun in seinen Augen zu einem Nichts, für das er höchstens einen knappen verächtlichen Blick übrig hat. Und dann ist auch unsere Bewunderung nichts mehr wert. Nur die Bewunderung von bewunderungswürdigen Menschen ist Gold wert. Die Bewunderung der vielen Winzlinge wird so nebenbei einkassiert, wie viele kleine Münzen.

„Bäuerin mit einem Kind auf dem Schoß“, das Werk von Vincent Van Gogh.

Das Werk „Bäuerin mit einem Kind auf dem Schoß“ von Vincent Van Gogh, gemalt im Jahr 1885, zeigt eine sitzende Frau, die ihr Kind im Arm hält. Die Mutter und das Kind sind in ein Tuch gehüllt, was eine intime und schützende Atmosphäre schafft. Die Farben auf der Leinwand sind hauptsächlich Brauntöne und Schwarz, mit einem Hauch von Weiß und blassgelb. Die kräftigen und energischen Pinselstriche verleihen dem Bild Textur und Tiefe. Im Hinblick auf den Muttertag könnte dieses Gemälde von Van Gogh als wunderschönes visuelles Gedicht gefeiert werden, das die Mutterliebe zelebriert. Die sanften, geschwungenen Linien der Silhouette von Mutter und Kind spiegeln die Zärtlichkeit und den Schutz wider, den eine Mutter ihrem Kind bietet. Dieses Werk ist eine berührende Hommage an die einzigartige Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind.

Der Nichtigkeits-Selbstmodus ist wie ein hilfloses Kind, das von sich aus gar nichts tun kann, um aus seiner qualvollen Lage herauszukommen. Es fühlt sich unwert, unfähig, ungeliebt, alleingelassen, kraft- und chancenlos. Nur andere können daran etwas ändern. Nur die Bezugspersonen sind in der Lage, dieses emotionale Verhungern zu beenden, indem sie die zentralen Bedürfnisse nach Willkommensein, Geborgenheit und Schutz, nach empathischer, liebevoller Zuwendung und Beachtung erfüllen. Da dieser Modus so quälend ist, ist er möglichst nicht im Zentrum des Selbstgefühls, sondern wird vermieden durch Wechsel in den überhöhten Selbstmodus.