Auf Beziehungen lasten große Erwartungen. Wenn wir aber unsere Wünsche an den Partner auf verschiedene Lebensbereiche verteilen, werden wir wieder glücklicher, sagt die Essayistin Veronika Fischer. Über die Liebe – und was Smartphones mit ihr machen.

Über die Liebe könnte man endlos philosophieren, für sie hoffen und an ihr verzweifeln. Die Autorin und Journalistin Veronika Fischer hat sich Gedanken dazu gemacht, warum sie so oft scheitert. Dabei hat die Literaturwissenschaftlerin einen modernen Liebesbegriff entwickelt, der konventionelle Vorstellungen von Beziehungen auflöst.

WELT: Warum sind die interessantesten Liebesgeschichten oft die, die nie zustande kommen?

Veronika Fischer: Gescheiterte Liebesgeschichten sind genau genommen gar keine Liebe, sondern spielen sich im Stadium des Verliebtseins ab. Das Spannende am Verliebtsein ist, dass es geheimnisvoll und mystisch ist und wirkt, als wäre es vom Schicksal bestimmt. Darüber kann man natürlich gut Geschichten erzählen und fantasieren. Im Verliebtsein entstehen auch schnell Missverständnisse, die guter Stoff für Hollywood sind. Was in langen Beziehungen im Alltag passiert, hat damit eher wenig zu tun. Das erscheint uns dann oftmals als langweilig oder zäh und man fragt sich: Warum ist das bei uns nicht so wie in den tollen Liebesfilmen?

WELT: Und diese Geschichten funktionieren ja nicht nur in Hollywood wunderbar, sondern auch in unserem Kopf. Mit der alten Liebe, die nie zustande kam, kann die Fantasie gut spielen.

Fischer: Wenn man in alten Liebesgeschichten schwelgt, verklärt man diese oft sehr romantisch. Man malt man sich dabei aber nur selten aus, wie es wäre sich den Alltag zu teilen. Es ist natürlich spannend zurückzudenken: Oh Gott, ich war 16 und das war alles so aufregend. An ungelebten Lieben kann man sich gut aufhängen. In der Fantasie bleibt man in dieser wilden Anfangsphase und damit in einer romantischen Illusion stecken.

WELT: Würde es helfen, im Kopf Alltagssituationen mit diesen Fast-Lieben durchzuspielen, um sich zu kurieren?

Fischer: Vermutlich nicht, da man selbst eine Alltagssituation romantisch verklären würde. Im Grunde möchte man ja in dieser Illusion bleiben. Und das kann ja auch schön sein.

WELT: Was die Liebe angeht, scheinen wir es mit einer neuen Sachlichkeit zu tun zu haben. Auf Netflix sind Serien über arrangierte Ehen wie „Indian Matchmaking“ und „Jewish Matchmaking“ beliebt. Die Dating-App „Ok Cupid“ errechnet, wie sehr man prozentual mit potenziellen Partnern übereinstimmt. Sind wir unromantischer geworden?

Fischer: Das ist eine Frage, die man klar mit „Jein“ beantworten kann. Wir streben mehr nach Effizienz in der Liebe, nur garantiert das keine guten Beziehungen. Die Liebe lebt von Unterschieden und man sollte eher nach etwas Gegenteiligem suchen, wenn man sich als Paar ergänzen will. Es ist ja auch spannend, mit dem Partner neue Dinge zu erkunden. Mit diesen Übereinstimmungsrechnungen geht das kaputt. Außerdem könnte es das Verlieben erschweren, weil man manche Menschen vorschnell aussortiert. Und gleichzeitig haben wir noch immer den Anspruch an die Liebe, dass sie geheimnisvoll, überraschend und unberechenbar sein soll.

WELT: Heißt das auch, dass KI und Roboter keine Zukunftsalternative für eine glückliche Partnerschaft werden? So wie etwa in der Serie „Tender Hearts“ angedeutet oder Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“?

Fischer: Das finde ich sehr spannend. In „Ich bin dein Mensch“ geht es um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Androiden, der den perfekten Partner darstellen soll. In dieser Geschichte funktioniert der Roboter aber nicht wie ein dressiertes Hündchen, sondern widerspricht auch mal, wenn die Partnerin etwas möchte. Er hat das Liebesspiel perfektioniert. Wenn das eine KI irgendwann beherrscht, dann wird es bestimmt auch interessant für uns Menschen.

WELT: Einsamkeit ist ja ein großes Thema der Gesellschaft. Werden Roboter irgendwann zu einer guten Alternative?

Fischer: Ich selbst hatte noch nie ein Smartphone und bin sehr im Analogen verhaftet, deshalb sind mir solche Vorstellungen sehr fremd. Doch wir sehen bereits die Anfänge davon. Es gibt eine App namens „Replika“, mit der man eine Beziehung mit einem Chatbot eingehen kann. Viele der Nutzer sagen, das sei die beste Beziehung, die sie je hatten. Also könnte KI in Zukunft sehr wohl eine Option für Partnerschaft werden. Schließlich ist es immer noch besser sich mit einer virtuellen Identität zu unterhalten, als einsam in einem Zimmer zu sitzen und die Wand anzustarren.

WELT: Sie hatten wirklich nie ein Smartphone? Warum das?

Fischer: Ich dachte immer, ich kaufe mir erst eins, wenn ich es wirklich brauche. Und dazu ist es bislang nie gekommen. Mittlerweile sehe ich Smartphones auch sehr kritisch. Wenn ich im Café sitze und alle um mich herum an ihren Handys rumdaddeln, bin ich total froh, dass ich keines habe. Sonst würde ich da bestimmt auch viel Zeit damit verbringen. Ich gebe Philosophie-Workshops an Schulen. Ein Kind hat mich mal gefragt, ob ich wüsste, was in den Smartphones drin ist, weil die Eltern da immer reinstarren. Dieses Bild hat mich traurig gemacht. Für meine eigenen Kinder möchte ich anwesend sein.

WELT: Ist es nicht schwierig im Alltag ohne Smartphone? Die meisten Verabredungen laufen doch über Chatgruppen und häufig braucht man für Reservierungen QR-Codes.

Fischer: Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich etwas nicht machen kann, weil ich kein Smartphone habe. Online-Banking ist manchmal schwierig, da nutze ich ein Tan-Gerät – keine Ahnung wie lange es das noch gibt. Manchmal verfluche ich mich kurz, wenn ich mich verfahre. Aber da kann man ja immer Passanten fragen, die dann notfalls in ihr Smartphone schauen. Das passiert mir allerdings so selten, dass ich mir deshalb kein Smartphone zulege. Und ehrlich gesagt genieße ich es, dass ich ganz viel Kommunikation nicht mitbekomme. Meine Freunde erzählen mir oft, wie schrecklich zum Beispiel Kindergarten-WhatsApp-Gruppen sein können. Auch ohne sie habe ich aber noch nie eine relevante Information verpasst. Oder ich weiß nicht, was ich verpasse, aber vieles davon braucht man glaube ich nicht.

WELT: Haben Ihre Kinder Smartphones?

Fischer: Ja, ab einem bestimmten Alter finde ich das ok und will das nicht generell verbieten. Mein ältester Sohn ist 12, von ihm lasse ich mir ganz viel erklären und interessiere mich für die Inhalte. Ich frage ihn, wie das läuft, wem er auf Instagram und TikTok folgt, und vertraue darauf, dass eine neue Generation einen guten Umgang damit findet. Neulich habe ich einen Text über die Lesesucht gefunden, über die Zeit im 18. Jahrhundert als Bücher inflationär wurden. Damals war man Literatur gegenüber genauso skeptisch, wie wir es heute mit Smartphones sind. Es wurde bemängelt, dass man die Realität verpasse und in eine Fantasiewelt gezogen würde. Da musste ich lachen. Heute ist man ja froh, wenn ein Kind zu einem Buch greift. Jede Zeit hat eben ihre eigenen Herausforderungen.

WELT: Wie beeinflusst es die Beziehung zu Ihrem Partner, dass Sie kein Smartphone haben? Hat Ihr Partner eins?

Fischer: Mein Partner hat ein Smartphone und wir telefonieren meistens einmal am Tag, um unseren Alltag abzusprechen. Ansonsten kommunizieren wir, wenn wir uns sehen.

WELT: Wie verändern Smartphones die Liebe?

Fischer: Was mich beängstigt, ist der Kontrollmechanismus der digitalen Kommunikation. Mit dem Smartphone kann man ja zum Teil sehen, wo der andere gerade ist oder ob jemand eine Nachricht schon gelesen hat. Das stelle ich mir ganz ungesund vor für eine Beziehung, wenn man immer weiß, was der andere gerade macht, in ständigem Kontakt ist und ohne Pause Fotos und Nachrichten austauscht.

Auch wenn jemand eine Woche wegfährt, ist er auf dem Telefon noch da. Und wenn nicht, macht man sich gleich riesige Gedanken. Das halte ich für schwierig, weil Beziehungen auch mal Pausen und Luft brauchen, die durch die Smartphones und die Digitalisierung genommen werden. So geht die Sehnsucht nach dem anderen verloren oder kommt gar nicht auf. Und auch das Geheimnisvolle bleibt auf der Strecke. Inzwischen starten die meisten vor dem ersten Date eine Googlesuche. In wenigen Minuten weiß man über den anderen dann so viel, wie Kleopatra und Cäsar in Jahren übereinander herausgefunden haben, weil damals der Briefwechsel viel länger dauerte.

WELT: Die Voreingenommenheit vor jedem Treffen wächst.

Fischer: Ja dadurch kann man sich auch Chancen nehmen. Vielleicht sagt man ein Date ab, weil auf einem Instagram-Foto ein Steak zu sehen ist, man selbst aber Vegetarier. Aber vielleicht wäre die Person abgesehen davon ein super Match. Aufgrund einer Information die ganze Person abzulehnen, ist schwierig.

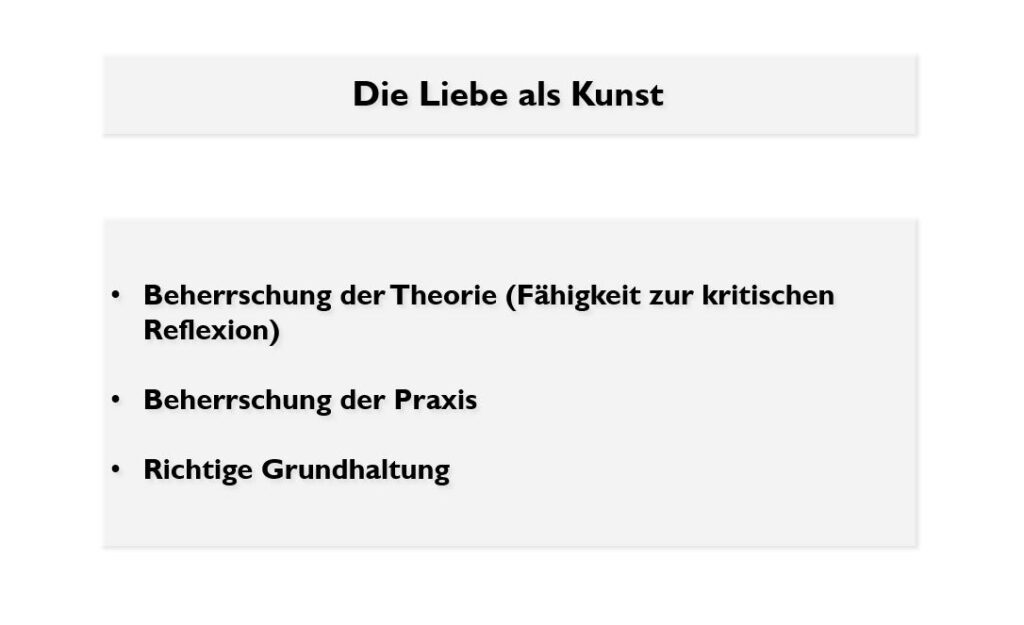

WELT: Sie schreiben, dass man lernen kann, zu lieben. Wie denn?

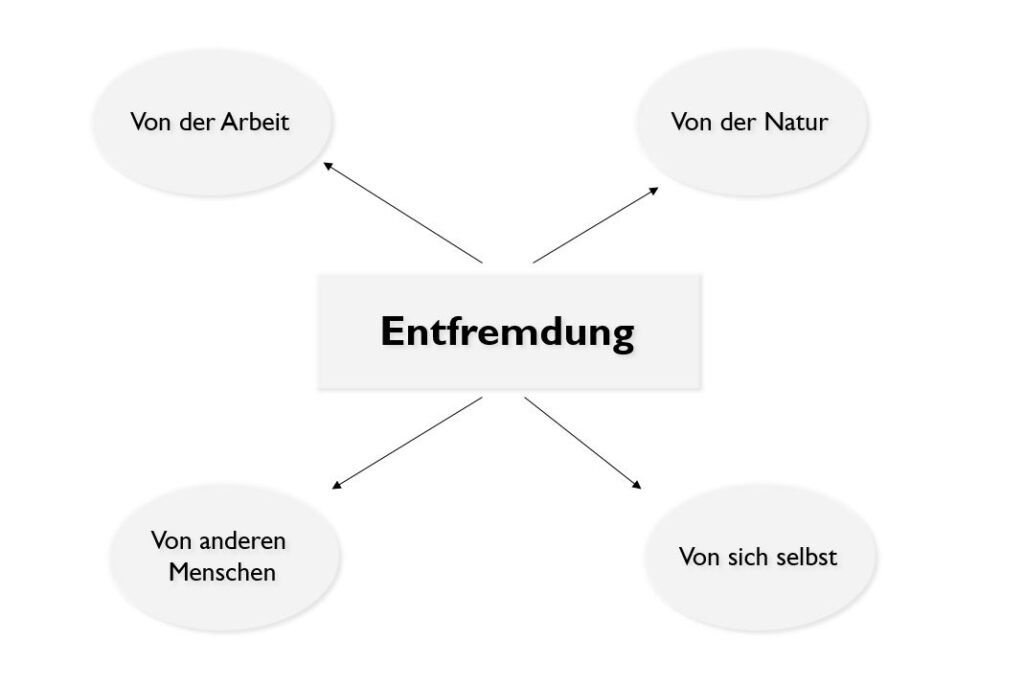

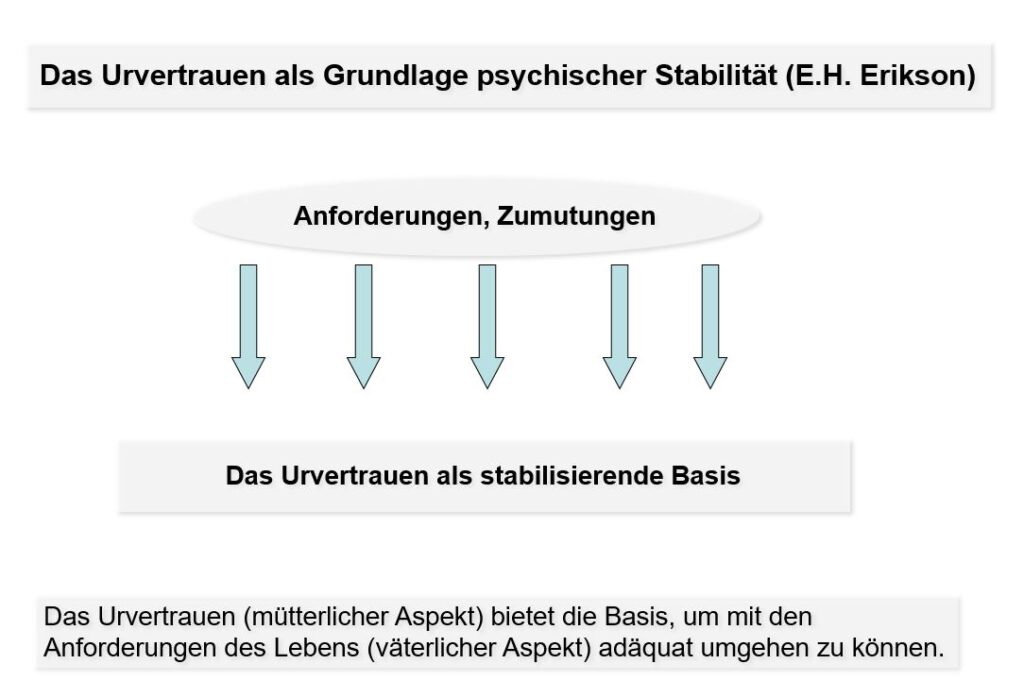

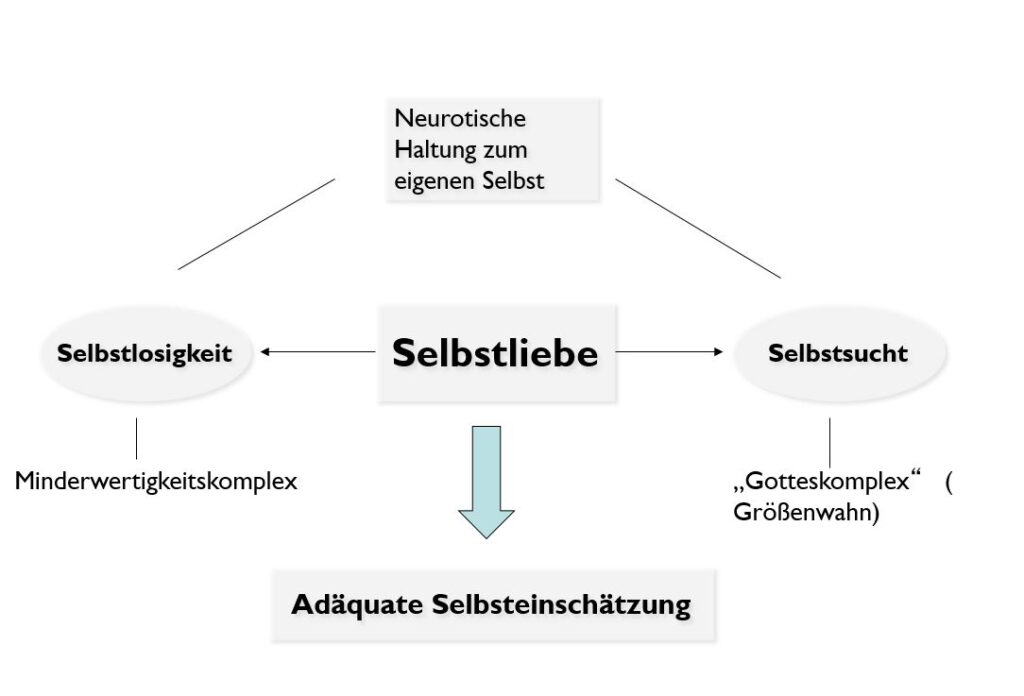

Fischer: Lieben ist ein Verb, also etwas, dass man tun kann und daher etwas, in dem man besser werden kann. Erich Fromm hat mit „Die Kunst des Liebens“ schon in den 1950er-Jahren einen spannenden Ratgeber geschrieben. Es geht um achtsame Kommunikation und eine gute Wahrnehmung des anderen. Und die Selbstliebe ist eine Basis für Liebesbeziehungen, wie es schon Aristoteles proklamiert hat. Man sollte sich selbst gut kennen und wertschätzend behandeln. Anleitungen zu Achtsamkeits- und Meditationsübungen findet man ja überall.

WELT: Dann müsste es ja auch Menschen geben, die mit einer besonderen Begabung zum Lieben geboren werden.

Fischer: Ja, das glaube ich ganz sicher. Das sieht man ja bei berühmten Persönlichkeiten. Spontan denke ich an Picasso, der es bis ins hohe Alter geschafft hat, sehr junge Frauen als Partnerinnen zu haben. Er hat das Talent gehabt, sie in den Bann zu ziehen und sie zu verführen und mehrfach eine Familie zu gründen. Das finde ich spannend. Natürlich war Picasso auch Künstler und hatte eine entsprechende Aura. Es gibt Leute, die magnetisch wirken.

WELT: Picasso als Beispiel überrascht mich. Der ist ja – nach allem, was man weiß – für einen missbräuchlichen Umgang mit seinen Frauen bekannt. Picasso musste sich auch deswegen immer wieder neue Frauen suchen, weil er seine Beziehungen zerstörte.

Fischer: Stimmt, das ist wieder die Krux zwischen Liebe und Verliebtheit, und ich bin jetzt selbst in die Falle getappt. Jemand, der gut liebt, ist wahrscheinlich viel leiser als ein Picasso. Es gibt viele Menschen, die eine lange gute Ehe führen. Meine Großeltern zum Beispiel hatten eine sehr liebevolle Beziehung bis ins hohe Alter. Das sind Geschichten mit kleinen Gesten, statt spektakulären Wendungen.

WELT: Was sind das für Gesten?

Fischer: Es ist ein ganz stilles Sich-Verstehen, ohne zu kommunizieren. Bei Handgriffen zum Beispiel, die sich ergänzen, ganz ohne ein Wort. Oder kleine Berührungen und Zärtlichkeiten, wie sich an der Hand zu halten.

WELT: Wie liebt man richtig und wie liebt man falsch?

Fischer: Das ist eine individuelle Frage. Was für den einen funktioniert, geht für den anderen nicht. Daher braucht es in erster Linie ein gutes Gespür für sich selbst. Was hat man selbst für Träume und Sehnsüchte, und wie kann man sie umsetzen? Wir können Liebe ja auch abseits der romantischen Beziehung finden, für Freunde, Familie, den Job, Hobbys oder die Natur zum Beispiel. Man darf Liebe nicht kategorisch in richtig und falsch einteilen, sondern sollte das alles als großes Experimentierfeld sehen.

WELT: Wir müssen also unseren Liebesbegriff diversifizieren?

Fischer: Ja, das ist mein Anliegen. Wir sollten weggehen von dieser Paarbeziehungsidee, mit einer Person das perfekte Bild zu kreieren. Das ist ziemlich ambitioniert und eigentlich im Vorhinein zum Scheitern verurteilt. Es kann eine Beziehung sehr entlasten, wenn man etwa merkt: Das Element des Verliebtseins ist in meinem Leben da, aber nicht in meiner Beziehung, sondern in meinem Hobby. Mir geht das so bei neuen Projekten, mit denen ich oftmals wie in einem Liebesrausch bin. Dann brauche ich wenig Schlaf, denke kaum an etwas anderes und vergesse auch mal zu essen. Als ich verstanden habe, dass die Verliebtheit dadurch ein fixer Bestandteil in meinem Leben ist, verschwand mein Bedürfnis, das auch noch in meiner Beziehung zu haben.

WELT: Dann könnte man sich auch darüber freuen, wenn ein Freund oder eine Freundin Bedürfnisse erfüllt, die der Partner nicht abdeckt. Allerdings spekuliert man bei sehr liebevollen Freundschaften ja schnell, ob es sich nicht um mehr handelt.

Fischer: Der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe ist oft schwierig. Es gibt ja auch Freunde, die Sex haben, nur um der Erotik willen. Für anderen würde das nicht funktionieren. Es gibt keine klare Antwort, was eine Freundschaft ist und was eine Liebe. Es hilft aber schon, eine Beziehung nicht in diese Schubladen stecken zu wollen. Wenn man jemanden hat, der eine Bereicherung für das Leben ist, sollte man das einfach genießen. Das Schöne ist, dass es so viele unterschiedliche Formen von Beziehungen gibt. In queeren Kreisen gibt es etwa eine viel freiere Auffassung von Liebesbeziehungen.

WELT: Aber ein Teil von Liebe ist ja meistens auch die Eifersucht.

Fischer: Da gibt es unterschiedliche kulturelle Grundlagen. Unsere Heterobeziehungen sind christlich geprägt, mit einer Idee von Sexualität als Sünde. Sobald außerhalb einer bestehenden Beziehung Körperlichkeit ins Spiel kommt, wird das als Sündenfall gehandhabt und entsprechend bestraft. In queeren Kreisen fällt das oftmals weg, weil diese Liebeskonzepte aus einer ganz anderen Freiheitskultur stammen. Es gibt Paare, die eine ganz offene Sexualität leben. Was nicht heißen soll, dass das für alle der Maßstab ist. Jeder sollte das für sich selbst überprüfen. Daher habe ich in meinem Buch noch einen Reality-Check eingefügt. Damit kann man sich selbst reflektieren: Wie wurde ich geprägt? Welches Liebeskonzept ergibt sich daraus und funktioniert das für mich?

WELT: Funktionieren diese offenen Beziehungen denn immer noch, sobald Kinder ins Spiel kommen?

Fischer: Das kommt natürlich ganz darauf an, wie man das lebt. Eine Patchworkfamilie ist ja auch ein offenes Konzept und das kann super sein, weil mehrere Personen an der Beziehung beteiligt sind. Wenn aber die Kommunikation und die Beziehungen schlecht sind, ist das natürlich kein guter Hintergrund für ein Kind. Es kommt also immer auf das Wie an und nicht auf das Was.

WELT: Sollten wir dann auch überdenken, wie wir wohnen? Es ist ja auch eine große Belastung für die Beziehung, wenn die Eltern alleine verantwortlich sind. Früher gab es Mehrgenerationenhäuser, in denen auch die Großeltern mal mit anpackten.

Fischer: Das ist auch wieder eine individuelle Frage. Aber das Projekt Kernfamilie ist auf jeden Fall sehr ambitioniert, weil sich sehr viele Aufgaben auf wenige Menschen verteilen. Es ist ja logisch: Wenn mehr Menschen Aufgaben übernehmen können, hat man selbst wieder mehr Zeit für andere Dinge. Die lässt sich nutzen für die Arbeit, die Selbstverwirklichung, Freizeit oder ehrenamtliches Engagement.

WELT: Halten wir die Liebe für zu selbstverständlich?

Fischer: Ja, auf jeden Fall. Der Gedanke kommt mir immer, wenn ich sehe, wie unschön manche Menschen miteinander umgehen. Oftmals wird in Partnerschaften ein Ton angeschlagen, der nicht gerade liebevoll ist. Menschen nehmen sich in Beziehungen eine Haltung raus, die sie sich in anderen Settings überhaupt nicht trauen würden. Das halte ich für problematisch. Auch mit den eigenen Kindern ist der Tonfall oft harsch. Obwohl das die Menschen sind, die man am meisten liebt, fehlt es ausgerechnet hier an Umgangskultur. Da dürfen wir alle achtsamer werden und schauen, dass wir uns mit mehr Liebe begegnen.