Warum wir Berührung brauchen

Der Tastsinn hat unser Leben lang eine wichtige Bedeutung. Doch viele Menschen klagen heutzutage über Berührungsmangel.

Der Tastsinn ist immer präsent

Auch wenn es uns nicht bewusst ist: Wir brauchen den Tastsinn eigentlich immerzu. Es fängt schon morgens an, wenn wir die weichsten Socken aus dem Schrank fischen. Dann kramen wir nach dem Schlüssel in der Hostentasche oder nach dem Taschentuch im Jackett.

Wir streichen den Kindern über den Kopf und genießen es, wenn eine Freundin uns umarmt. Wir streichen mit der Hand über den Buchdeckel und zig-Mal am Tag über den Touch-Screen des Handys.

Immer verlassen wir uns darauf, dass er funktioniert, dass uns die Tasse nicht aus der Hand rutscht und wir das Streichholz rechtzeitig fallen lassen, bevor es uns die Finger versengt.

Aber was passiert dabei eigentlich im Körper? Wie funktioniert unser Tastsinn?

Streicheln aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn

Die Haut ist nicht nur das größte, sondern auch das wichtigste Sinnesorgan. In ihr wirken verschiedene Zellen zusammen.

Mit den sogenannten Merkelzellen, von denen besonders viele an Lippen und Fingerkuppen sind, können wir Gegenstände in ihrer Beschaffenheit, also ihrer Härte und Form erspüren. Die Meissner-Körperchen an Händen und Fingerspitzen registrieren als Vibration, wenn etwas aus der Hand gleitet. Tastsinn-Rezeptoren für Kälte und Schmerz sind über die gesamte Haut des Körpers verteilt. Für das Raum-Empfinden gibt es wieder andere Spezialisten: die Gleichgewichts-Sinneszellen in tieferen Hautschichten und in den Muskeln.

Außerdem haben Menschen – ebenso wie Affen– noch etwas Besonderes: sogenannte C-taktile Nervenzellen. Sie befinden sich ausschließlich an behaarten Hautstellen und reagieren besonders gut auf langsame Berührung.

Kein Mensch kann die C-taktilen Nervenzellen selbst aktivieren, das kann nur ein Gegenüber. Ein anderer Mensch oder auch ein Roboter, wie Untersuchungen der Dresdner Neurowissenschaftlerin Professor Ilona Croy zeigen.

Werden die C-taktilen Nervenzellen aktiviert, dann landen die Reize direkt im Belohnungszentrum des Gehirns. Botenstoffe wie das „Glückshormon“ Dopamin oder das als Bindungs- und Kuschelhormon bekannte Oxytocin werden ausgeschüttet – ein Hinweis darauf, dass der Mensch von Anbeginn der Evolution ein soziales Wesen war.

Berührung gehört aber nicht nur zum Leben dazu, sie hat auch eine ganze Reihe weiterer segensreicher Wirkungen: Bei Stress wirkt sie entspannend und sie stärkt das Immunsystem, wie eine Studie der Carnegie Mellon University in Pittsburgh zeigte.

Dafür wurden Testpersonen mit Erkältungsviren infiziert. Die Teilnehmer, die angaben, öfter in den Arm genommen worden zu sein, bekamen seltener einen Schnupfen als die mit weniger Körperkontakt.

Berührung erhöht Überlebenschancen von Frühgeborenen

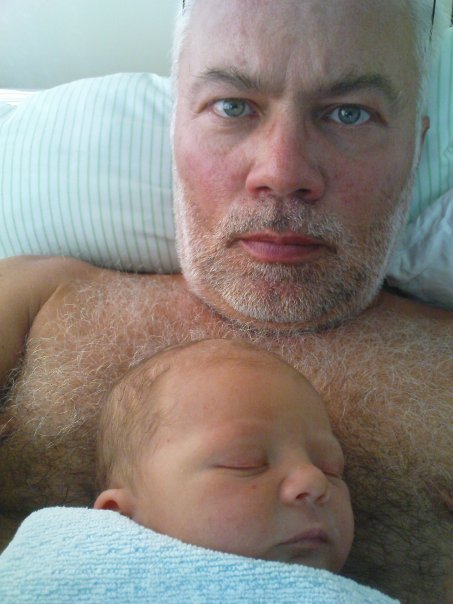

Ärzte machten die Entdeckung: Genauso wichtig wie der Brutkasten ist für Frühgeborene regelmäßiger Hautkontakt mit den Eltern. Mehrere Stunden liegen die Kleinen auf dem Körper von Mutter oder Vater und tanken menschliche Wärme – „Känguruhen“ heißt diese Methode.

Studien haben gezeigt, dass die Känguru-Methode die Sterblichkeit bei Frühgeborenen tatsächlich senken kann. Ein Fund, der auch Mediziner überraschte. Eine derart einfache Methode mit so durchschlagender Wirkung.

Schon nach der Geburt soll möglichst früh Hautkontakt hergestellt werden. Spätestens 15 Minuten nach einer Entbindung per Kaiserschnitt wird das Baby in der Kinderklinik Solingen zur Mutter gebracht. Die meisten Geburtskliniken achten heute darauf, dass Babys von Anfang an viel Berührung bekommen.

Für Kinder ist Körperkontakt von sehr großer Bedeutung, allerdings nicht für alle gleichermaßen. Manche Kinder brauchen es, sehr häufig in den Arm genommen zu werden. Sie gehen gern an der Hand, sitzen oft auf dem Schoß und schlafen am liebsten im Bett der Eltern. Andere haben ein weniger ausgeprägtes Berührungs-Bedürfnis.

Ob Viel-Knuddler und Wenig-Knuddler, daraus ließen sich weder Rückschlüsse auf den Charakter, noch auf den Entwicklungsstand ziehen, sagt Professor Florian Heinen, Chefarzt für Neuropädiatrie und kindliche Entwicklung am Haunerschen Kinderspital der Uni München.

Aber klar ist: Ein gewisses Maß an Streicheleinheiten brauchen Kinder, um zu gesunden und zufriedenen Menschen heranzuwachsen. Denn Berührung regt das Wachstum von Nervenfasern an. Kinder erfahren, dass es ihnen gut geht, wenn ein anderer da ist und sie berührt. So lernen sie, Nähe zuzulassen und werden bindungsfähig.

Kuschelpartys gegen Berührungsmangel?

Aus den USA ist ein Trend nach Europa geschwappt: Kuschelpartys. Eine unkomplizierte Art, Berührung zu erfahren. Einfach anmelden und hingehen. Unter Anleitung einer Trainerin treffen sich Leute zum gemeinsamen Tanzen und Kuscheln – ohne erotische Hintergedanken.

Bei manchen Menschen erzeugen Kuschelpartys einen spontanen Widerwillen. Denn nicht jede Art von Berührung ist automatisch angenehm. Die „Me too“-Debatte hat das zuletzt intensiv thematisiert.

Berührung ist intim, sobald sie über einen Händedruck hinausgeht. Sympathie, Geruch, Körperhaltung – die Faktoren, aufgrund derer jemand die natürliche Schutzzone übertreten darf, sind vielfältig. Kuschelpartys sind also nicht für jeden eine Lösung.

Unsere Haut ist recht vielschichtig. So gibt es die Oberhaut mit der ziemlich undurchlässigen Hornhaut als äußerster Barriere, die mit der Außenwelt in Berührung kommt. Durch sie hindurch ziehen unter anderem Schweißdrüsengänge und Haare. In der darunterliegenden Lederhaut finden sich reichlich Sinneszellen, die Sensoren der Haut. Ihre Meldesignale werden als elektrische Reize über Nervenfasern an das Zentrale Nervensystem weitergeleitet. „Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Fasertypen, die Berührungen erkennen“, sagt Professor Dr. Ilona Croy vom Fachbereich Klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Dem, was man landläufig als Tastsinn bezeichnet, liegen sogenannte A-Beta-Fasern zugrunde.“ Diese Nervenfasern leiten Informationen mit hoher Geschwindigkeit zum Gehirn und sind fein ausziseliert. „Wir haben sie zum Beispiel mit einer sehr hohen Dichte in den Fingerkuppen. Sie spielen unter anderem eine Rolle, wenn wir in einer Tasche nach einem Schlüssel suchen“, verdeutlicht Croy. Da muss man sich schon gut auf den feinen Tastsinn der Fingerkuppen verlassen können.

Unzählige auf mechanische Reize reagierende Sensoren in der Unterhaut, am Ende der A-Beta-Fasern, geben Aufschluss darüber, wie etwas unsere Haut berührt. Sogenannte Meissner-Körperchen registrieren, wie schnell die Haut eingedrückt wird, Ruffini-Körperchen nehmen die Dehnung der Haut wahr, Merkelzell-Rezeptoren reagieren auf anhaltende Berührungen, Vater- Pacini-Zellen auf Vibration. Anders sieht es bei der zweiten Art von Berührungsfasern aus – den sogenannten C-taktilen Fasern. Diese kennt man erst seit etwa 20 Jahren. Ihre freien Enden reagieren weniger darauf, wie sich Gegenstände anfühlen, sondern vielmehr auf langsames Streicheln. Langsam ist auch die Reizleitung dieser Fasern: Sie beträgt nur etwa ein Fünfzigstel der Geschwindigkeit von A-Beta-Fasern. „C-taktile Fasern springen immer dann an, wenn wir von einem anderen Menschen berührt werden, wenn uns jemand liebkost oder wenn wir unsere Kinder tragen“, verdeutlicht Croy. Und es gibt sogar ein optimales Streichel-Tempo: Bei ein bis drei Zentimetern pro Sekunde reagieren diese Fasern am besten. „Außerdem besitzen sie eine gewisse Temperatursensitivität. Sie reagieren besonders gut auf Streicheln bei 32 Grad Celsius – das entspricht in etwa der Oberflächentemperatur der Haut“,so die Psychologin.

Der Streichelsinn

Was passiert als nächstes? Die Nervenfasern „feuern“. Das heißt, sie leiten elektrische Nervenimpulse zunächst zum Rückenmark, dem zentralen „Kabelkanal“ entlang der Wirbelsäule. Über ihn laufen Signale vom und zum Gehirn. Auch die Reize von Hautsensoren werden dort umgeschaltet und in unterschiedliche Hirnbereiche geleitet, unter anderem zum Belohnungszentrum. Croy: „Wenn wir von jemandem berührt werden, den wir mögen, gibt uns das automatisch ein gutes Gefühl.“ Gleichzeitig sinkt die Frequenz des Herzschlages und wird variabler. Letztlich bedeute es, dass wir uns beruhigen, bringt es die Psychologin auf den Punkt. Was Eltern ganz intuitiv tun, wenn ein Baby schreit, hilft auch bei Stress. „Wir wissen, dass langsames Streicheln wie auch Berührung generell in sozial stressigen Situationen zu einer Beruhigung führen“, erläutert die Psychologin. Es funktioniere bei Angst, unter Stress oder bei Nervosität. Eine Alltagsbeobachtung, die auch durch Studien gut belegt sei. „Deshalb ist das Ganze auch als sozialer Berührungssinn bezeichnet worden“, so Croy. Gestreichelt zu werden, signalisiert demnach nicht nur „ich bin bei dir, du musst da nicht allein durch“, sondern hilft auch, körperlich zu entspannen. Die dafür wichtigen C-taktilen Nervenfasern finden sich überall dort, wo wir behaarte Haut haben – und die gibt es fast am ganzen Körper. Eine Ausnahme bilden Hand- und Fußflächen. Das bedeutet: „In den Fingerkuppen gibt es überhaupt keine C-taktilen Fasern.“

Das Schmerzempfinden

Schnell leitende Nervenfasern, vor allem aber auch langsame C-Fasern mit freien Nervenenden in der Haut spielen im Übrigen auch bei der Schmerzwahrnehmung eine Rolle. Ein Sinneseindruck, auf den die meisten wohl lieber verzichten möchten, den man aber für das Überleben braucht: Akuter Schmerz hat eine Schutzfunktion. Er warnt vor Gefahren und Verletzungen, die von gewebeschädigenden Reizen ausgehen wie zu großer Hitze oder zu hohem Druck. „Der typische Schmerzrezeptor, den man kennt, läuft über die langsamen C-Fasern“, sagt Croy. Er sorgt eher für späten, dumpfen Schmerz, anders als schneller leitende Nervenfasern, die den ersten, starken, hellen Schmerz etwa bei einer Verletzung erzeugen. Früher habe man angenommen, dass die C-Fasern nur dazu da seien, Schmerzen und Temperatur zu vermitteln. Inzwischen aber sei bekannt, dass die C-taktilen „Streichel“-Fasern quasi eine Untergruppe darstellen. „Deshalb geht man jetzt davon aus, dass sich diese C-Fasern im Laufe der Evolution aufgespalten haben und jetzt verschiedene Funktionen erfüllen. Manche reagieren auf Streicheln, manche auf Schmerz, und dann gibt es welche, die sind tatsächlich fürs Kitzeln reaktiv“, so Croy. Zusätzlich zu der körperlichen Komponente wird das Schmerzempfinden allerdings auch sehr stark von anderen Faktoren beeinflusst. Die eigene Erwartungshaltung etwa spielt hier mit hinein, Angst oder Depressionen ebenfalls. So kann sich die Schwelle, ab der man zum Beispiel einen Hautreiz als schmerzhaft empfindet, verschieben. Der empfundene Schmerz muss daher nicht mit dem tatsächlichen Ausmaß des Gewebeschadens übereinstimmen. Umgekehrt gibt es Mechanismen, die die Wahrnehmung von Schmerzen unterdrücken. Das kann man auch in der Schmerztherapie nutzen.