Wenn wir »das innere Kind« in uns besser verstehen, können wir mit unseren Gefühlen besser umgehen, so die Theorie. Woher kommt diese Idee, und ist da was dran?

Ja, da ist was dran. Das Konzept des „inneren Kindes“ ist einer der einfachsten, robustesten, fühlbaren, konkreten Wegen zu sich selbst und zu seinem Leben, und von Anfang an verständlich und zuverlässig; ein anderer guter Einstieg ist das Konzept des „Hier & Jetzt“, was letztlich aus der buddhistischen Welt kommt, und hier für uns zB von Eckhart Tolle gut verdaulich aufbereitet wird.

In Podcasts, Büchern oder auf Instagram, überall ist von ihm die Rede: dem »inneren Kind«. Sich mit ihm zu beschäftigen, so heißt es zumindest in etlichen Ratgebern, könne zu einem glücklicheren Leben verhelfen. Stimmt das wirklich? Und was genau ist überhaupt »das innere Kind«?

Eine einheitliche Definition gibt es nicht. »Es handelt sich um eine Metapher, mit der einige Psychotherapeutinnen und -therapeuten arbeiten«, sagt Wolfgang Lutz, Leiter der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Trier. Er hat die neue Auflage eines Standardwerkes der Psychotherapieforschung mitherausgegeben, das »Bergin and Garfield Handbook of Psychotherapy and Behavior Change«. Das Handbuch fasst den Forschungsstand zur Wirksamkeit von gängigen Therapieverfahren zusammen. Doch nirgends ist dort die Rede vom inneren Kind. »Das innere Kind ist kein Therapiekonzept im klassischen Sinne. Deshalb kann es auch nicht auf seine Wirksamkeit hin untersucht werden«, erklärt der Psychotherapeut.

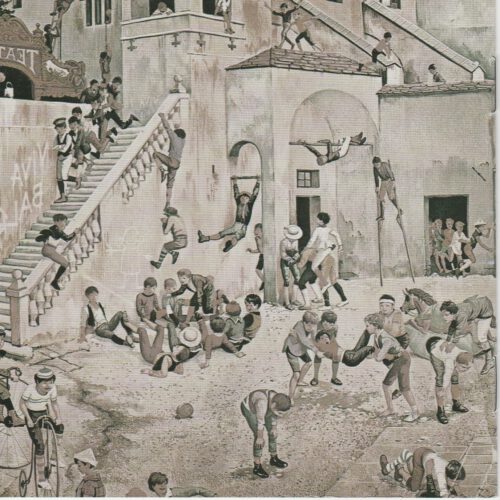

Sinnbildlich verkörpert das innere Kind die in der Kindheit gründenden Muster in unserem Fühlen, Denken und Handeln. »Unsere Kindheit bleibt uns erhalten, sie prägt unser Erleben und Verhalten«, sagt Lutz. Im besten Fall entwickeln Kinder Urvertrauen, also eine sichere Bindung und damit ein gutes Modell für künftige Beziehungen. Im schlimmsten Fall erleben sie Missbrauch, Vernachlässigung, Kränkungen, und diese Erfahrungen können ihr Erleben und Verhalten ein Leben lang beeinflussen.

Auf dieser Idee fußt unter anderem die tiefenpsychologische Psychotherapie, eine der großen Therapieschulen. Ihre Grundannahme: Psychische Erkrankungen gehen auf unbewusste innere Konflikte zurück, die durch negative Erfahrungen in der Kindheit entstanden sind. Die Therapie soll diese bewusst machen und durch eine stabile therapeutische Beziehung korrigieren.

Auch in vielen anderen Therapieverfahren spielt die Beschäftigung mit der Kindheit eine wichtige Rolle. Meist geht es darum, auf diesem Weg einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen oder dysfunktionale Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu erkennen, die auf Kindheitserfahrungen zurückgehen, wie in der kognitiven Verhaltenstherapie.

»Das Konstrukt des inneren Kindes wurde zum ersten Mal durch die Transaktionsanalyse von Eric Berne populär«, erzählt Lutz. Mitte des 20. Jahrhunderts entwarf Berne ein Modell der menschlichen Kommunikation. Demnach können sich Menschen in verschiedenen Ich-Zuständen befinden: Das Erwachsenen-Ich kommuniziere sachlich, das Eltern-Ich entweder kritisch oder fürsorglich, und das Kind-Ich frei angepasst oder rebellisch. »Bei Berne handelte es sich aber nicht um eine Technik, eher um eine Metapher, ein Bild, das Menschen zu verstehen hilft, was in ihnen vorgeht«, sagt Lutz.

Schematherapie: Die Kindmodi erkennen

Heute spielt das Konstrukt insbesondere in der Schematherapie eine große Rolle. Sie wurde Mitte der 1980er Jahre entwickelt und kombiniert verhaltenstherapeutische sowie tiefenpsychologische Konzepte. Zentral und namensgebend sind dabei die »Schemata«: Verhaltens- oder Denkmuster, die meist in der Kindheit entstanden ist. Die Schemata liegen den »Schemamodi« zu Grunde, darunter der Kindmodus. Dabei handelt es sich nicht um eine andauernde Eigenschaft, sondern eher um einen Erlebenszustand, verbunden mit stark negativen Emotionen wie Wut, Traurigkeit oder Verlassenheit.

Im besten Fall kann die Schematherapie helfen, hinter emotionalen Reaktionen und Verhaltensproblemen den Kindmodus zu erkennen – und in den Erwachsenenmodus zu wechseln, um mit ihnen konstruktiv umzugehen. Ein Beispiel schildern die Psychotherapeutin Gitta Jacob und ihr Fachkollege Arnoud Arntz in ihrem Buch »Schematherapie in der Praxis«. In der Therapie beschreibt eine Studentin mit selbstunsicheren und Borderline-Persönlichkeitszügen, wie ihre Mutter sie kalt und spöttisch behandelt, weil sie etwas in der Schule nicht verstanden hat. Die Patientin stellt sich genau vor, wie sie traurig und verlassen am Schreibtisch sitzt. Sie fühlt sich ungeliebt und sehnt sich danach, verstanden und geliebt zu werden. Die Behandlung besteht unter anderem darin, dass die Therapeutin in der Vorstellung die Szene betritt, die Patientin in den Arm nimmt und ihr liebevoll zuredet. Das Erfahren einer sicheren und haltgebenden Beziehung in der Therapie sei ein wesentlicher Faktor für die Heilung der Schemata, die Persönlichkeitsstörungen zu Grunde liegen, schreiben die Autoren.

Traumatherapie: Die inneren Anteile stabilisieren

Auch in der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie (PITT) spielt die Arbeit mit dem inneren Kind eine Rolle. Die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Luise Reddemann beschreibt den Fall eines Geschäftsmannes mit der Diagnose einer somatoformen Schmerzstörung, der unter Rückenschmerzen ohne erkennbare organische Ursache leidet. Im Rahmen der PITT erzählt der Patient, sein Vater habe ihn in der Kindheit schwer misshandelt. Er versuchte, sich und seinen Schmerz nicht zu spüren, und vernachlässigte seine verletzten kindlichen Anteile, wie Reddemann schildert. Ziel der Therapie war es, die verletzten kindlichen Anteile, die so genannten »Ego States«, zu stabilisieren. Mittels Imagination konnte er das innere Kind an einen sicheren Ort bringen und trösten und die traumatisierende Erfahrung aus Beobachterperspektive mit der Therapeutin durchsprechen.

Eine PITT kann im Rahmen einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie stattfinden, eine Schematherapie im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie; beides wird unter bestimmten Voraussetzungen von den Krankenkassen bezahlt. Die Arbeit mit dem inneren Kind floriert aber auch jenseits der etablierten Therapiemethoden. Die US-Psychologinnen Erika Chopich und Margaret Paul entwickelten in den 1990er Jahren die Methode des »inner bonding«, zu Deutsch: innere Bindung. Dabei soll der Betroffene lernen, sich wie ein liebevoller Erwachsener um sein inneres »ungeliebtes Kind« zu kümmern, also um jene Teile des Selbst, die in der Kindheit zu kurz kamen. »Wir definieren das innere Kind als unser wahres Seelenselbst, das sich oft über Gefühle mitteilt«, sagt Margaret Paul.

Inspiriert wurden Chopich und Paul von der systemischen und der humanistischen Therapie. Auch persönliche Erfahrungen spielten eine wichtige Rolle. »Wir hatten beide eine schwierige Kindheit und waren jahrelang in traditioneller Psychotherapie. Allerdings half sie uns wenig«, berichtet Paul. Nachdem sie 17 Jahre lang selbst als Psychotherapeutin gearbeitet hatte, sei ihr klar geworden, dass diese Therapie nicht so funktionierte, wie sie erhofft hatte.

Nun behandelt sie psychische Störungen mit dem Konzept der inneren Bindung. Dazu gehöre aber mehr als nur die Arbeit mit dem inneren Kind, sagt Paul. Es gehe um die Heilung des verletzten Ego-Selbst, die Entwicklung des liebenden Erwachsenen und die Verbindung mit einer höheren Quelle der Liebe, Wahrheit, Kraft und Weisheit. Außerdem müsse das innere Kind gesund ernährt werden: mit biologischen Lebensmitteln und wenig Zucker.

»Das Kind in dir muss Heimat finden«

Was im Gespräch mit ihr deutlich wird: Die Metapher vom inneren Kind hat nicht nur in erprobte Therapieverfahren Eingang gefunden, sondern auch in die Esoterik. Die Übergänge sind fließend.

Mittlerweile wurde das Konzept immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt; es gibt eine Vielzahl von Büchern dazu. Die wohl berühmteste Autorin auf dem Gebiet ist die psychologische Psychotherapeutin Stefanie Stahl. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« ist ein Bestseller, sie füllt bei ihren Vorträgen riesige Hallen.

Das innere Kind sei »der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme«, so verspricht Stahl. Sie gibt Übungen wie Fantasiereisen an die Hand, zum Beispiel, um das innere Kind zu trösten, alte Erinnerungen zu überschreiben und das Erwachsenen-Ich zu stärken. Die blumige Sprache mag nicht jeden ansprechen (»Verankere dein Sonnenkind in dir«). Doch die Ideen finden sich auch in anerkannten Therapien wieder, etwa alte Glaubenssätze zu erkennen, sich auf seine Stärken zu besinnen, Grenzen zu setzen.

Wolfgang Lutz sieht in der Popularität des Konzeptes vom inneren Kind vor allem die Chance, dass in der Bevölkerung die Akzeptanz dafür wächst, eine Psychotherapie zu machen. Was die Menschen aus Büchern und Podcasts mitbrächten, seien Ideen aus unterschiedlichen Therapieverfahren. »Darin werden komplexe fachliche Begriffe in die Alltagssprache übersetzt«, sagt Lutz. Das findet er gut.

Aber manchmal fehle eine Verbindung zu wissenschaftlichen Konzepten. Daher sei es schwierig, die therapeutische Arbeit mit dem inneren Kind auf Wirksamkeit zu prüfen. Wissenschaftliche Studien zu der Frage, ob das tatsächlich bei der Bewältigung psychischer Probleme hilft, gebe es daher keine.

Die Probleme nur vor dem Hintergrund der eigenen Biografie zu betrachten, könne außerdem etwas einseitig sein. »Das führt im ungünstigsten Fall dazu, dass Betroffene aktuelle Probleme aus dem Blick verlieren«, sagt Lutz. Die klassische Psychoanalyse etwa zielt typischerweise darauf ab, dass die Patientinnen und Patienten Einsicht in ihre Probleme entwickeln. »Es wird angenommen, dass sich das Verhalten der Patienten dann von selbst ändert«, sagt Lutz.

Aber manchmal müsse man neues Verhalten einüben, um etwas zu verändern. »Das ist die große Stärke der kognitiven Verhaltenstherapie. Bei Ängsten und Zwängen hilft eine Konfrontation erwiesenermaßen besonders gut«, sagt Lutz. In solchen Fällen würde es wenig bringen, nur auf Einsicht zu setzen.

»Zu uns in die Therapie kommen häufig Patienten, die sich über Podcasts und Bücher informiert haben«, sagt Lutz. Es schade in der Regel nicht, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Sich selbst und die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen, sei gut, egal ob über die Beschäftigung mit dem eigenen inneren Kind oder mit Hilfe von anderen Metaphern. Doch sollten die Betroffenen tatsächlich Traumata erlebt haben oder unter ernsthaften psychischen Störungen leiden, können Ratgeberbücher eine Psychotherapie nicht ersetzen. »Zwar werden da auch therapeutische Fragen gestellt, aber für eine Behandlung sollten sich die Menschen in professionelle Hände begeben«, sagt Lutz.