Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung ist ein entwicklungspsychologisches Modell des Psychoanalytikers Erik H. Erikson (1902–1994) und seiner Ehefrau und geistigen Weggefährtin Joan Erikson (1903–1997).

Erikson beschreibt in diesem Stufenmodell die psychosoziale Entwicklung des Menschen. Diese entfalte sich im Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen und Wünschen des Kindes als Individuum und den sich im Laufe der Entwicklung permanent verändernden Anforderungen der sozialen Umwelt.

Eriksons Entwicklungstheorie spricht den Beziehungen bzw. der Interaktion des Kindes mit seiner personalen (und gegenständlichen) Umwelt eine wesentliche Rolle für die psychische Entwicklung zu. Im Vergleich zu Freuds Modell gibt er dem Unbewussten der psychosexuellen Dimension weniger Raum. Erikson erweiterte damit auf der Grundlage der Freudschen Phasen infantiler Triebentwicklung die Psychoanalyse um die psychologische Dimension der Ich- und Identitätsentwicklung im gesamten Lebenslauf.

Die acht Stadien

Jede der acht Stufen stellt eine Krise dar, mit der das Individuum sich aktiv auseinandersetzt. Die Stufenfolge ist für Erikson unumkehrbar. Die erfolgreiche Bewältigung einer Entwicklungsstufe liegt in der Klärung des Konflikts auf dem positiv ausgeprägten Pol. Sie ist für die Bewältigung der nächsten Phase zwar nicht unbedingt erforderlich, aber hilfreich. Die vorangegangenen Phasen bilden somit das Fundament für die kommenden Phasen, und angesammelte Erfahrungen werden verwendet, um die Krisen der höheren Lebensalter zu verarbeiten. Dabei wird ein Konflikt nie vollständig gelöst, sondern bleibt ein Leben lang aktuell, war aber auch schon vor dem jeweiligen Stadium als Problematik vorhanden. Für die Entwicklung ist es notwendig, dass er auf einer bestimmten Stufe ausreichend bearbeitet wird, damit man die nächste Stufe erfolgreich bewältigen kann.

Stadium 1: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (1. Lebensjahr)

„Ich bin, was man mir gibt.“

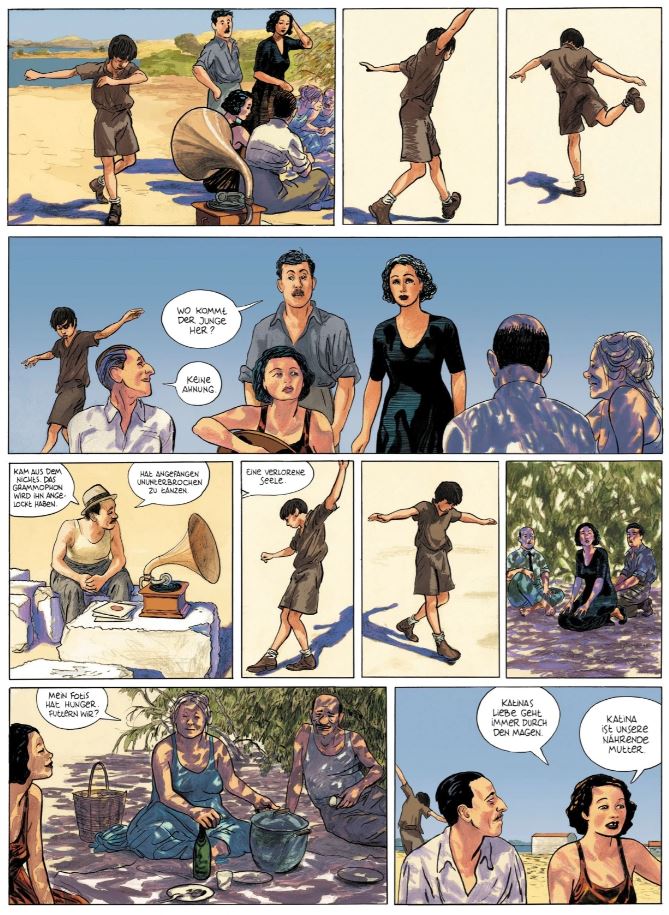

Das Gefühl des Ur-Vertrauens bezeichnet Erikson (1973) als ein „Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens“ (ebenda: 62). Hierzu ist das Kind auf die Verlässlichkeit der Bezugspersonen angewiesen. Die Bindung zu der Mutter und die damit verbundene Nahrungsaufnahme spielt eine bedeutende Rolle, da sie als erste Bezugsperson die Welt repräsentiert. Werden dem Kind Forderungen nach körperlicher Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, Nahrung etc. verweigert, entwickelt es Bedrohungsgefühle und Ängste (wie z. B. vor Feuer oder bestimmten Tieren), da eine weitgehende Erfüllung dieser Bedürfnisse lebenswichtig ist. Außerdem verinnerlicht es das Gefühl, seine Umwelt nicht beeinflussen zu können und ihr hilflos ausgeliefert zu sein. Hier entsteht die Gefahr der Etablierung eines Ur-Misstrauens. Es können infantile Ängste des „Leergelassenseins“ und „Verlassenwerdens“ entstehen (ebd.). Fixierung durch zu starke orale Frustration zeigt sich in oralen Charakterzügen wie Reizhunger, Gier, Leere-Gefühle, Depression, Ur-Misstrauen, starken Abhängigkeitswünschen.

Werden dem Kind Forderungen nach körperlicher Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, Nahrung erfüllt, wird es ein zufriedenes und problemloses Kind.

Die orale Phase nach Freud (von lat. os, Gen. oris: der Mund) ist die erste Äußerung der kindlichen Sexualität. Sie findet im Säuglings– und Kleinkindalter statt und dauert etwa bis zum 2. Lebensjahr. Sie stellt die primitivste Stufe der psychosexuellen Entwicklung dar, in welcher der Mund als primäre Quelle der Befriedigung dient, zum Beispiel durch Nuckeln und Saugen. Nach Ende der oralen Phase lösen andere erogene Zonen den Mund als vorherrschendes Lustzentrum ab; der Mensch behält aber die Fähigkeit zum oralen Lustgewinn, wie beispielsweise bei der Berührung seiner Lippen mit den Lippen des Partners als erotischer Reiz beim Kuss. Die unbewusste Wunscherfüllung ebenso wie deren Versagung stellt der primäre Narzissmus dar.

„Regulierende und beruhigende affektive Interaktionen mit einer vertrauten, vorhersagbaren und primären Bezugsperson schaffen nicht nur das Gefühl von Sicherheit, sondern auch positiv aufgeladene Neugier, die es der entstehenden Persönlichkeitsfiguration ermöglicht, ihre sozioemotionale physikalische Umwelt zu erforschen“

Stadium 2: Autonomie vs. Scham und Zweifel (etwa 2. bis 4. Lebensjahr)

„Ich bin, was ich will.“

Erikson bezeichnet dieses Stadium als „entscheidend für das Verhältnis zwischen Liebe und Hass, Bereitwilligkeit und Trotz, freier Selbstäußerung und Gedrücktheit“. Beschrieben werden die zunehmende Autonomieentwicklung des Kindes und ihre Bedeutung für die Manifestierung eines positiven Selbstkonzeptes bzw. einer Identität. Die Bedingung für Autonomie wurzelt in einem festen Vertrauen in die Bezugspersonen und sich selbst, setzt also die Bewältigung der Phase „Vertrauen versus Misstrauen“ (vgl. Stadium 1) voraus. Das Kind muss das Gefühl haben, explorieren oder seinen Willen durchsetzen zu dürfen, ohne dass dadurch der erworbene „Schatz“ des Vertrauenkönnens und Geborgen-Seins in Gefahr gerät. Hier spielt Erikson zufolge die Emotion Scham eine wichtige Rolle. Die weitgehende oder permanente Einschränkung der explorativen Verhaltensweisen des Kindes führt dazu, dass es seine Bedürfnisse und Wünsche als schmutzig und nicht akzeptabel wahrnimmt. Was sich somit beim Kind etabliert, ist schließlich Scham und der Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Fixierungen ergeben sich durch strenge Erziehung und zeigen sich in zwanghaften Charakterzügen: kleinlich oder geizig in Bezug auf Liebe, Zeit und Geld; Betonung von Recht und Ordnung, Pünktlichkeit und Fleiß; perfektionistische Ansprüche; frühreifes strenges Gewissen, sehr selbstkritisch; Unsicherheit und Zweifel an sich selbst; Putzzwang oder Waschzwang.

Wird das Kind nicht streng, kleinlich und zwanghaft erzogen, ist es auch später kreativ und zeigt Lebensfreude.

In der analen Phase nach Freud (von lat. anus der After), die sich etwa vom 2. bis 3. Lebensjahr vollzieht, erlangt das Kind zuerst durch das Ausscheiden von Exkrementen (Defäkation) und anschließend durch deren Zurückhaltung Befriedigung. Abhängig von kulturellen Normen können äußere Anforderungen in Konflikt zu diesen Bedürfnissen stehen, wodurch die Freude, die das Kind an dieser Stimulationszone empfindet, reguliert und unterdrückt wird: „Kinder, welche die erogene Reizbarkeit der Afterzone ausnützen, verraten sich dadurch, dass sie die Stuhlmassen zurückhalten, bis dieselben durch ihre Anhäufung heftige Muskelkontraktionen anregen und beim Durchgang durch den After einen starken Reiz auf die Schleimhaut ausüben können.“[6] Die anale Phase trägt zur Sauberkeitserziehung, zum Erlernen des sozialen Miteinanders, zur Konfliktfähigkeit und zur späteren Über-Ich-Entwicklung bei. Nach Freud kann das Kind in der analen Phase in Konflikte geraten, je nachdem, wie von den Erziehern mit der Sauberkeitserziehung umgegangen wird.[7] Ungelöste Probleme können unter Umständen zur Herausbildung eines so genannten „analen Charakters“ führen, der durch Geiz, Pedanterie und übertriebenen Ordnungssinn gekennzeichnet sei.[5] Fixierung und dadurch bedingte Regression auf die späte anale Phase kann zur Entwicklung zwanghafter Verhaltensweisen führen.

Stadium 3: Initiative vs. Schuldgefühl (etwa 4. bis 6. Lebensjahr)

„Ich bin, was ich mir vorstellen kann, zu werden.“

Findet das Kind mit vier oder fünf Jahren zu keiner bleibenden Lösung seiner Autonomieprobleme, steht es Erikson zufolge bereits vor der nächsten Krise. Er legt hier seinen Fokus stark auf die Bewältigung oder Nichtbewältigung des „Ödipuskomplexes“. Die symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind öffnet sich, und das Kind erkennt die Bedeutung anderer Personen im Leben der Mutter. Weiter geht es in erster Linie um eine gesunde Meisterung der kindlichen Moralentwicklung. Die Grundlage für die Entwicklung des Gewissens ist gelegt, das Kind fühlt sich unabhängig von der Entdeckung seiner „Missetaten“ beschämt und unwohl. „Aber vom Standpunkt der seelischen Gesundheit müssen wir darauf hinweisen, dass diese große Errungenschaft nicht von übereifrigen Erwachsenen überlastet werden darf; dies könnte sich sowohl für den Geist als auch für die Moral selbst übel auswirken. Denn das Gewissen des Kindes kann primitiv, grausam und starr werden, wie sich gerade am Beispiel von Kindern beobachten lässt, die sich mit einer Abschnürung ihrer Triebe durch Verbote abfinden mussten. Gegebenenfalls verinnerlicht das Kind die Überzeugung, dass es selbst und seine Bedürfnisse dem Wesen nach schlecht seien.“ Im Gegenzug dazu beschreibt Erikson das Kind, welches diese Krise bewältigen kann, als begleitet vom Gefühl „ungebrochener Initiative als Grundlage eines hochgespannten und doch realistischen Strebens nach Leistung und Unabhängigkeit“ (ebenda: 87f). Fixierungen können durch Angst und Schuldgefühle entstehen, die dann zu einer Selbsteinschränkung führen, gemäß den eigenen Fähigkeiten, Gefühlen, Wünschen zu leben. Es kann auch zu einer Überkompensation kommen, ständig initiativ sein zu müssen, als bestünde ihr Wert nur in der eigenen Leistung. Schuldkomplexe, Übergewissenhaftigkeit sowie hysterische Symptome können hier ebenso entstehen.

In der phallischen oder ödipalen Phase nach Freud (von. griech. φαλλός phallós: das männliche Glied), die etwa vom 3. bis 5. Lebensjahr dauert, richtet sich der Großteil der Aufmerksamkeit auf die Erforschung des eigenen Körpers sowie das Anfassen und Stimulieren des Penis oder der Klitoris.[9] Die Triebwünsche in dieser Phase äußern sich in der Regel im Begehren des gegengeschlechtlichen Elternteils. Aus diesem Begehren ergibt sich ein Konflikt, den Freud „Ödipuskonflikt“ genannt hat – nach der Figur des Ödipus aus der gleichnamigen Tragödie von Sophokles.[10] Das Kind identifiziert sich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, was zum Erwerb der jeweiligen Geschlechterrolle führt. Bei einem ungünstigen Verlauf der Entwicklung kann dieser Konflikt bestehen bleiben, was in der psychoanalytischen Literatur häufig Ödipus-Komplex genannt wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich ein Kind bzw. der erwachsene Mensch von dem geliebten Elternteil nicht loslösen kann. Eine mögliche Folge eines nicht überwundenen Ödipus-Konfliktes ist die Nichtbejahung der eigenen Geschlechterrolle.

Wenn die Entwicklung in den frühesten Jahren nicht ganz befriedigend verläuft, bleibt immer ein Bruch zurück, der dann später geheilt werden muss.

Alice Miller: Abbruch der Schweigemauer. Die Wahrheit der Fakten. Hoffmann und Campe, Hamburg 1990, ISBN 3-455-08364-1.