Hippokrates trennte die Medizin von Religion und Magie.

Überraschend ist, dass die hippokratischen Ärzte vor 24 Jahrhunderten die meisten der heutigen Krankheiten kannten und dass sie ihnen Namen gaben, die man heute noch international in der Pathologie, der Diagnostik und der Krankenpflege verwendet. Die chirurgischen Methoden des Hippokrates werden heute noch angewendet.

Hippokrates war der Erste, der die medizinische Wissenschaft systematisch gliederte und die methodische Heilung der Krankheiten einführte. Vor ihm war die Medizin wie ein Aberglaube, der von den Priestern im Asklepion mit der Hilfe von Göttern praktiziert wurde. Er förderte die moderne Medizin, denn er glaubte, dass die Krankheiten eine natürliche Ursache haben. Hippokrates und seine Schüler hielten ihr Wissen in zahlreichen Schriften fest, die praktisch das gesamte medizinische Wissen der damaligen Zeit wiedergibt.

Mit dem Niedergang des Römischen Reiches gewann die Kirche und das Papsttum an Einfluss – die klassische Kultur wurde vom christlichen Mönchstum mit seiner Missions- und Bildungsarbeit ersetzt. Die Natur galt als Spiegel des göttlichen Willens und damit als der menschlichen Einsicht nicht zugänglich. Daher gab es keinen Platz für wissenschaftlich-systematische Beobachtungen nach Art der Griechen.

Kurzgefasst gab es eine Gleichsetzung von Heilkunst = Hexenkunst = Teufelswerk.

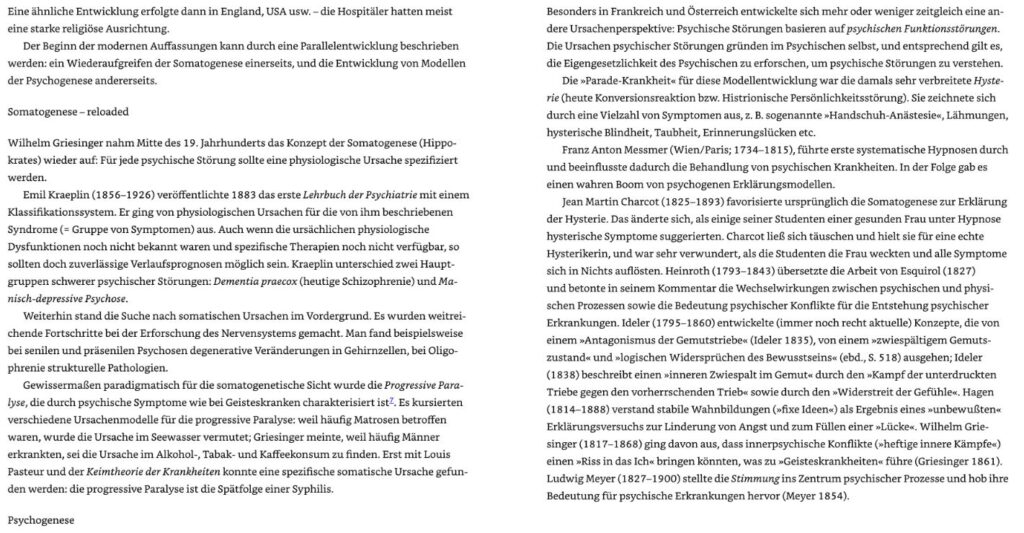

Der Narrenturm auf dem Gelände des Alten Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien im 9. Bezirk (Alsergrund) wurde 1784 als erste psychiatrische Klinik Kontinentaleuropas gebaut.

Insgesamt gab es für die Patienten (Insassen) 139 Einzelzellen. Jede Zelle misst etwa 13 Quadratmeter und ist vom runden Gang aus zu betreten.

Bei vielen Erkenntnissen aus dem 20. und 21. Jahrhundert wird die Errichtung des Narrenturms als ein Zeugnis einer neuen Haltung gegenüber Geisteskranken gesehen; er soll den Beginn der Ausgrenzung von Geisteskranken aus der Gesellschaft darstellen und soll sie von der gesellschaftlichen Kategorie der „Armen“ trennen. Dennoch stellte die Errichtung des Narrenturms in Anbetracht des historischen und gesellschaftlichen Kontextes einen Fortschritt dar – es war der Wandel zu einer Anerkennung eines medizinisch relevanten Leidens und ein Versuch der Fürsorge und Heilung.

Die Architektur zielte nicht nur auf die Abgrenzung nach außen ab. Sie sollte die „Irren“ auch möglichst von den behandelnden Ärzten und Pflegern fernhalten. Aus diesem Grund gab es keine Gemeinschaftsräume, Werkstätten oder Speisezimmer. Die Zellen waren jeweils mit einer eigenen Toilette ausgestattet und die Zentralheizung – vier Öfen im Keller des Gebäudes – versorgten die Kammern mit Heißluft. Die Zellen hatten bei der Errichtung keine Türen und das Gebäude war nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Kurz nach Inbetriebnahme wurden Zellentüren eingebaut und der Turm bekam einen Kanalzugang. Ein Reisender inspizierte 1789, wenige Jahre nach der Eröffnung, auch diese „Hauptsehenswürdigkeit“ bei seinem Wienbesuch:

„Ein großer Theil der Unglücklichen, hier Eingesperrten, sind Soldaten. Viele sind nicht in die Behältnisse eingekerkert, sondern sitzen und laufen in den Gängen umher. Manche liegen an Ketten in ihren Kerkern, und sind an die Wände angeschlossen.“ – Philipp Ludwig Hermann Roeder: Reisen durch das suedliche Teutschland

Der Beginn der modernen Auffassungen kann durch eine Parallelentwicklung beschrieben werden: ein Wiederaufgreifen der Somatogenese einerseits, und die Entwicklung von Modellen der Psychogenese andererseits.

Papsttum im Mittelalter

Papst Leo I., der Große (†461, Papst seit 440) begründete den Vorrang des Bischofs von Rom und wurde später zum universalen Geltungsanspruch des Papsttums ausgebaut. Nach dem Niedergang des Weströmischen Reichs bliebt das Papsttum Teil der oströmischen Reichskirche. Papst Gregor I. der Große (*um 540, †604, seit 590 Papst) betrieb eine eigenständige Politik in Italien zur Verteidigung Roms gegen die Langobarden und zum Schutz der Besitztümer der römischen Kirche. Das Papsttum verselbstständigte sich zunehmend, sagte sich Ende des 8. Jahrhunderts endgültig vom Oströmischen Reich los und näherte sich dem Fränkischen Reich an.

Machtkampf zwischen Kaiser und Papst

Mit der Pippinischen Schenkung von 756 und der Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahr 800 und begann die Verbindung zwischen Papsttum und Kaisertum bzw. zwischen Papst und Kaiser. Mit der Erneuerung der römische Kaiserwürde durch Otto I., den Großen, erstarkte das Papsttum und wollte nicht Teil einer Reichskirche, sondern über allen Reichen stehen.

Der Machtkampf zwischen Papst und Kaiser führte unter Papst Gregor VII. (*1019/1030, †1085, seit 1073 Papst) und Kaiser Heinrich IV. (*1050, †1106, König seit 1056, römisch-deutscher Kaiser seit 1084)zum Investiturstreit. Der Machtkampf zwischen Papsttum und Kaisertum unter den Staufern ging vor allem um die Macht in Italien. Papst Gregor IX. (*um 1167, †1241, seit 1227 Papst) und Kaiser Friedrich II. bekämpften sich. Das Papsttum im Mittelalter erreichte unter Papst Innozenz III. (*1160/1161, †1216, seit 1198 Papst) mit der geistlichen Weltherrschaft, der Inquisition und der Leitung des 4. Kreuzzugs seinen Höhepunkt.

Papsttum in der Neuzeit

Danach geriet das Papsttum unter französischen Einfluss, die Macht der päpstlichen Autorität verfiel. Das Abendländische Schisma schädigte das Papsttum. Erst das Konzil in Konstanz stellte die Einheit der Kirche wieder her, drängende Fragen einer Kirchenreform blieben aber unbeantwortet. Mit dem Auftreten Luthers und der Reformation verschwand der universellen Anspruch des Papsttums.

Im Zeitalter des Absolutismus wurde die politische Schwäche des Papsttums deutlich. Das Papsttum stand der Französischen Revolution feindlich gegenüber und bekämpfte Freiheitsbewegungen und die Lehren des Liberalismus und des Sozialismus. Mit dem 1. Vatikanischen Konzil wurde noch einmal die Stellung des Papstes gestärkt, innerkirchliche Debatten konnten im 20. Jahrhundert nicht verhindert werden.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde versucht, mit Konkordaten die Stellung der Katholischen Kirche gegenüber totalitären Systemen wie dem Faschismus und Nationalsozialismus zu sichern. Dies stieß aber im Nationalsozialismus auch auf scharfe Kritik. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mit dem 2. Vatikanischen Konzil innerkirchliche Reformen eingeleitet.