Die kleinen großen Impressionisten: Erstmals seit 25 Jahren ist die überragende Sammlung Oscar Ghez wieder zu sehen. In der Fondation de l’Hermitage in Lausanne mischt sich die Farbe der Bilder mit dem Licht des Genfer Sees.

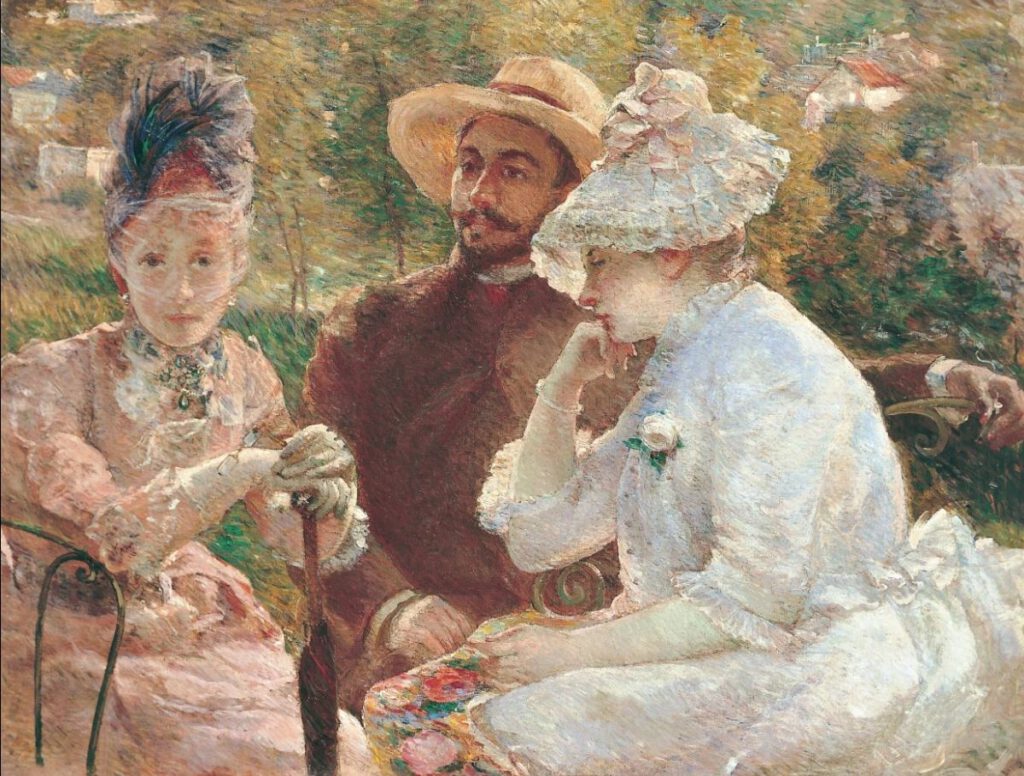

Marie Bracquemonds „Sur la terrasse á Sèvres“ 1880

Wer hätte gedacht, dass man im Jahr 2025 noch derartige Entdeckungen machen kann? Die Genfer Sammlung Oscar Ghez, die 136 ihrer insgesamt 3000 Werke zeigt, ist ein Musée d’Orsay der zweiten Malergarnitur und dennoch keinen Deut langweiliger als diese berühmteste Impressionistensammlung der Welt. Sie ist es schon darum nicht, weil die Privatkollektion anders als das Pariser Großmuseum viele entdeckungswerte Malerinnen und allein sechs bedeutende Gemälde von Gustav Caillebotte besitzt, darunter die „Pont de l’Europe“ von 1876, die nahezu in für jede Einzelschau des Malers und für viele zur „vie moderne“ der Impressionisten aus Genf ausgeliehen wird und zu der der Sohn von Oscar Ghez als Neurophysiologe seit Jahrzehnten hochinteressante Perspektiv- und Wahrnehmungsstudien betreibt. Aus Genf deshalb, weil die enorme Sammlung bis zu Ghez’ Tod 1998 in dessen dortiger Villa „Petit Palais“ gezeigt wurde, jedoch seit einem Vierteljahrhundert wegen Schließung im Jahr 2000 nicht mehr besucht werden konnte – und nur noch in winzigen Spuren in Gestalt etwa der weltweit ausgeliehenen Caillebottes zu sehen war.

Tamara de Lempickas „Perspective ou les Deux Amies“ 1923

Nun aber kann man die hochspannende Sammlung in drei Stockwerken der „Hermitage“-Villa in Lausanne bis in den Sommer hinein ausgiebig bewundern. Angesichts des Namens und der vielen russischen Olgas und Oligarchen in der Schweiz – gleich neben dem Museum der Schönen Künste in Genf etwa ragen die vergoldeten Zwiebeltürmchen der vielbesuchten russisch-orthodoxen Kreuzerhöhungskirche auf – könnte man befürchten, es handele sich um eine der vielen europäischen Zweigstellen der Petersburger Ermitage mit ihrem kriegswild und putinzahm gewordenen Direktor Michail Piotrowski. Doch gibt es Entwarnung: Es ist das von 1850 bis 1853 in einem ausgedehnten Park nördlich des Altstadtviertels um die Kathedrale herum errichtete Wochenendhaus der reichen Lausanner Bankiersfamilie Bugnon, das nach damaligem Usus wie die Lustschlösschen im Barock französisch auf „Hermitage“ getauft wurde, was allein angesichts des spektakulären Blicks auf den Genfer See und die umliegenden Berge jedem echten Eremiten die Schamesröte ins Gesicht triebe. Dabei gehen das einzigartige Seelicht durch die Balkonfenster und der Neobarock der fast parallel zum Impressionismus ausgestatteten Räume der Villa eine geradezu alchemistische Verbindung ein.

Gustave Caillebottes „Le Pont de l´Europe“ 1876

Ein dreifach antizyklischer Sammlergeist

Doch wie gelang es dem heute weitgehend unbekannten Oscar Ghez, mehr als dreitausend Impressionisten, Post-Impressionisten, Kubisten, Surrealisten und Fauves zusammenzubringen? Kurz gesagt erwarb der tunesisch-jüdische Millionär die Menge der Werke dreifach antizyklisch: Als rechnender Unternehmer war er nicht bereit, die überhöhten Summen der vor allem amerikanischen Megasammler für die großen Namen wie Manet, Monet, Degas oder Toulouse-Lautrec zu zahlen. Er konzentrierte sich – mit Ausnahme eines enigmatischen Manet (eines Porträts der Berthe Morisot, die mit der schwarzen Spitze ihres Trauerschleiers wie ein Totenschädel wirkt) – auf die zweite Garde, zu der in den Fünfzigerjahren überraschenderweise auch Caillebotte zählte, der damals noch keine große Sammlerschaft hatte. Die so legendäre wie monumentale „Pont de l’Europe“ konnte er 1957 erwerben. Sein zweiter antizyklischer Coup war der Großeinkauf von figurativer Malerei vom Impressionismus bis zu den Zwanzigerjahren in der Nachkriegszeit ab 1945, die diese Stile vernachlässigte und fast ausschließlich auf Abstraktion setzte, die Ghez nicht interessierte. Ältere Mitarbeiter der Sammlung berichten von seinerzeit lasterweise angelieferten Auktionseinkäufen in seinem Haus – viel Bild für wenig Geld eben.

Jeanne Hebuternes „Autoportrait“ 1916

Die dritte aus der Zeit gefallene Vorliebe des Oscar Ghez schließlich war seine Passion für weibliche und jüdische Maler, die ebenfalls in der wiederum aufmuskelnden Nachkriegszeit mit ihren großen Künstlergesten völlig im Abseits standen: Wer kannte damals und heute Namen wie Marie Bracquemond, Émile Bernard, Emmanuel Mané-Katz, Moise Kisling und Henry Moret, die Spanierin María Blanchard oder die dringend wiederzuentdeckende französisch-jüdische Malerin Natalie Kraemer, die 1943 in Auschwitz ermordet wurde? Ghez konzentrierte sich ganz auf die Verkannten, Verbannten und Ausgestoßenen, und man muss nicht psychologisieren, um zu erkennen, dass sich darin seine eigene Lebensgeschichte spiegelt. 1905 in Tunesien geboren, gingen seine Eltern nach Frankreich, als er zehn war, wo er eine solide französische Schulbildung erhielt. Mit seinem Bruder gründete er eine florierende Kautschukfabrik in Italien, musste unter Mussolini fliehen, konnte glücklicherweise mit Pirelli deren französisches Werk bei Lyon gegen sein italienisches tauschen, emigrierte nach Hitlers Einmarsch in Frankreich aber auch von dort, diesmal in die USA. Nach dem Krieg baute er die französische Fabrik wieder auf, bevor er sie Anfang der Sechziger verkaufte, um sich vollständig dem Sammeln zu widmen und 1968 das Petit Palais in Genf zu gründen. 1978 schenkte er der Universität Haifa 138 Gemälde, deren Urheber seither eifrig beforscht werden, um nicht erneut in Vergessenheit zu versinken.

Paul Ranson „Paysage maritime“ 1895

Sein Herz schlug für die Übersehenen, Vergessenen und für die Außenseiter

Die Lausanner Hermitage gab klugerweise Ghez’ Faible für verkannte Malerinnen breiten Raum. Das meint nicht Künstlerinnen wie Tamara de Lempicka, die seit den Achtzigern mit ihren unterkühlten Miami-Vice-Metallicfarbigkeiten (in Lausanne: „Perspective ou Les Deux Amies“ von 1923) mehr als jede andere Malerin reproduziert wurde, sondern wirklich Vergessene. So kann sich endlich einmal die Qualität der Suzanne Valadon präsentieren, während die entscheidende Neuentdeckung Jeanne Hébuterne ist, die bislang nur als tragisch ihrem Mann Modigliani in den Tod folgende Muse gesehen wurde, jedoch als absolut überzeugende Malerin in der Kunstgeschichte keine Rolle spielte.

Auf ihrem Selbstporträt von 1916 geht das wie eine afrikanische Maske stilisiert ovale Gesicht nach unten, der kecke Blick aus schmalsten Augenschlitzen nach oben, während das wie eine Pudelmütze aufgetürmte rote Haar und die fast kubistisch gebrochenen floralen Muster des Hintergrunds wie Hinterglasmalerei Gabriele Münters aufleuchten. Genauso eine Ehrenrettung erfahren müssten aber die Kubistinnen Marevna (Maria Vorobieff), Jeanne Rij-Rousseau und eben María Blanchard.

Nathalie Kraemer „La Femme au tabouret“

Doch auch unter den männlichen Impressionisten und Kubisten gibt es Dutzende Wiederentdeckungen: Ker-Xavier Roussel beispielsweise überwältigt mit seinem farbsatten monumentalen Querformat „Parc“ von 1911, aus dem als Solitär ein grellroter Baum strahlt. Unter den Post-Impressionisten ragt Achille Laugé heraus, der mit seinem „Devant la fenêtre“ von 1899 einen Innenraum genauso pointillistisch wie Seurat sein Seine-Ufer in flirrende Punkte zerlegt und die Betrachteraugen herausfordert. Während Maurice Denis sich auf den drei nebeneinanderhängenden Interieurs mit Kindern nicht zwischen Renoir-Nachfolge und Eigenständigkeit entscheiden kann und Pierre Carrier-Belleuses zugegeben faszinierende lebensgroß verunfallte Tänzerin in Pastell auf Papier mit einem Tutu wie ein Pfauenrad nicht von Degas zu unterscheiden ist, weiß der Fauvist Nicolas Tarkoff in „La Danse“ genau, wie er Figur und Raum zum Tanzen bringt. Der in Tokio geborene Léonard Foujita, eigentlich Tsuguharu Foujita, schließlich fesselt mit den wie eine Solarisation in Öl auf Leinwand gemalten blendend weißen „Les Deux Amies“ von 1926.

Das ausgedehnte Kellergeschoss mit seinem modernen unterirdischen Anbau ist vor allem dem Lausanner Künstler Théophile-Alexandre Steinlen gewidmet, den Ghez besonders innig verehrte: Sagenhafte 630 Werke trug er von dem Grafiker und Maler zusammen, von denen in der Hermitage Dutzende zu sehen sind. Für Katzenfreunde ist diese Steinlen-Kollektion das Paradies auf Erden, ist der Künstler doch nicht nur Urheber des ikonischen Plakats des Kabaretts „Chat noir“, sondern auch Erfinder des Cat content. Im lang gestreckten unterirdischen Saal hängen Porträts stolzer Katzensolitäre, Gemälde gefütterter und sich balgender Stubentiger, ein schwarzer Kater, der eine rote Flagge mit der Aufschrift „Gaudeamus“ hisst, und als Höhepunkt, der jeden Verehrern der Schützlinge der Göttin Bastet das Nilwasser in die Augen treibt, auf einem romantisch in Mondlicht getauchten Hügel auf drei mal gut anderthalb Metern nicht weniger als 230 der maunzenden Samtpfoten („L’Apothéose des chats à Montmartre“ von 1885).

Von Steinlen allein trug Ghez 630 Werke zusammen

Dabei ist Steinlen kein Kitschier, auch wenn das äsopisch-comichafte Spiegeln menschlicher Eigenschaften in den Katzen es vermuten ließe. Genauso widmet er sich kämpfenden und streikenden Arbeitern oder sich abplagenden Wäscherinnen und zeigt sich dabei als Stil-Chamäleon: Die abgekämpften „Minenarbeiter“ von 1903 mit ihren Hängeköpfen und grauen Gesichtern nehmen Käthe Kollwitz’ Elendsikonographie vorweg, während Steinlens „Blanchisseuse“ in Öl auf Leinwand von 1895 Daumiers Manier getreu aufnimmt und weiterdenkt.

In diesen Suchbewegungen der zweiten Künstlerreihe nach hinten und oft als Avantgarde auch nach vorn liegen die vielen ungehobenen Schätze der Sammlung Oscar Ghez, die es noch zu entdecken gilt.

Theophile-Alexandre Steinlen „L´Apotheose des chats à Montmarte“ 1885