Psychotherapie und Selbstpsychologie – die Behandlung von pathologischem Narzissmus

Die Annäherung an den Narzissmus, wie sie in den Schriften von Freud, Klein und Kernberg erfolgt, steht im Gegensatz zu Heinz Kohuts Verständnis und Therapie narzisstischer Störungen. Nach Ansicht der Ersteren kann eine Person umso weniger in Objektbeziehungen investieren, je narzisstischer sie ist. Obgleich hinsichtlich der Beschreibung des Verhaltens narzisstischer Menschen weitgehend Übereinstimmung besteht, sind die Differenzen bezüglich Ätiologie und Behandlung erheblich. Kohut wollte den Patienten nicht konfrontieren, damit eine Entwicklung vom Narzissmus hin zu Objektbeziehungen stattfinden kann, sondern empfahl ein empathisches Verständnis seiner Idealisierung und seines Bedürfnisses nach Bewunderung seitens der anderen, um spezifische narzisstische Übertragungen aufrechtzuerhalten. In diesem Artikel werden Kohuts Überlegungen zum Verständnis und zur Behandlung narzisstischer Patienten einschließlich seines neuen Blicks auf Diagnose, Aggression, Übertragung und Gegenübertragung sowie seine beiden neuen metapsychologischen Konstrukte, die revidierte Perspektive der kindlichen Entwicklung und die verstärkte Rolle der Empathie bei der Interpretation zusammengefasst. Eine Fallbesprechung veranschaulicht die Anwendungsmöglichkeiten von Kohuts Methode.

Der Narzissmus hat einen schlechten Ruf in der Psychotherapie. Patienten, bei denen eine Depression oder Angststörung diagnostiziert wurde, rufen zumindest indirekt ein gewisses Mitleid oder Empathie für ihr Leiden und ihren Kampf mit schmerzlichen Gefühlen hervor. Die Diagnose Narzissmus erzeugt jedoch einen unmittelbar negativen, abwertenden Blick auf diese Person. Kernberg (2007) beispielsweise beschrieb die narzisstische Pathologie als „… übertriebene Ichbezogenheit, übermäßige Abhängigkeit von der Bewunderung anderer, Größenfantasien (und) Vermeidung von Realitäten, die ihr Gefühl des … Besondersseins … (stören könnten). Sie weisen einen bemerkenswerten Mangel an Empathie für andere sowie eine Armut in ihrem Gefühlsleben und ihren Beziehungen auf” (S. 505). Sie werden weniger von einem Gefühl der Schuld als von Scham beherrscht und … leiden an einem chronischen Gefühl der Leere und Langeweile … und dem Wunsch nach künstlicher Stimulation affektiver Reaktionen durch Drogen oder Alkohol” (S. 505). Weiterhin unterscheidet Kernberg in diesem Artikel von 2007 über den „praktisch nicht behandelbaren narzisstischen Patienten” zwischen analyse-fähigen, „neurotisch” erscheinenden Narzissten (S. 503) und solchen, die – im Vergleich zu den anderen der vorstehenden Definition entsprechenden narzisstischen Patienten –, abgesehen von Schwierigkeiten bei langfristigen intimen und beruflichen Beziehungen, ein gutes Funktionsniveau aufweisen. Diese letztere Gruppe besteht aus Patienten, die keine funktionierende, auf Zusammenarbeit basierende Behandlungsbeziehung aufbauen können. Kernberg hält sie mit Ausnahme der Anwendung kognitiver, nichtanalytischer Therapieansätze und Medikamente für praktisch nicht behandelbar.

Bezüglich Kernbergs Beschreibung der Verhaltensweisen narzisstischer Patienten besteht weitestgehend Einigkeit. Hinsichtlich der Ätiologie und Behandlung narzisstischer Störungen sind die Differenzen dagegen erheblich, wie ich in der nachstehenden Diskussion erläutern werde. Ich benutze außerdem die Begriffe „Psychotherapie” und „Psychoanalyse” synonym, da die Behandlungstheorie, die ich diskutiere, auf beide Therapieformen gleichermaßen anwendbar ist.

Kernbergs Beschreibung entstammt zur Gänze dem Blickwinkel eines Beobachters, der abseits des Patienten steht und dessen Verhalten und mutmaßliches Innenleben diagnostisch evaluiert. Bewertungen wie Flachheit des Gefühls, Empathiemangel, unausgesprochene Überlegenheit und Motivierung durch Scham anstelle von Schuld sind diagnostische Beschreibungen, die von einem Blickwinkel außerhalb der Subjektivität des Patienten getroffen werden. Die Problematik der Behandlung, d. h. die angebliche „Nichtbehandelbarkeit” dieser Patienten besteht darin, dass sie keine Beziehung zu dem Analytiker aufbauen, ihn nicht anerkennen und respektieren. Selbst wenn ein Patient ohne den Analytiker ein bestimmtes Problem für sich selbst analytisch bearbeitet, ist diese Selbstanalyse nach Kernberg als Versagen des Patienten, mit dem Analytiker zusammenzuarbeiten und eine Beziehung zu ihm aufzubauen, zu interpretieren. Von dieser Perspektive außerhalb der subjektiven Erfahrung des Patienten aus wird ein solches Streben nach Autonomie und Unabhängigkeit seitens des Patienten als provokative Abwertung des Analytikers gewertet.

Kernberg formuliert einen Ansatz zum Verständnis und zur Behandlung des pathologischen Narzissmus, der in der Psychotherapie eine lange Geschichte hat, beginnend mit Freuds Annahme (1914), dass sich Narzissmus und Objektbeziehungen wie eine Art Wippe verhalten. Es gibt „… eine Antithese zwischen Eigenliebe und Objektliebe. Je mehr die eine genährt wird, umso mehr verkümmert die andere” (S. 76).

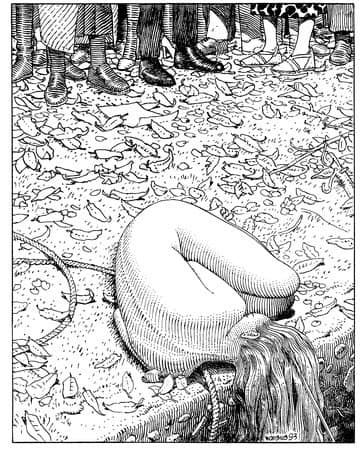

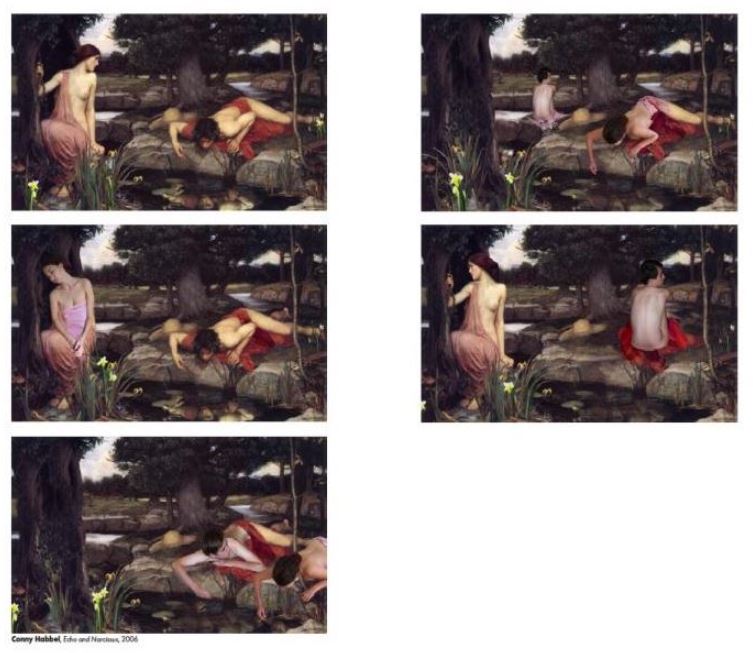

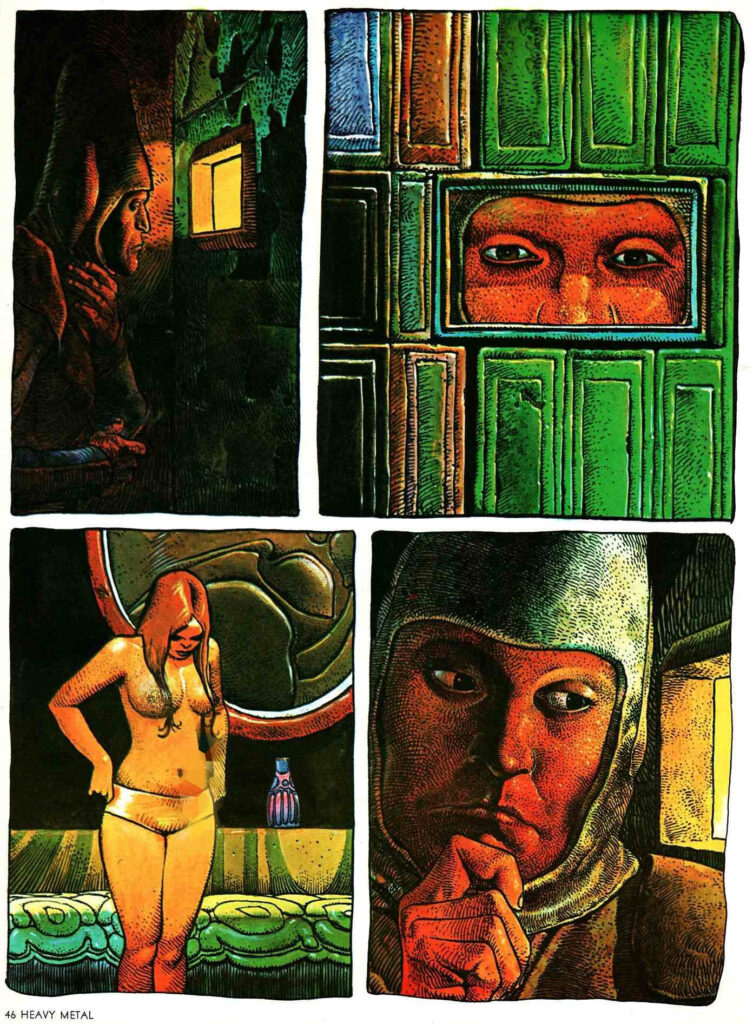

Das Waterhouse-Gemälde stellt den Narziss-Mythos in seiner tragischen Konstellation dar:

Echo sitzt am Ufer und blickt voller Liebe auf Narziss, der wiederum, ebenso hingegeben, sein Spiegelbild fixiert. Die Konstellation wird aufgebrochen, der Konflikt verschoben.

Ursprünglich bezog sich die narzisstische Pathologie auf die in das Ich investierte Liebe, Hartmann (1955) korrigierte dies jedoch: „Narzissmus verweist auf die libidinöse Objektbesetzung des Selbst (nicht des Ich)” (S. 21). Je weniger Liebe ein Mensch anderen entgegenbringen kann, umso weniger kann er eine Objektbeziehung eingehen. Melanie Klein vertritt die Position (1975), dass narzisstische Patienten keinen depressiven Zustand erreichen, was bedeutet, dass sie keine Dankbarkeit empfinden können, sondern neidisch und aggressiv gegenüber anderen und gleichzeitig übermäßig abhängig von ihnen sind. Bei diesem seit Langem praktizierten traditionellen Behandlungsansatz, der von dem Modell, wie es auch Kernberg vertritt, abstammt, muss der Analytiker den Patienten mit dessen Narzissmus, Großartigkeit, Ichbezogenheit und Unfähigkeit zum Aufbau einer Beziehung zum Therapeuten – also einer anderen Person – konfrontieren. Ziel ist es, das Liebesbedürfnis des Patienten durch die Konfrontation mit seinem narzisstischen Verhalten zu lösen und zu befreien, damit es in Objektbeziehungen, insbesondere mit dem Therapeuten, investiert werden kann. Diese Theorie und Behandlungsmethode – entsprungen aus Freuds Antrieb und den Objektbeziehungstheorien von Melanie Klein – beherrschten die Psychotherapie lange Jahre. Noch heute hängen ihr viele Analytiker, wie z. B. Kernberg (2007), an. Es wird eine Geschichte über einen regional bekannten Analytiker kolportiert, der seine Patienten entsprechend der vorstehend zitierten Empfehlung zur Therapie narzisstischer Störungen behandelte. Begannen die Assoziationen und Verhaltensweisen eines Patienten allmählich die zuvor beschriebenen Kriterien für die Diagnose Narzissmus zu erfüllen, holte der Analytiker eine Krone und ein Zepter hervor und übergab sie dem Patienten. Mit dieser dramatischen Konfrontation wollte er dem Patienten vermitteln: Ist dir nicht klar, dass du dich wie ein König fühlst und verhältst? Natürlich lassen sich auch andere Requisiten zu diesem Zweck einsetzen. Die dramatische Interpretation entsprach der vorherrschenden Theorie: Löse dich von deiner Großartigkeit, deiner narzisstischen Beschäftigung mit dir selbst, deiner Selbsterhöhung und verherrlichung, und du wirst ein besserer Mensch, der Beziehungen eingehen und mit anderen mitfühlen kann. Funk tioniert eine auf dieser Theorie basierende Therapie? Ja und Nein.

Sicherlich ändert diese Methode einige Verhaltensweisen, indem sie den narzisstischen Patienten beschämt und in Verlegenheit bringt und seine pathologische Passung (Brandschaft, Doctors & Sorter, 2010) in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Therapeuten fördert. Bei dieser traditionellen Konfrontationsmethode zur Behandlung narzisstischer Störungen gibt es eine Reihe theoretischer Annahmen mit tiefgreifenden klinischen Folgen.

Zunächst gilt die narzisstische Pathologie bei diesem Behandlungsansatz als zur Gänze im Patienten liegend; eine in unterschiedlichen Zusammenhängen mehr oder weniger starke Auslösung von Verhaltensweisen und Standpunkten wird nicht angenommen. Die in der analytischen Situation auftretende narzisstische Pathologie wird vielmehr gemeinsam gestaltet und lässt sich daher besser verstehen, wenn sie im Rahmen der Interaktion zwischen Patient und Therapeut betrachtet wird. Gemeinsam gestaltet bedeutet nicht, dass Therapeut und Patient gleichermaßen oder entsprechend der Interaktion dazu beitragen (Beebe & Lachmann, 2002, 2004), sondern dass beide einen Beitrag leisten. Das Schweigen des Analytikers beispielsweise kann eine negative Wirkung auf die Stabilität des Patienten in der Therapiesitzung haben. Ein in diesem Zusammenhang zu berücksichtigender Aspekt ist daher das Ausmaß, in dem das Gefühl des Patienten für sich selbst, seine Stabilität und Selbstachtung, wenn auch unabsichtlich, durch das Eingreifen oder Nichtreagieren des Therapeuten verletzt wird. Eine weitere Möglichkeit, die in Betracht gezogen werden muss, ist, inwieweit die störenden narzisstischen Eigenschaften des Patienten in der Therapie zum Vorschein kommen, weil sich der Patient in der therapeutischen Umgebung sicher fühlt. Das Auftreten dieser Verhaltensweisen in der Behandlung wäre ein Zeichen für ein Ambiente der Sicherheit, das zwischen Therapeut und Patient entstanden ist.

Zweitens basiert eine damit zusammenhängende Annahme auf der Ansicht, dass die Gegenübertragung eine Reproduktion der Übertragung des Patienten ist. Der Therapeut geht davon aus, dass seine Erfahrung, z. B. sich abgewertet oder ignoriert zu fühlen, die Motivationen und Absichten des Patienten definiert. Diese Annahme läuft im Prinzip dem gesamten therapeutischen Vorhaben zuwider, das auf dem Verständnis der Bedeutung, u. a. der unbewussten Bedeutung der Gefühle, Assoziationen, Motivationen und Handlungen des Patienten basiert. Für einen Patienten, der in einer Welt lebt, in der er ständig Angst hat, ignoriert, zurückgewiesen und abgewertet zu werden, kann das Streben nach Anerkennung und Besonderssein einen beherzten Versuch darstellen, mit einer gewissen Selbstachtung zu überleben.

Drittens werden die Herausforderungen und die angebliche Renitenz des Patienten – erneut im Zusammenhang mit den zuvor genannten Annahmen – wörtlich genommen, als sei ihre Bedeutung augenscheinlich. Heinz Kohut eröffnete, wie ich nachstehend erläutert möchte, eine Sichtweise des Narzissmus, die all diese und andere Annahmen in Frage stellt. In der nachfolgenden Diskussion stelle ich einige zentrale theoretische Thesen aus Kohuts frühen Schriften (1966, 1968, 1971, 1977) vor und gehe dann anhand aktueller Beiträge zur Selbstpsychologie sowie einer klinischen Darstellung näher darauf ein.

In seinen 1971 und 1977 erschienenen Büchern brach Kohut Freuds Wippe entzwei. Er war der Ansicht, dass beginnend mit dem primären Narzissmus oder, wie er ihn nannte, archaischen Narzissmus eine Entwicklungslinie zu den Objektbeziehungen führt, die andere zu höheren Formen des Narzissmus, nämlich Empathie, Humor, Kreativität, Transienz und Weisheit (Kohut, 1966; Lachmann, 2008). Dieser letzteren Entwicklungslinie wandte Kohut seine Aufmerksamkeit zu.

In seinem Artikel von 1968 über die Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstudien stellte Kohut eine psychotherapeutische Methode vor, die das Verständnis und die Behandlung dieser Störungen aus einem radikal neuen Blickwinkel betrachtete. Später weitete er Theorie und Behandlungsansatz auf die gesamte Palette psychologischer Störungen aus, d. h., er schloss auch neurotische Störungen ein, die in die zu Objektbeziehungen führende Entwicklungslinie fallen. Seine ursprüngliche Darstellung ist jedoch meiner Ansicht nach eine Blaupause oder, wie er es formulierte, eine Skizze seiner systematischen Annäherung an die Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen. Kohut bezeichnete seine Theorie als Psychologie des Selbst, was heute als Selbstpsychologie abgekürzt wird.

Kohut eröffnete einen neuen Blick auf die Diagnose, zwei neue metapsychologische Konstrukte, die revidierte Perspektive der kindlichen Entwicklung, ein anderes Verständnis von Übertragung und Gegenübertragung sowie die verstärkte Rolle der Empathie bei der Behandlung und Interpretation. Diese Beiträge stehen in wechselseitiger Beziehung und lassen sich jeweils am besten im Zusammenhang diskutieren.

Kohut war der Ansicht, dass das sich entwickelnde Kind von Anfang an das Gefühl haben muss, dass sein Stolz und Exhibitionismus durch das „Glänzen in den Augen der Mutter” beantwortet werden, d. h., eine Reaktion erfolgt, die das Bedürfnis des Kindes nach affektiver Responsivität spiegelt.

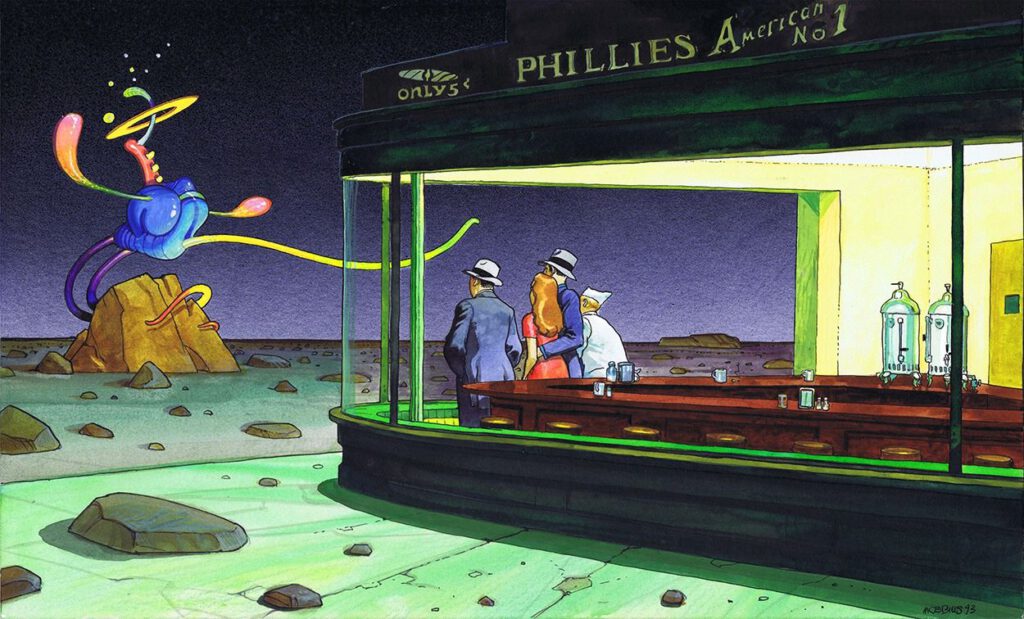

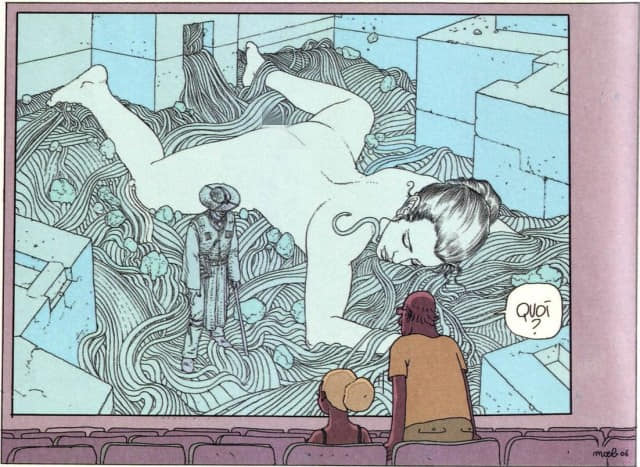

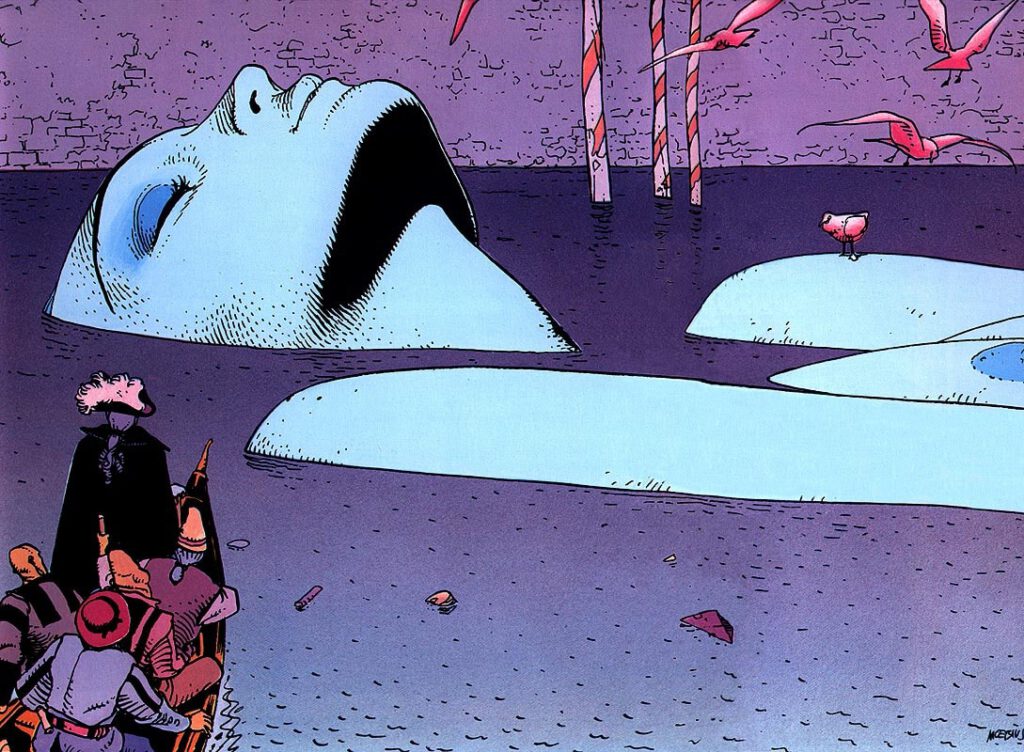

MOEBIUS / Nighthawks (1993)

Painted by Jean Giraud in 1993 for a mixed exhibition paying tribute to Edward Hopper, this brilliant re-interpretation of Nighthawks strikes the perfect balance between reality and fantasy in a classic Moebius styl.

Damit wird ein fundamentales menschliches Bedürfnis erfüllt, und Selbstwert, Selbstachtung und Sicherheit des Kindes werden gestärkt. Findet das Kind diese Bestätigung nicht, führt dies zu dem lebenslang vorherrschenden Bedürfnis, von anderen Sicherheit einzufordern, und zu einem Gefühl der Verletzlichkeit, wenn diese Reaktion ausbleibt. So weit entsprechen Kohuts Formulierungen Kernbergs Beschreibung der übermäßigen Abhängigkeit des narzisstischen Menschen von der Bewunderung anderer. Kohut schreibt jedoch, dass dieses grundlegende Bedürfnis, das er theoretisch als Struktur – das großartige Selbst – konkretisiert, in der Person verbleibt und bei Kränkungen und erfolglosen Versuchen, die notwendige Bewunderung zu erhalten, immer wieder als Verletzlichkeit zutage tritt.

Ein großartiges Selbst wird auch durch eine offensichtliche nicht zu kaschierende Frontzahnlücke nicht in seinem Wesenskern eingeschränkt.

Sohn:“ Papa, ab wieviel Jahre beantwortet man denn die Fragen der Kinder und sagt nicht nur: -mhmm-?“

Papa: „mhmm.“

Noch bedeutsamer aber ist, dass das großartige Selbst, das Bedürfnis nach Bewunderung als Folge der frühen Entwicklungsstörung den Menschen dauerhaft bei der Regulierung seines Gefühlslebens behindert und zu Problemen bei Liebesbeziehungen und am Arbeitsplatz führt. Andere Menschen müssen dann diese Selbstobjektfunktion (Begriff wird nachstehend erläutert) übernehmen. Wird dieses Bedürfnis in der Therapie nicht unterdrückt, sondern darf sich in der Übertragung allmählich entfalten, wird es durch einen Prozess des phasengerechten und frustrations-optimierten empathischen Verständnisses allmählich internalisiert. Dadurch, dass der Therapeut die Notwendigkeit des Bedürfnisses versteht und es nicht pathologisiert oder unterdrückt, kann es sich innerhalb des allgemeinen Repertoires des Patienten zu sinnvol len Ambitionen entwickeln. Frustrationen sind natürlich unvermeidlich und können die Beziehung zwischen Analytiker und Patient stören, doch das Verständnis für die Ursache der Störung begünstigt ihre Behebung. Die Abfolge von Störung und Behebung fördert wiederum den Prozess der Internalisierung des Bedürfnisses nach Bewunderung in dem Patienten als Quelle motivierender Ambitionen.

Zum Zeitpunkt der Verfassung seiner Arbeiten wies Kohut die Selbstobjektfunktionen Spiegelung und Idealisierung der Mutter bzw. dem Vater zu. Diese Differenzierung wird seitdem in Frage gestellt. Das Kind kann Mutter oder Vater als Quelle der Spiegelung oder Idealisierung erleben. Bleibt man bei Kohuts ursprünglicher Formulierung, hat das Kind bei einer normalen Entwicklung das Bedürfnis, in die idealisierte Lebenswelt des Vaters integriert zu werden. Indem das Kind in die Stärke, Vertrauen und Einzigartigkeit signalisierenden Aktivitäten des Vaters eingebunden wird, kann es diese Qualitäten allmählich bei sich selbst spüren; sie werden Schritt für Schritt zu unerschütterlichen inneren Idealen. Wird das Kind nicht in die idealisierte Lebenswelt des Vaters integriert, entwickelt sich eine andere Struktur, das idealisierte Elternbild. Das heranwachsende Kind und der spätere Erwachsene suchen dann nach anderen Menschen, die diese Eigenschaften verkörpern, und klammert sich an sie in der kurzzeitigen Hoffnung, von ihnen eingebunden, anerkannt und akzeptiert zu werden. Noch wahrscheinlicher führt dieses Bedürfnis am Ende zu einem Gefühl der Enttäuschung und Depression, da die Bindung an die idealisierte Person zerbricht, weil diese die narzisstischen Bedürfnisse nicht erfüllen kann.

Die Gegenüberstellung dieser beiden strukturellen Entwicklungen zeigt ein der Ätiologie von Kernbergs diagnostischer Beschreibung entgegengesetztes Bild. Kohut ging von einem Entwicklungsdefizit als Erklärung für die narzisstische Pathologie aus und forderte demzufolge ein anderes Verständnis für die Behandelbarkeit der Störung. In der Analyse dieser Patienten kommt es zu narzisstischen Übertragungen, basierend auf dem Bedürfnis nach Spiegelung ihrer archaischen Großartigkeit in Form des großartigen Selbst und dem Gefühl der Erschütterung, wenn ihr Bedürfnis nach einer idealisierten anderen Person nicht erfüllt wird. Diese Übertragungen werden als Selbstobjektübertragungen bezeichnet. Dabei üben die anderen Personen, z. B. der Analytiker dem Erleben des Patienten nach eine selbstachtungsregulierende Funktion, d. h. eine Selbstobjektfunktion für ihn aus. Dies bedeutet nicht, dass keine Trennung zwischen Selbst und Objekt (andere Person) vorliegt, sondern die andere Person auf ganz bestimmte Weise als wesentlicher Bestandteil des Selbstgefühls des Patienten dient.

Der Begriff „Selbstobjekt” bezieht sich auf die Erfahrungen eines Menschen mit einem anderen, der gebraucht wird, um zur Aufrechterhaltung des Selbstgefühls affekt- und selbstregulierende Funktionen auszuüben. Aus dieser Perspektive kann sich der Patient in Gegenwart des Therapeuten kompetent und leistungsfähig fühlen. Die natürliche Aufmerksamkeit des Therapeuten fühlt sich gut an, doch der Patient entwickelt aufgrund der fehlenden positiven Aufmerksamkeit und Unterstützung der Entwicklung nicht die selbstregulierende Fähigkeit zur Aufrechterhaltung seines Selbstwertgefühls. Der narzisstische Patient fühlt sich in Gegenwart des Therapeuten ganz bzw. stabil. Verlässt er die Praxis des Therapeuten, kann es zu einem Derealisationsgefühl oder Ängsten kommen. Das Gefühl der Selbstkohäsion geht verloren.

Diese Anregungen führten zu einem einigermaßen radikalen Behandlungsansatz: Der Patient wird vom Therapeuten nicht gebrochen, konfrontiert oder in seinen Idealisierungen für unrealistisch befunden. Vielmehr werden die Idealisierungen stehen gelassen, wobei sie im Laufe der Zeit allmählich abnehmen und als Leitideale internalisiert werden. Natürlich werden solche Idealisierungen im Verlauf der Therapie zwangsläufig unterbrochen. In diesem Fall muss die Unterbrechung erkannt und durch Behandlung der Ursache behoben werden. Im Zuge dessen lässt sich die Unterbrechung erklären, und es wird verständlich, warum sich ein vom Therapeuten kaum wahrgenommener Vorfall so tiefgreifend auf den Patienten ausgewirkt hat. Mögliche Unterbrechungen sind beispielsweise die Art und Weise, wie die Therapiesitzung beendet wird, der Affekt des Therapeuten, mit dem er den Patienten vor einer bestimmten Sitzung begrüßt oder nicht begrüßt, oder eine Anmerkung oder Frage, aus der der Patient schließt, dass der Analytiker ihn nicht kennt. Den Ursprung der Unterbrechung zu verstehen bedeutet, sie beheben zu können. Das Bedürfnis nach Spiegelung, wie es im großartigen Selbst besteht, erfordert eine ähnliche analytische Aufmerksamkeit. Erfüllt der Therapeut die Erwartung des Patienten hinsichtlich einer positiven Reaktion auf seinen Exhibitionismus nicht, kommt es bei dem Patienten unter Umständen zu einer narzisstischen Verletzung, in deren Folge er sich zurückzieht und kalt bzw. arrogant oder sogar mit hypochondrischen Symptomen reagiert. Der Therapeut wird dadurch gewarnt, dass die spiegelnde Selbstobjektübertragung unterbrochen wurde und diese Unterbrechung untersucht werden muss. Durch empathisches Zuhören und die Behebung der Unterbrechung wird das großartige Selbst allmählich in Form von Leitambitionen internalisiert.

Aus Kohuts Perspektive „wird der Mensch von seinen Idealen geleitet und von seinen Ambitionen angetrieben”. Ideale und Ambitionen müssen in einer gewissen harmonischen Beziehung stehen. Sind die Ideale den Ambitionen zu weit voraus, hat der Mensch ständig das Gefühl der Unzulänglichkeit. Liegen die Ideale und Ambitionen zu eng beieinander, reicht die Differenz zwischen ihnen nicht aus, um den Menschen zu motivieren und anzuspornen.

Seit Kohut seine bahnbrechenden Konzepte präsentierte, haben die Selbstpsychologen einige seiner ursprünglichen Ideen ausgeweitet (siehe z. B. Lichtenberg, Lachmann & Fosshage, 1996, 2011). Zwar wurden die fundamentalen Beiträge zu Klinik und Behandlung beibehalten, das Strukturkonzept wurde jedoch durch Verfahrensterminologie ersetzt. Gemäß Rapaports (1960) Anmerkung, dass Strukturen Prozesse mit langsamer Veränderung sind, hat das Systemdenken in der Selbstpsychologie Fuß gefasst. Die vorstehend von mir besprochene „gemeinsame Gestaltung” stellt eine Systemperspektive dar. Zudem weiteten Stolorow und ich (Stolorow & Lachmann, 1982) Kohuts Definition narzisstischer Strukturen aus, indem wir Narzissmus als psychische Aktivität definierten, die Kohäsion, zeitweilige Stabilität und positive affektive Färbung des Selbstgefühls aufrechterhält. Mit Hilfe dieser Definition kann der Analytiker den vordringlichen (und den nachrangigen) Antrieb der narzisstischen Pathologie erkennen (Lachmann, 2008, 2010). Der vordringliche Antrieb bezieht sich auf das, was der Patient mit Hilfe der narzisstischen Muster zu erreichen, aufrechtzuerhalten oder zu bewahren versucht. Der nachrangige Antrieb bezieht sich auf das, was der Patient abzuwehren oder gegen das er sich zu verteidigen versucht.

Auch zu anderen theoretischen Vorschlägen von Kohut liegt mittlerweile beachtliche Literatur vor. Beatrice Beebe und ich (Lachmann & Beebe, 1992) haben die Konzepte des Entwicklungsdefizits und -stillstands mit der Begründung kritisiert, dass die Entwicklung niemals wirklich zu einem Ende kommt. Gerade das sich entwickelnde Kind findet Möglichkeiten der Kompensation und Abwehr, die die Entwicklung fördern, auch wenn dies für gewöhnlich seinen Preis hat. Darüber hinaus zeigen diese Konzepte dem Therapeuten, was fehlt, und nicht, was vorhanden ist und substituiert wurde. Das ist eine bedeutsame Überlegung, wenn es um die Identifizierung des vordringlichen Antriebs geht, z. B. der Ressourcen, die der Patient zur Aufrechterhaltung von Kohäsion, zeitweiliger Stabilität und positiver affektiver Färbung des Selbstgefühls aufgewendet hat.

Die von mir diskutierten optimalen Reaktionen des Analytikers machen diesem das Leben nicht einfacher. Angesichts des schwierigen Charakters und der therapeutischen Herausforderungen beim narzisstischen Patienten kann die Gegenübertragung des Therapeuten mit den von Kohut vorgegebenen analytischen Erfordernissen in Konflikt geraten. Den narzisstischen Patienten von einem empathischen Blickwinkel aus zu verstehen kann recht anstrengend sein, bedeutet es doch, dass der Therapeut in der Lage sein muss, sich in das Leben und die Erfahrungen des Patienten hineinzuversetzen und die Welt in erster Linie aus seinem Blickwinkel zu sehen. Aus der Perspektive des Patienten zu sprechen bedeutet ein analytisches Verständnis und ist die Voraussetzung für die weitere therapeutische Arbeit. Ein Analytiker beobachtet z. B.: „Ich kann verstehen, dass Sie am Boden zerstört waren, als sich Ihr Freund in dem Moment von Ihnen abgewendet hat, als Sie ihm etwas so Wichtiges sagen wollten.” Das Problem ist hier nicht, dem Patienten die Realität vor Augen zu halten und ihn einem „Realitätstest” auszusetzen, indem man fragt: „Wie hätte Ihr Freund denn wissen sollen, dass Sie ihm gerade etwas sagen wollten? Dass sich Ihr Freund von Ihnen abgewendet hat, bedeutet nicht, dass er Sie ignoriert.” Das Problem ist vielmehr zu verstehen, wie sich der Patient fühlt, und ihm dieses Verständnis auf unvoreingenommene Weise zu vermitteln. Entsprechend einer Nicht-Kohut-Formulierung zu reagieren (z. B. „Sie können nicht erwarten, dass Ihr Freund Gedanken lesen kann!”) ähnelt wahrscheinlich den Reaktionen der Leute, mit denen der narzisstische Mensch täglich Kontakt hat. Diese Art Reaktion kann die narzisstische Verletzung nur wiederholen. Die analytische Situation entsprechend dem Nicht-Kohut-Modell würde den Patienten daher erneut traumatisieren und die narzisstische Pathologie so verstärken. Vielmehr werden durch Offerieren einer Umgebung, in die frühere straff organisierte Muster zur Abwehr von Verletzungen und Suche nach Selbstachtung in die Behandlung einfließen können, Analyse und Verständnis dieser Muster gefördert. Der Prozess, bei dem diese Muster untersucht und verstanden werden, trägt zu ihrer Veränderung bei.

Im Alltag ist die typische Reaktion auf einen narzisstischen Menschen, der anspruchsvoll, großartig, beziehungslos, lieblos, kalt und gegenüber den Gefühlen anderer gleichgültig ist, eine Art Zurückweisung; sie kann vom Rückzug über Verärgerung bis hin zu unverhohlener Wut reichen. Der narzisstische Patient reagiert auf solche Zurückweisungen, indem er sich verletzt fühlt, sich zurückzieht und Wut bzw. andere Formen der Aggression zum Ausdruck bringt. Sich wütend zu fühlen, wütend auszusehen und wütend zu sein ist bei ihm ein häufiger Zustand.

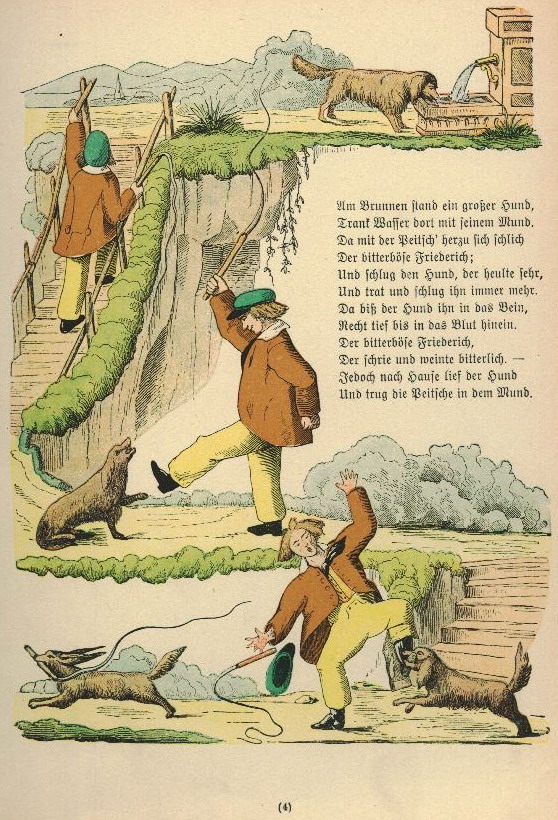

Am Brunnen stand ein großer Hund,

Trank Wasser dort mit seinem Mund.

Da mit der Peitsch’ herzu sich schlich

Der bitterböse Friederich;

Und schlug den Hund, der heulte sehr,

Und trat und schlug ihn immer mehr.

Da biß der Hund ihn in das Bein,

Recht tief bis in das Blut hinein.

Der bitterböse Friederich,

Der schrie und weinte bitterlich. —

Jedoch nach Hause lief der Hund

Und trug die Peitsche in dem Mund.

Dies führt uns zu Kohuts Sicht der Aggression. Anstatt zu postulieren, dass Aggression ein angeborener Trieb ist, behauptete Kohut, wie zahlreiche andere Analysten, dass Aggression eine Reaktion auf Frustration, Mangel und verletztes Selbstwertgefühl ist. Ich habe mich mit Aggression in der Selbstpsychologie beschäftigt (Lachmann, 2000, 2004), indem ich zwischen reaktiver Aggression und eruptiver Aggression unterschieden habe. Erstere stimmt mit Kohuts Beschreibung dahingehend überein, dass es einen Auslöser gibt, der zwar zuweilen beinahe verschwindend klein ist, aber eine tiefgreifende und zerstörerische Wirkung auf das Selbstwertgefühl des Patienten hat. Der nachstehend beschriebene Fall von Nora weist zahlreiche Beispiele für reaktive Aggression auf.

Eruptive Aggression sieht aus, als wäre sie angeboren, triebartig, besitzt aber ebenfalls einen Auslöser, der in traumatischen Erlebnissen der frühen Kindheit (Missbrauch, Mangel und frustrierte Sehnsucht nach affektiver Responsivität seitens der Menschen im Leben des Kindes) gründet. Dadurch wird im frühen Lebensalter eine Neigung zu Wutausbrüchen etabliert, die verschiedene Funktionen hat. Eine Funktion besteht darin, dass die Erfahrung von Wut in Momenten, wo sich der Mensch hilflos oder missachtet fühlt, Macht verleiht. Eine weitere Funktion ist der Versuch, damit einen versteckten Hilferuf auszusenden. Hat sich diese Neigung einmal etabliert, werden Wutausbrüche, Gewalttaten und Amokläufe unter Umständen, die für einen Außenstehenden möglicherweise nicht bedrohlich erscheinen, zu einer leicht auslösbaren Reaktion.

Die erste Reaktion der Psychoanalytiker und des psychoanalytischen Establishments auf Kohuts Arbeit reichte von Unverständnis über Fehleinschätzung und Geringschätzung bis hin zu uneingeschränkter Ablehnung (Lachmann, 2000, 2004). Später wurden Kohuts Überlegungen und die der Analytiker, die ihm folgten und seine ursprünglichen Konzepte erweiterten, sehr langsam, aber zunehmend anerkannt. Es ist auch erwähnenswert, dass Kohuts Arbeit zwar immer seltener abgelehnt wird, seine Ideen aber häufig zitiert werden, ohne sie Kohut zuzuordnen. Oh ja, der Fortschritt ist langsam.

Neue Ideen in der Psychotherapie lassen sich stets am besten von der Erfahrung klinisch tätiger Therapeuten, die in den Behandlungsprozess eingebunden sind, ableiten. Ich wende mich daher nun zur Darstellung einiger Überlegungen von Kohut der Behandlung einer Patientin zu.

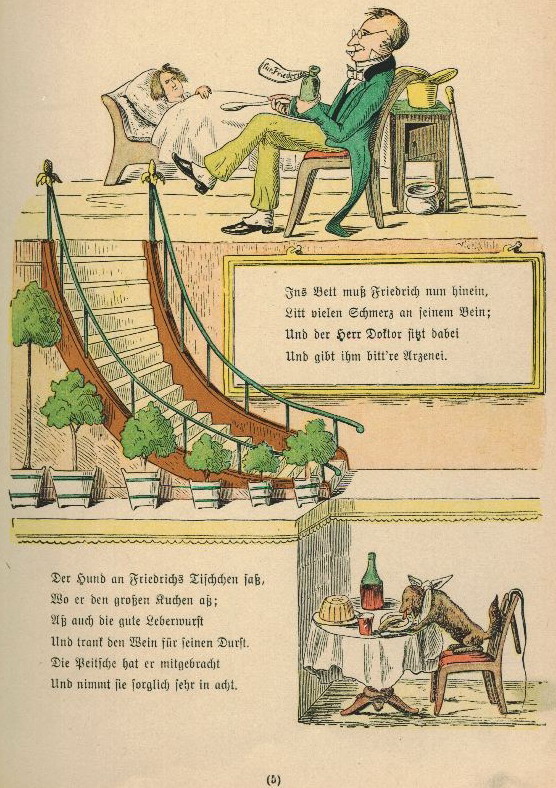

Ins Bett muß Friedrich nun hinein,

Litt vielen Schmerz an seinem Bein;

Und der Herr Doktor sitzt dabei

Und gibt ihm bitt’re Arzenei.

Der Hund an Friedrichs Tischchen saß,

Wo er den großen Kuchen aß;

Aß auch die gute Leberwurst

Und trank den Wein für seinen Durst.

Die Peitsche hat er mitgebracht

Und nimmt sie sorglich sehr in acht.

Die Behandlung von Nora (Lachmann, 2008, 2010) veranschaulicht Kohuts Ansatz bei der Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen. Wendet man Kernbergs Beschreibungen des Narzissmus an, so hatte Nora das übermäßige Bedürfnis, von anderen bewundert zu werden, vermied Realitäten, die ihr Bedürfnis, besonders zu erscheinen, störten, überschätzte sich maßlos und unterschätzte gleichzeitig andere. Sie war anfällig für Zustände unerträglicher Langeweile und Scham. Somit entsprach sie vom Diagnosestandpunkt aus ziemlich genau den von Kernberg vorgegebenen Kriterien.

Nora ist zum dritten Mal verheiratet, und die Beziehung funktionierte nicht gut. Die Eheprobleme hatten dazu geführt, dass sie und ihr Mann zunächst eine Paartherapie bei einem anderen Therapeuten gemacht hatten, der der Ansicht war, dass eine Einzeltherapie für sie beide besser wäre. Außerdem hatte Nora ihre eigenen Gründe für eine Einzeltherapie. Obwohl sie in der Arbeit sehr kompetent war, war sie stets der Ansicht, ihre Kollegen und Vorgesetzten würden sie ausgrenzen, nicht würdigen, verkennen und kritisieren. Sie wollte herausfinden, was sie bezüglich ihrer Ehe tun konnte und was an ihrem Arbeitsplatz falsch lief.

„Was ist da los?”, fragte sie verärgert und erstaunt im Hinblick auf ihre immer wiederkehrende Erfahrung, in der Arbeit im sozialen Abseits zu stehen und nicht im Mittelpunkt, wo sie aufgrund von Kompetenz, Effizienz, Charme, Humor, Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Intelligenz und sozialen Fähigkeiten ihrer Meinung nach hingehörte. Nach einigen Therapiesitzungen, in denen ich sie besser kennenlernte, war ich der Ansicht, dass ihre explizit und implizit präsentierte Selbsteinschätzung ziemlich genau zutraf. Ich fand, sie verkörperte die genannten Eigenschaften tatsächlich, doch es fehlte etwas: Takt und Empathie. Sie war sich ganz eindeutig ihrer Wirkung auf andere nicht bewusst, bemerkte aber schmerzlich die negative Reaktion der anderen auf sie. Meiner Ansicht nach war das Problem also weniger die Überschätzung ihrer Fähigkeiten, sondern ihr unwiderstehliches Bedürfnis nach Anerkennung und Zustimmung, das ihre Fähigkeit zur Regulierung ihres Selbstwertgefühls trübte.

In den ersten Monaten ihrer Behandlung erzählte Nora eine Reihe von Träumen. Darin zeigte sich ihr Wunsch, umsorgt und verhätschelt zu werden. Sie gab an, dass sie ihren Ehemann umsorgen und verhätscheln wolle und könne, er dies umgekehrt aber nicht tue. „Er ist passiv-aggressiv”, meinte sie. In einem Traum versuchte ein Mann, mit dem sie eine kurze Affäre hatte, sie zu umarmen. Sie versuchte, sich nicht von ihm angezogen zu fühlen, doch er legte seine Hände auf ihre Brüste. Ein anderer Mann sagte: „Ich habe gesehen, was du getan hast.” Wir waren uns einig, dass der Traum ihre Angst ausdrückte, dass sich herausstellte, dass sie nicht so unschuldig war, wie sie gerne erscheinen wollte. Sie trug also zu dem Eindruck, den die anderen von ihr hatten, bei. Diese Einsicht entstammte Noras Traum und nicht der Konfrontation mit ihrem Verhalten. Weiterhin zeigte ihr „Beitrag”, wie wir im Verlauf der Exploration feststellten, wie wichtig es für sie war, gesehen und als jemand „Besonderer” behandelt zu werden. Ihr „Posieren” und Flirten konnte das Bedürfnis, herauszuragen und bewundert zu werden, kaum verhehlen. Das Wichtigste war jedoch, dass sie dazu neigte, Augen und Ohren zu verschließen, um den Anschein der „Unschuld”, wie Kernberg es beschrieb, aufrechtzuerhalten, da die Realität das Gefühl des Besondersseins stören könnte. Daher nahm sie potentielle Probleme, die ihr, schenkte sie ihnen Aufmerksamkeit, bei der Vermeidung von Fallstricken helfen würden, gar nicht wahr.

Noras Fähigkeit zu einer gewissen Selbstreflexion in den analytischen Sitzungen war nicht ungewöhnlich. In einem nicht bedrohlichen Setting sind narzisstische Patienten in der Therapie zu einer recht guten Zusammenarbeit fähig, solange der Analytiker nicht zu ambitioniert ist und den Patienten zu Erkenntnissen und Enthüllungen zwingt, die über seine aktuelle Wohlfühlebene hinausgehen.

Noras Wunsch, als „unschuldig” zu gelten, stand in scharfem Kontrast zu ihrer direkten Art. Bei ihren Arbeitstreffen exponierte sie sich; zudem konnte sie erkennen, dass sie sehr meinungsstark war und nicht zögerte, anderen mitzuteilen, was sie dachte. Insbesondere war sie besonders direkt, wenn es darum ging, anderen zu sagen, wie die Firma, in der sie eine Leitungsfunktion innehatte, ihrer Ansicht nach geführt werden müsste. Wir beschäftigten uns in den ersten Monaten unserer gemeinsamen Arbeit mit dieser Charakteranalyse, jedoch nicht mittels Konfrontation, sondern durch Erschließung ihrer Träume und Assoziationen. Dadurch, dass ich anerkannte, welchen Stolz und welche Freude sie an ihrer Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit und ihrem Streben nach Eleganz und körperlicher Attraktivität im Leben empfand, konnte sie sich zunehmend sicher und geschätzt fühlen. Das war der vordringliche Antrieb ihres Exhibitionismus. Ich „konfrontierte” sie nicht mit den narzisstischen Charakterzügen, die sie an den Tag legte, und bot auch keine Deutungen an, die sie hätten beschämen können, indem ich „darauf hinwies”, wie sie zur Ausgrenzung durch ihre Kollegen beitrug. Vielmehr zeigte ich Verständnis für ihre Enttäuschung angesichts der fehlenden Anerkennung und Wertschätzung. Dadurch ermöglichte ich es ihr, über ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Sie tat dies unter Tränen, lachend und überrascht angesichts dessen, was sie bei sich entdeckte.

Zwischen ihren persönlichen Erläuterungen und Angaben fanden sich auch familiengeschichtliche Informationen. Noras Vater verließ ihre Mutter, als Nora ein Kleinkind war; sie, ihre beiden älteren Brüder und eine ältere Schwester wurden von der Großmutter mütterlicherseits großgezogen. Ihre Mutter war berufstätig und übernachtete bei ihrem Freund. Nora erinnerte sich, dass sie ihre Mutter angefleht hatte, bei ihr zu Hause zu bleiben. Sie bat und bettelte, dass sie zu Hause blieb, und hatte dabei sogar die Unterstützung der Großmutter, doch vergeblich. Wir kamen zu dem Schluss, dass die Tatsache, dass beide Elternteile sie im Stich gelassen hatten, zu einem Gefühl der Wertlosigkeit – es gelang ihr nicht, in anderen das Bedürfnis nach Zusammensein mit ihr hervorzurufen – und ihrem lebenslangen Beziehungsmuster geführt hatten. Sie suchte sich unerreichbare Menschen, insbesondere Männer, und versuchte sie davon zu überzeugen, bei ihr zu bleiben. Aufgrund ihrer Attraktivität und ihres Einfallsreichtums gelang es ihr, nach gescheiterten Beziehungen immer wieder auf die Beine zu kommen.

Vom selbstpsychologischen Standpunkt aus resultierte Noras Leben in der Entwicklung ihres Bedürfnisses, gespiegelt und für ihre Kompetenz und Attraktivität anerkannt zu werden. Außerdem suchte sie nach idealisierbaren Männern, denen nah zu sein ihr Besonderssein verstärkte und deren Bewunderung sie brauchte, um sich wertvoll zu fühlen. Trotz der emotionalen Responsivität der Großmutter stellte die Tatsache, dass ihre Mutter sie Tag für Tag verlassen hatte, einen schmerzlichen Faktor in ihrer Entwicklung dar. Das Ergebnis war, dass Nora in erster Linie darauf bedacht war, ihr Selbstwertgefühl zu schützen, indem sie andere dazu brachte anzuerkennen, dass sie wertvoll und etwas Besonderes war. Sie tat dies so beharrlich, dass es kontraproduktiv war. Sie versuchte verzweifelt, ihr verletzliches Selbstwertgefühl dadurch wiederherzustellen, dass sie Anerkennung einforderte und ihr überlegenes Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Attraktivität zeigte, wobei der Erfolg nicht von Dauer war.

Zu Beginn von Noras Therapie war sie der Ansicht, ihre Probleme im Leben seien die Folge davon, dass sie „in einem früheren Leben arrogant, gemein und respektlos gegenüber anderen Menschen gewesen sei”. Daher, so schloss sie, müsse sie großzügig akzeptieren, in ihrem jetzigen Leben missachtet und schlecht behandelt zu werden. Ich sagte ihr: „Wir werden diese Erklärung mit dem ‚früheren Leben’ nicht verwenden.”

Diese Intervention hört sich vielleicht wie eine Konfrontation an, unterscheidet sich aber signifikant von der Konfrontation eines Patienten mit seiner Großartigkeit und anderen narzisstischen Eigenschaften, wie sie in der Übergabe von Krone und Zepter zum Ausdruck kommt. Anstatt Nora mit einer „Wahrheit” über sich selbst zu konfrontieren, die sie zu leugnen versuchte – einem beschämenden Aspekt, den zu verstecken sie sich bemühte –, „konfrontierte” ich sie humorvoll mit ihrem Bemühen, die Notwendigkeit der Akzeptanz ihrer zurückweisenden Behandlung rational zu erklären. Mit der Erklärung des „früheren Lebens” versuchte sie ihre Selbstabwertung zu rationalisieren. Sie war überzeugt, dass sie die Zurückweisung durch ihre Kollegen aushalten musste, weil sie sie verdiente. Ich sagte daraufhin zu ihr: „Was Sie beschreiben, hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass Sie nicht wirklich viel für sich selbst erwarten und dieses Gefühl durch Draufgängertum überdecken.” Sie weinte und erzählte, dass sie einmal einen OneNightStand mit einem Kollegen hatte haben wollen. Er dagegen wollte eine Beziehung, so dass es nie zu dem OneNightStand kam. Sie hätte sich diesen Mann heute noch einmal angeschaut und verstünde nicht, warum sie mit ihm eine Affäre hatte haben wollen, nicht einmal für eine Nacht. Damit bestätigte sie, dass sie „nicht viel erwartete”.

In einer späteren Sitzung erklärte Nora, dass sie sich wie ein von Enten umgebener Schwan fühle; mit Enten meinte sie die beschränkten Leute, die sie nicht schätzten und verstanden. Sie versuchte andauernd, sie aufzuklären. Sie war vernünftig und logisch, und sie kritisierten sie, waren inkompetent und erkannten nicht, wie effizient und tüchtig sie war. Diese Beschreibung traf sowohl auf ihre Ehe als auch auf ihre Arbeit zu. Ihr Ehemann sagte ihr, dass er gerne ein Kind hätte. Da sie beide Anfang vierzig waren, legte sie ihm nahe, sein Sperma testen zu lassen. Sie hatte sich bereits testen lassen, er jedoch nicht. Die Sache zog sich eine Weile hin, und er hatte nichts unternommen. Zudem beklagte sie, dass er stets zu müde zum Sex sei. „Was ist da los?”, wollte sie wissen. „In der Arbeit ist es ähnlich. Ich bin ein Schwan, und alle um mich herum sind Enten.” Ich sagte zu ihr: „Jetzt verstehe ich, warum es kein Ballett namens Entensee gibt.” Wir lachten beide herzlich.

Nun einige Worte zu dieser Intervention. Sie stellt die Spiegelung als entscheidenden Aspekt des therapeutischen Prozesses dar. Am wichtigsten war aber, dass ich auf Noras „Großartigkeit” mit freundlichem Humor reagiert habe. Ich habe sie nicht konfrontiert, moralisiert oder impliziert, dass sie sich nicht wundern zu braucht, dass sie ausgegrenzt wird, wenn sie so von sich und anderen denkt. Sie in der Therapie mit ihrer Großartigkeit und der Abwertung durch andere zu konfrontieren wäre nur die Wiederholung ihrer alltäglichen Erfahrungen gewesen. Es ist gut möglich, dass sich Nora in der Arbeit mit derselben leicht augenzwinkernden Grandiosität verhielt, wie sie es in der Therapiesitzung getan hatte. Die Tatsache, dass sie ihre Großartigkeit in der Sitzung zum Ausdruck gebracht hatte, bestätigte jedoch ihr außerordentliches Vertrauen in die therapeutische Arbeit. Jede andere Reaktion meinerseits, als Vergnügen an ihrer „Großartigkeit” zu finden, hätte ihr vermittelt, dass ich ihr „Besonderssein” nicht anerkennen und mich über ihre Talente nicht freuen kann, so wie ihre Kollegen. In diesem Fall hätte sie kein Verständnis von mir erwarten können. Darüber hinaus hätte sich ihre Scham verstärkt und ihre durch ein gewisses „Augenzwinkern” an diesem Punkt der Therapiesitzung ausgedrückte Großartigkeit durch die erneute Traumatisierung intensiviert und verfestigt. Durch Konfrontationen jeglicher Art wäre sie also möglicherweise gezwungen gewesen, ihre Selbstverherrlichung zu verstärken, um sich auf diese Weise gegen weitere Angriffe zu schützen. Ich denke nicht, dass sie von mir gesprochen und mich à la Kernberg als eine der undankbaren Enten abgewertet hat. Zudem habe ich ihr diese zwischenmenschlichen und übertragungsbedingten Konsequenzen nicht weiter erläutert.

Das potentielle Übertragungsproblem wurde aufgegriffen, als ich dieses Material auf einem Psychoanalytikerkongress vorstellte. Ich sei, so hieß es, wohl eine der Enten, die sie, den Schwan, nicht ausreichend feiern würden. Mir wurde gesagt, ich hätte sie darauf hinweisen sollen, dass Menschen es nicht mögen, wenn jemand auf sie herabschaut, der sich so überlegen fühlt. Wer möchte schon mit so einem selbstgefälligen Menschen zusammen sein? Solche Interventionen nehmen Noras Kommentar wörtlich und gehen davon aus, dass das therapeutisch relevante Problem hier ihre getarnte arrogante Haltung mir gegenüber ist. Hätte ich ihr einen solchen Eindruck zurückgespiegelt, wäre die Therapiesitzung sicherlich ganz anders verlaufen als nach meiner tatsächlichen Intervention. De facto hätte ich gemeinsam mit Nora eine Sitzung gestalten können, bei der das Problem des Nichtverstanden-Werdens eine zentrale Rolle gespielt hätte, jedoch mit der Schlussfolgerung, dass diese anderen Leute sie nur zu gut verstanden. Vor allem aber hätte es gezeigt, dass auch ich sie in ihrer Perspektive nicht verstehe, dass ich sie zu wörtlich nehme. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass meine Interventionen zu oberflächlich seien. Es gelänge mir nicht, ihre Aggression zu thematisieren. Einer meiner Kritiker sprach davon, wie aggressiv ein Schwan ist. Dieser Punkt trifft ins Herz der Selbstpsychologie und Kohuts Konzept. Das Bild, das Nora präsentierte, war das eines von Enten umgebenen Schwans. Der Schwan war aber nicht aggressiv, sondern einsam und reagierte auf das Gefühl, von vielen undankbaren Enten umgeben zu sein und nicht anerkannt zu werden, mit Geringschätzung, Verachtung oder Aggression – ein Beispiel für reaktive Aggression. Den Ursprung der Aggression ihr selbst zuzuordnen und nicht dem Zusammenhang, in dem sie hervorgerufen wurde, würde eine weitere Retraumatisierung darstellen.

Aus meiner Perspektive konnte Nora relativ frei mit mir sprechen, da sie mir zu vertrauen begann und eine idealisierende Selbstobjektübertragung entwickelt hatte. Nach Kohut entsteht eine solche Übertragung allmählich aus einer entwicklungsgemäßen Notwendigkeit heraus, entfaltet sich, sofern sie nicht gestört wird, im Laufe der Zeit und wird schließlich, nachdem sie sich abgeschwächt hat, Teil der dauerhaften Ideale der Person und entscheidend für die Regulierung des Selbstwertgefühls. Nora erzählte mir, dass sie und ihr Ehemann für Leute, die sie kannten, Titel erfanden. Mich bezeichneten sie als „den Vorsitzenden”, ein Titel, für den auch Frank Sinatra bekannt war. Er stellte mich als mächtige, talentierte, charismatische und einflussreiche Person dar, die „Verantwortung übernimmt”. Die Beschreibung beinhaltete die sich entfaltende idealisierende Selbstobjektübertragung. De facto implizierte Nora damit, dass wir beide Schwäne sind. Wir unterhielten uns von Schwan zu Schwan. Damit ich Noras Idealisierung meiner Person akzeptieren konnte, musste ich mich damit wohlfühlen und durfte nicht versuchen, sie als Abwehr gegen eine Abwertung zu „deuten” oder sie aus Gründen eines persönlichen Unbehagens meinerseits zurückzuweisen.

Wie ich bereits erwähnte, war Noras Darstellung ihrer selbst als Schwan „augenzwinkernd” gemeint. Diese Bemerkung machte sie, als ihr langsam klar wurde, dass sie sich sicher und verstanden fühlte. Die Annahme, dass hinter jeder Idealisierung eine Abwertung lauert, trifft nicht immer zu. Indem sie sich selbst als Schwan bezeichnete, übertrieb sie in gewissem Maße, was ihre Schamgefühle in der Tat verbarg. Ich ging davon aus, dass sie durch die Tatsache, dass ich ihre Großartigkeit mit Humor behandelt hatte, ein Gefühl dafür entwickelt konnte, dass sich die Eigenschaften, die sie beschrieb und die von ihren Kollegen nicht gewürdigt wurden, trotz der aktuell negativen Wirkung, die sie derzeit auf ihre Beziehungen mit anderen hatte, als Quelle der Stärke und des Stolzes, d. h. als Ressource für sie erweisen könnten.

Nachdem wir herzlich gelacht hatten, beschrieb Nora einige Umstände, um mir zu verdeutlichen, wie diese Enten sie missverstanden. Eines Tages waren sie und ihre Kollegen zum Mittagessen gegangen, und das Gespräch kam auf das Thema Wein. Nora hatte sich viel mit Wein beschäftigt und war eine ziemliche Kennerin. Sie erwartete, dass ihre Fachkenntnisse für die anderen von Interesse wären. Wäre die Situation umgekehrt gewesen, wäre sie sicherlich sehr daran interessiert gewesen, von den Kollegen etwas darüber zu erfahren. Als dann jemand sagte, dass er gerne kalifornische Weine tränke, bemerkte Nora, dass sie diese Weine nicht möge, da sie in Eichenfässern ausgebaut würden, was dem Wein einen bestimmten Geschmack verleiht, der ihr nicht gefalle. Offensichtlich war ihre Lektion nicht willkommen. Ein anderes Mal erzählte ihr eine Kollegin – meiner Ansicht nach wohl in dem Versuch, eine Verbindung zu ihr aufzubauen, ihre Sprache zu sprechen – ganz aufgeregt, dass sie vor Kurzem Foie gras gegessen hätte. „Oh”, meinte Nora, „Sie hätten einen Sauternes dazu trinken sollen.” Seitdem mied diese Kollegin sie.

Gestern, so erzählte Nora, hätten die Mitarbeiter ihres Büros beschlossen, einen wichtigen Gast zum Mittagessen einzuladen. Die Wahl fiel auf das Restaurant Gino’s. „Was?”, sagte Nora, „das ist eine Pizzeria. Was sollen wir da machen? Pizza essen und Gallo-Wein trinken?” (Anmerkung: Gallo-Weine sind sehr billige Weine.) In all diesen Fällen war Nora von dem beschränkten Geschmack und der fehlenden Kultiviertheit dieser Enten, ihrer Kollegen entsetzt. Genauer noch konnte sie ihre Reaktion auf sie nicht verstehen – sie zogen sich zurück und hielten sie für schwierig und „verwöhnt”. „Was stimmt mit all diesen Enten nicht?”, fragte sie sich. Sie hatte mehrfach den Job gewechselt, um dieses Problem zu lösen, doch vergeblich.

Bei der Wiedergabe dieser Erfahrungen klang Nora verwirrt und erstaunt. Zwar war sie ernst, sprach aber in einem leichten, fast spielerischen Ton. Als sie die Vorfälle mit ihren Kollegen und deren Reaktion auf ihre Versuche, sie aufzuklären, beschrieb, hatte ich daher das Gefühl, dass sie jetzt bereit war, diese Vorkommnisse zu analysieren. Dabei schwebten mir auch die Ergebnisse der von Beatrice Beebe und mir (2002, 2004) beschriebenen empirischen Säuglingsforschung vor. Wir hatten diskutiert, dass die ursprüngliche Repräsentanz in dem sich entwickelnden Kind das Selbst in Beziehung zu einem Objekt ist. Stern (1985) prägte den Begriff RIGs (generalisierte Interaktionsrepräsentanzen), der dasselbe Phänomen beschreibt. Repräsentanzen des Selbst und anderer schließen den Verlassenden und den Verlassenen, den Verführer und den Verführten, und in Noras Fall „Schwan und Ente” ein. Ich versuchte daher, in einer imaginären und metaphorischen Weise die von Nora beschriebenen Vorfälle mit ihren Kollegen, ihre Erinnerung und meine Vorstellungen von ihrer Kindheit in einer Modellszene zu erfassen (Lachmann & Lichtenberg, 1992). Da der Muttertag vor der Tür stand, sagte ich zu Nora: „Stellen Sie sich ein kleines 5jähriges Mädchen vor, das am Muttertag eine Muttertagskarte malt und sie seiner Mutter schenkt. Die Mutter schaut die Karte an und sagt: „Das nennst du eine Muttertagskarte? Da hast du mit Buntstiften rumgekritzelt.’”

Nachdem ich zuvor eine Interpretation des vordringlichen Antriebs offeriert hatte, dass nämlich Nora diese Gelegenheiten zu ergreifen versuchte, um ihre Kollegen, wenn auch erfolglos, zu belehren und sich bei ihnen beliebt zu machen, hatte ich jetzt im Sinn, Nora eine Interpretation des nachrangigen Antriebs anzubieten, also ein abgeschwächtes Bild dessen, wie sich ihre Kollegen unter Umständen fühlen, wenn sie merken, wie ihre Versuche, mit ihr in Kontakt zu treten, abgewiesen werden. In meinem Beispiel ersetzte ich die Kollegen-Enten durch ein 5 jähriges Mädchen, wodurch ihre „Abwertung” der Kollegen in gewisser Weise erhalten bleiben konnte. Ich machte die Enten aber letztendlich zu Menschen, indem ich sie durch eine kleine Fünfjährige ersetzte. Noras Antwort erstaunte mich jedoch. Sie sagte: „Das ist genau meine Mutter. Egal was ich gemacht habe, sie hatte immer etwas zu kritisieren und wies alles zurück.” Von alleine identifizierte sich Nora nicht mit der Mutter, sondern mit dem kleinen 5jährigen Mädchen. Jetzt konnte sie sehen, dass sie sich auf beiden Seiten der Szene befand. Sie war das kleine Mädchen, die Ente, die Anerkennung und Lob von ihrer kritischen, zurückweisenden Mutter, dem Schwan, wollte. Und sie erkannte die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, wenn sie, der Schwan, ihre Kollegen, die Enten, mit Arroganz und Verachtung behandelte, wenn diese versuchten, sich bei ihr einzuschmeicheln. Nora konnte jetzt ohne Konfrontation oder „Hinweise”, sondern durch ihre eigenen Assoziationen und Selbstreflexionen die Probleme, die sie in ihren Beziehungen so belasteten, allmählich thematisieren. Ich bin der Ansicht, dass meine Freude an ihrem „Schwansein” dazu beigetragen hat, dass sie dies konnte, ohne sich zu schämen bzw. ohne dass ihr Selbstgefühl erschüttert wurde. Dies wiederum ermöglichte es ihr, mit beiden Aspekten der Modellszene gleichzeitig und abwechselnd umzugehen. Im weiteren Verlauf änderte sich Noras Ton, sie war nun etwas nüchterner und selbstreflektierter. Sie begann die nächste Therapiesitzung mit folgender Erzählung: „Mein Mann kam um 5 Uhr morgens nach Hause. Er hatte vom Büro aus angerufen und gesagt, er würde noch arbeiten. Ich überprüfte, ob er wirklich im Büro war oder Freunde getroffen hatte. Doch er war da. Mir wurde es langweilig, auf ihn zu warten, und ich versuchte, einen früheren Ex-Freund zu kontaktieren, konnte ihn aber nicht erreichen.” Nora gefiel die Vorstellung, dass dieser Freund heute bedauern würde, wie er sie behandelt hatte. Er hatte ihr vorgelogen, dass sie die Einzige sei. „Ich wollte das durchziehen, aber dann beschloss ich, es sein zu lassen. Langeweile ist ein großes Problem.” Das war ein neues Thema, und Nora hatte nie über das Ausmaß ihrer Langeweile gesprochen, einem Gefühl, dem sie Flirts und exhibitionistische Verhaltensweisen entgegensetzte. „Ich will Aufregung, und das bringt mich in Schwierigkeiten”, meinte Nora. Ich sagte daraufhin: „Das ist, wie wenn ein Schwan einen Geier zum Abendessen einlädt. „Naja”, meinte sie, „das würde es spannend machen.” Ich sagte: „Schon, aber die Federn würden fliegen. Ich vermute aber, das ist besser als Langeweile.”

Der „Geier” war meine imaginative Ergänzung von Noras Vogelhaus. Indem ich ihn einführte, erweiterte ich Noras Metapher und band sie in das Fantasiespiel ein. Während der gesamten Behandlung konnten wir uns aufgrund dessen, dass sie Bildsprache und Metaphern verwendete, immer wieder spielerisch auf einer unausgesprochenen Kommunikationsebene bewegen. Mittels Humor und Metaphern entstand eine Umgebung, in der wir uns affektiv nah waren, dennoch aber ausreichend Abstand hatten, um uns mit den schwierigen Aspekten von Noras Leben zu beschäftigen. Für uns beide trug diese indirekte Kommunikation zur Vielfalt der therapeutischen Erfahrung bei. Sie führte nicht dazu, dass die Übertragung-Gegenübertragung oder die charakterologischen Probleme übersehen oder vernachlässigt wurden, im Gegenteil. Sie ermöglichte es uns, die schambehafteten Aspekte ihres Lebens – z. B. ihre drei Ehen und ihre Affären, in die sie sich ihrer Aussage nach „gestürzt” hatte, um Langeweile zu vermeiden – zu thematisieren. Nach meinem Kommentar dachte Nora darüber nach, wie es sich anfühlt, wenn ihr langweilig ist, und warum sie diesen Zustand unbedingt vermeiden will. Ihre Gedanken wanderten in die Zeit ihrer Kindheit zurück, als ihre Mutter sie zurückließ. Ihre Großmutter war zwar freundlich, jedoch bei allen Kindern enorm überfürsorglich. Sie durften selbst tagsüber, wenn die Sonne schien, nicht aus dem Haus gehen. „Wir durften die Straße nicht überqueren. Ich habe erst mit 10 Jahren zum ersten Mal alleine die Straße überquert. Einmal habe ich es versucht und bin dabei fast von einem Auto angefahren worden. Der Schülerlotse hat das meiner Großmutter erzählt; ab da wurden wir jeden Morgen mit einem Taxi in die Schule gebracht und von dort wieder abgeholt. Das vermittelte die falsche Botschaft, dass wir nämlich sehr reich sind. Aber es hat mich zu einem guten Fahrgast gemacht.” Damit meinte sie, dass sie Expertin darin ist, umsorgt zu werden. Aus diesen Erinnerungen ergaben sich zwei wichtige Schwerpunkte. Nora beschrieb zunächst, in welchem Maße von ihr verlangt wurde, Erregung, Stimulation, Interesse, Neugierde und Exploration selbst zu regulieren, ohne dass der Nutzen eines Kontextes für diese interaktive Regulierung bestand. Zweitens beschrieb sie, wie sie ein gebieterischer „Fahrgast” wurde.

„Als ich aufs College ging, wollte ich Spaß haben. Ich wollte mit den hübschesten Mädchen befreundet sein und mit den bestaussehenden Jungen ausgehen. Ich wollte Schauspielerin werden. Mein Schauspiellehrer fragte mich, warum ich Schauspielerin werden wollte, und ich sagte, dass ich viele Affären mit verheirateten Männern haben wolle. Ich dachte, wenn ich das auf der Bühne im Theater machte, wäre es einfacher.” Noras Stern als Schauspielerin ging nicht auf, weil sie, wie sie sagte, das Spiel nicht spielen konnte. Sie konnte weder zu Menschen freundlich sein, die nur „Sekretärinnen” waren, noch die Geliebte eines einflussreichen Mannes werden. „Stattdessen habe ich dreimal geheiratet und damit das getan, was ich auf der Bühne machen wollte. Ich hatte Angebote von verheirateten Männern, die eine Affäre mit mir haben wollten, aber ich konnte das einfach nicht tun.” Noras Schwierigkeiten bei der Affektregulation, ihre „Langeweile” war nach wie vor der Mittelpunkt unserer Gespräche. Ihre drei Ehen waren von ihrer Angst, sich zu langweilen und nicht genügend stimuliert zu werden, geprägt.

Wir kehrten thematisch zu Noras Wunsch zurück, dass ihr Mann nach Hause kommt und bei ihr ist. Dann würde sie nicht darüber nachdenken, Unruhe zu stiften. Ich sagte: „Anscheinend haben Sie Ihrem Mann die Rolle der ‚Großmutter’ zugeteilt. Er behütet Sie zu Hause, und das ist gut so; ihm klebt aber auch ein negatives Etikett an: ‚langweilig’. Das ist, als hätten Sie damals zu Hause beschlossen: ‚Wenn ich einmal groß bin und aufs College gehe, gehe ich aus und habe Spaß.’ Und das haben Sie getan.” Später setzte sie ihre Hoffnung darauf, in ihren drei Ehen jemand mit der Abenteuerlust ihrer Mutter zu finden, dessen Interesse an ihr sie aber wach halten könne. Sie würde ihn nicht langweilig finden und umgekehrt. Letztendlich fand sie aber ihre Ehemänner langweilig. Sie entpuppten sich als ihre freundliche, aber restriktive Großmutter, und sie verließ sie. Als gebieterischer Fahrgast versuchte Nora Spannung in ihr vermeintlich langweiliges Leben zu bringen.

Im weiteren Therapieverlauf thematisierten Nora und ich ihre schon lange bestehende Befürchtung, dass ihre Hoffnungen und Erwartungen in sich zusammenfallen könnten, dass sie sich langweilen würde und zu einer lebenslangen Suche nach neuen, aufregen den Menschen verdammt sei. Gleichzeitig ahnte und fürchtete sie auch die Kritik und den letztendlichen Rückzug der Leute, um die sie sich bemühte. Noras Assoziationen bewegten sich in Richtung einer verstärkten Selbstreflexion mit Wertschätzung ihrer selbst, wohingegen ihre Grandiosität immer mehr dem Gefühl einer Perspektive wich.

Noras vierjährige Therapie zeigt, dass sich Patienten mit einer narzisstischen Persön lichkeitsstörung sehr wohl für eine psychoanalytische Behandlung auf der Grundlage selbstpsychologischer Annahmen eignen. Mehrere Jahre nach Abschluss ihrer Analyse kehrte Nora noch einmal in die Therapie zurück, als bei ihr Multiple Sklerose festgestellt worden war. Sie ging mit diesem Angriff auf ihren Körper bemerkenswert realistisch um. Der psychologische Nutzen, den sie aus der Analyse gezogen hatte, war noch immer präsent. Ihre Beziehungen am Arbeitsplatz gediehen. Ihre Talente wurden stärker anerkannt, und sie war mehrmals befördert worden, so dass sie nun vom Rang her über den „Enten” in der Firma stand. Ihre Ehe ließ allerdings noch einiges zu wünschen übrig. Dennoch hatten sie und ihr Mann festgestellt, dass sie genügend gemeinsam hatten, um ein Leben zu zweit zu genießen.

Literatur

Beebe, B., Lachmann, F.M. (2002). Infant Research and Adult Treatment: Co constructing Interactions. Hillsdale NJ: The Analytic Press.

Beebe, B., Lachmann, F.M. (2004). Säuglingsforschung und die Psychotherapie Erwachsener. Stuttgart: KlettCotta.

Brandchaft, B., Doctors, S., Sorter, D. (2010). Toward an Emancipatory Psychotherapy. New York: Routledge.

Freud, S. (1914). On Narcissism (pp. 67104). Standard Edition, 14.

Hartmann, H. (1955). Notes on the theory of sublimation. Psychoanalytic Study of the Child (pp. 929). 10, New York: International Universities Press.

Kernberg, O. (2007). The Almost untreatable narcissistic patient. Journal of the American Psychoanalytic Association, 55,503540.

Klein, M. (1975). Envy and Gratitude. New York: Delta Books.

Kohut, H. (1966). Forms and transformations of narcissism. In P. Ornstein (Ed.), The Search for the Self (Vol.1, pp. 427460). Madison CT: International Universities Press, 1978.

Kohut H. (1968). The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders – Outline of a sys tematic approach. In P. Ornstein (Ed.), The Search for the Self (Vol.1, pp. 477510). Madison CT: International Universities Press, 1978.

Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self. Madison CT: International Universities Press.

Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. Madison CT: International Universities Press. Lachmann, F.M. (2000). Transforming Aggression: Psychotherapy with the Difficult toTreat Patient.

Northvale NJ: Aronson. Lachmann, F.M. (2004). Aggression Verstehen und Verändern. Stuttgart: Pfeiffer bei KlettCotta.

Lachmann, F.M. (2008). Transforming Narcissism: Reflections on Empathy, Humor, and Expectations. New York: The Analytic Press.

Lachmann, F.M. (2010). Narzissmus Verstehen und Veraendern. Frankfurt a. M: Brandes & Apsel.

Lachmann, F.M., Beebe, B. (1992). Reformulations of early development and transference: Implications for psychic structure formation. In J. Barron, M. Eagle & D. Lachmann, F.M. & Lichtenberg, D. (Eds.), Model scenes: Implications for psychoanalytic treatment. Journal of the American Psycho analytic Association, 40, 117137.

Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M., Fosshage, J.L. (1996). The Clinical Exchange: Techniques Derived from Self and Motivational Systems. Hillsdale NJ: The Analytic Press.

Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M., Fosshage, J.L. (2011). Psychoanalysis and Motivational Systems: A New Look. New York: Routledge.

Rapaport, D. (1960). The Structure of Psychoanalytic Theory: A Systematizing Attempt. Madison CT: International Universities Press. Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant. New York: Basic Books.

Stolorow, R.D. & Lachmann, F.M. (1982). Psychotherapy of Developmental Arrests. Madison CT: International Universities Press.